Предисловие к цензурному варианту.

Книга о сортавальском детстве и отрочестве. Часть 3.

Содержание

Мария Осиповна Кекконен.

Единственная фотография, как предполагается, Марии Осиповны Кекконен, она была в альбоме мамы, который я распотрошил после ее смерти, альбом сжёг в печке, топившей титан на кухне в Сортавала, а фотографии увёз в Монреаль. Почему предполагается? Потому что это могла быть и её мать, шведка, а фото сделано было с дагерротипа ещё, может быть, в XIX веке.

Я смутно помню, что в том маленьком альбоме, который остался после Марии Осиповны, это фото было на заглавной странице.

Я тоже, вот ведь был олух, выкинул все её фотографии, а альбом забрал себе и даже взял его в армию, после отпуска уже из той самой армии, в декабре 1979 года, наклеив туда свои фотки.

Как бы то ни было, Мария Осиповна, насколько я помню, именно так и выглядела, ведь в 1960-е годы ей было уже за 60, наверное. Маму я не спросил, конечно, теперь уже спросить некого…

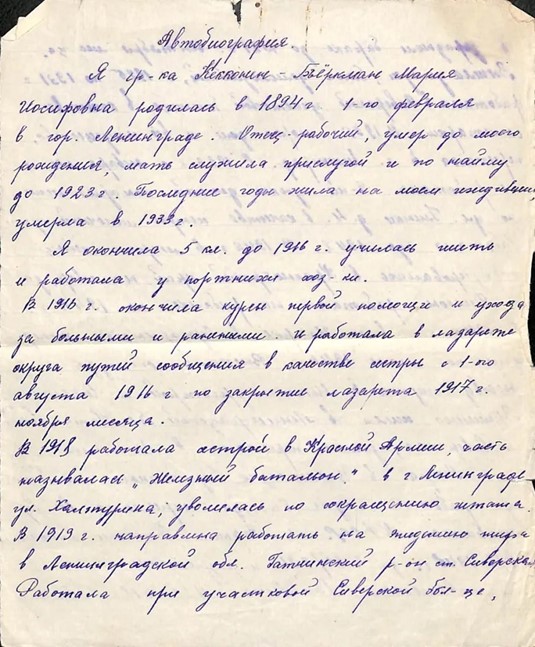

А потом, уже 18 или 19 апреля 2022 года, я решил отсканировать одним махом все документы, лежавшие у меня в портфеле – всякие справки мамы и папы, трудовые книжки, воспоминания моего дяди Бориса Зайцева и т. п.

И среди них обнаружились два снимка, которые я считал потерянными навсегда.

На них ясно видно, что заглавная фотография, возможно даже дагерротип, представляет маму Марии Осиповны, которую держит под руку примерно десятилетняя Мария. Мальчик слева, на правом фото, надо полагать, её брат, о судьбе которого ничего не известно. А на первой карточке мы видим Марию, её сына и мужа Петра. Когда мы переехали на Совхозное (кстати, я всегда стеснялся произносить в школе название улицы, мне казалось, что оно отдаёт колхозом, а «колхозником» прослыть было не очень приятно), с нами поселилась Мария Осиповна Кекконен. Я в свои семь лет не очень-то пытался понять, почему вдруг появился в семье совершенно чужой человек и стал с нами жить. Тем более что жизнь началась в принципе очень интересная после неизбежного отвыкания от Тункала и привыкания к Совхозному.

Да надо сказать, что от того Тункала я так и не отвык. Не было нужды. Ведь бабушка Феня продолжала там жить, там она и умерла уже, когда я несколько лет проработал на телевидении в Петрозаводске. И, как я рассказывал в предыдущем разделе книги, я очень часто приходил со школы в дом на ул. Спортивной 5 и оставался там ночевать. А на Совхозном Мария Осиповна варила обеды всем нам. Для меня, который почему-то не любил грибной суп, варился в день грибного для всех молочный с макаронами отдельно. Мария Осиповна топила плиту на кухне для того, чтобы готовить. Сначала она растапливала ее дровами, потом, когда плита разгоралась, добавляла угля, что раскаляло поверхность её докрасна.

|

Эту фотографию я сделал в июле 1982 года, когда приехал в командировку от Карельского ТВ.

На веранде изначально было 3 окна и она представляла собой, в принципе, полноценную однокомнатную квартиру, где и жила Мария Осиповна. Веранды не стало, наверное, в 1990-х, когда новые хозяева снесли её.

Тридцать лет спустя, в июле 2012 года, веранды уже нет.

На черно-белом снимке выше я обвёл розовым только два окна комнаты, где жила Мария Осиповна. Я думаю, что ещё до нас одно это большое помещение перегородили и устроили довольно толстую стену с солидной дверью. Одно из окон (слева на ч/б снимке, за пределами розового обрамления), у нас было заколочено листами штукатурки или фанерой. Помещение с этим окном мы использовали для зимнего холодильника, потому что оно не отапливалось.

Там осенью, зимой и весной было примерно 5 градусов тепла.

Но за дверью этого холодильника, в комнате у Марии Осиповны было тепло, хотя в сильные морозы она стеснялась жечь много дров, веранда всё-таки не была так хорошо изолирована, как остальной дом, и приходила ночевать в комнату, где спали мы с сестрой Варей, ложилась на диване или на матрасе на полу у печки, я не помню уже, но это случалось едва ли больше пяти раз за зиму. Ещё она приходила смотреть телевизор, если показывали фигурное катание, да сериал «Сага о Форсайтах». Во время просмотра первого она повторяла, раз по десять за программу, когда видела, как партнёр поднимает фигуристку на руки или рывком отпускает от себя: «Что нашу Мурзу!»

Мурза была нашей кошкой, которая даже переехала потом на Маяковского, где её и убил кто-то. На снимке плохого качества моей московской кузины я с кошкой Мурзой в возрасте примерно 10 лет. Когда котёнка брали, почему-то решили, что это мальчик и назвали Мурзиком. Потом, когда он вырос и стали видны половые признаки, срочно переименовали в Мурзу. Я помню, что Мурзе очень вольготно жилось на Совхозном. Она гуляла где хотела и исправно приносила приплод раз в год. Весь помёт был потопляем мамой в ведре ещё до того, как кошка успевала облизать своих деток, и у неё так и не развился материнский инстинкт. Не жизнь, а малина. Ну а Мария Осиповна имела в виду, что партнёр делал с партнёршей по тройным тулупам и прочим фигурам всё, что хотел, то есть вертел и кидал по своему усмотрению.

Ещё я хорошо помню, когда увлёкся хоккеем, то кидал шайбу в крыльцо, у меня была маленькая детская шайба, но твердая, конечно, не мяч. Я наловчился поднимать её клюшкой иногда и очень высоко, и даже пару раз чуть не разбил окно. Как-то раз я так увлёкся игрой, что не заметил, как Мария Осиповна вышла на крыльцо, бросил шайбу и попал ей в ногу. Нога у неё распухла, было наверняка очень ей больно, я долго извинялся перед ней потом, потому что мама заставила. Сам-то не очень переживал.

Мама рассказывала, что Мария Осиповна была наполовину шведкой, то есть её мама была шведкой, а отец – русским. (Это так и есть, её девичья фамилия Бьёркман и в конце этого раздела поста я привожу биографию, написанную Марией собственноручно). По словам моей мамы, «…отец был пекарь, очень хороший, но алкоголик: полгода пьёт, а полгода печёт. И его держали. Такой пекарь был! А потом уже революция была, ушёл в запой и сгинул, наверное, прибили там.» Это, конечно, метафора, пекарь не мог пить по полгода, иначе вылетел бы в трубу. А вот на неделю в запой уйти мог, особенно если кто-то помогал печь хлеб. Ещё девочкой до революции она со своей матерью ездила из Петербурга, где они жили, на пароходе в Швецию. Тогда же не было никаких виз. Матери её не понравилась скаредность шведов, считавших каждую крону.

Как она появилась в Сортавале? Приехала после ссылки, откуда из-под Норильска, куда была отправлена опять же, по воспоминаниям мамы «как жена финна». В ссылке они были с мужем Петром, которого сослали «просто по происхождению». Скорее всего он был ингерманландцем и хорошо знал финский. Ещё в гражданскую войну Мария Осиповна работала медсестрой, потом трудилась на молочной кухне, похоронила в вечной мерзлоте сына. Они попробовали вернуться в Питер, а там их, как «врагов народа» не прописывали. Как говорила мама в ходе записанных мной интервью с нею в 2010е годы: «… в общем она вертается оттуда, а в Питер-то не прописывают, времена-то какие! И вот в Сортавалу». Я, разумеется, спросил, а почему её прописали в Сортавале. Мама: «Прописали у родного брата Петра, близкого друга Дубровского». (Дубровский был директором племзавода «Сортавальский» и дважды героем соцтруда). Дальше идёт дословный рассказ мамы, курсивом, с моими отступлениями, набранными обычным шрифтом.

Брат скоропостижно умирает, а жил он в так называемом «Доме специалиста».

Этот дом мы все знали как «девятку» по номеру магазина (снимок выше примерно 2016 года). Мой приятель и крупный по меркам Сортавалы предприниматель Витя Артамонов купил там две квартиры и соединил в одну, окна которой выходят на обе стороны. Как-то раз мы с ним, году уже в 2012 примерно, хорошо выпили в его квартире, пользуясь тем, что жена уехала куда-то. После чего ещё пошли добавить в Пипун Пиха (Дворик с трубой), где я помню только, что общались с каким-то финном. Его визитка была выполнена из тонкой фанеры с разводами под годовые кольца дерева. Но это к нашему повествованию относится косвенно. Из квартиры я запомнил только сдвижные двери между большими комнатами. Тут надо сказать, что из её биографии и из биографии Петра никак не следует того, что их “ссылали”. Но, скорее всего, она писалась в расчёте на то, что тот, кто принимает на работу, не будет сверяться с личным делом, наверняка хранившемся в КГБ. Но спокойствие Марии Кекконен длилось недолго совсем.

«Квартира – продолжает мама – приглянулась, вот тому же председателю Горсовета или какому прихлебателю, ну, как и сейчас. Выгнали их, болезных, в Кондопогу. Там они худо-бедно перебивались, живя на частной квартире, в одной комнатухе. Петро был хороший авто мастер был, в мастерских работал, она шила, да ягоды собирала и продавала”.

Пётр умирает в Кондопоге в 1953 году, и бедная Мария Осиповна едет, деваться некуда, в Сортавала снова.

Вернее, как рассказывала мама, приехала она вначале «на могилку шурина», и остановилась у хорошей знакомой в «доме Форда», у какой-то бабки, у которой сравнительно молодой муж, лежавший в одной палате с моим отцом, недавно помер, и та осталась в двух комнатах в доме, что на моём снимке. Дом назывался так, потому что долгое время после войны на его торце, смотрящем на Ладогу и, условно, “на паром” или церквуху на о-ве Риеккалансаари, виднелась реклама автомобилей “Форд”. Эта бабка уговорила Марию Осиповну переехать из Кондопоги, где её больше ничто не держало. Но, как говорится, беда никогда не приходит одна, и мыканья последней из этой ветви Кекконен на этом не прекращаются. Очень быстро бабка начинает ставить свои условия, типа, чтобы Мария никого не могла пригласить в гости, а только пахала на неё, как прислуга, естественно бесплатная. А моя мама встретилась с ней на кладбище примерно в 1961 году, когда часто ходила туда. До самой своей смерти в 2014 мама ходила несколько раз в год на могилу к папе, умершему в марте 1960-го.

Но переезд на Совхозное в наш дом случился не сразу. От бабки из фордовского дома Мария Осиповна ушла в услужение к уже упомянутому директору племзавода Дубровскому (1913–2009), где было тоже не сладко. Надо было готовить завтрак довольно самодуристому надо сказать, я слышал о его привычках никому не давать интервью в период моей работы на ТВ, герою соцтруда. Дубровский вставал в 5 часов утра и, по рассказам Марии Осиповны через слова мамы «… он всех ругал, белорусы такие нехорошие, рабочие худые и даже копать (им) не даёт». К слову сказать, эту неприязнь к белорусам Мария Осиповна пронесла через всю свою несложившуюся жизнь, а белорусов в Сортавале было немало.

Прежде всего, конечно, страдала она из-за отсутствия своего угла. Домик у Дубровского был маленький, между Сортавалой и Хелюлями, добираться трудно, если пойдёт куда в гости в город к знакомым, а человеком она была общительным, любила поговорить, вспомнить ей было о чём. Заходила она и в Тункала. Как раз тогда, в 1961 или 1962 году, мама собиралась на Совхозное шоссе и мой отчим, А. В. Васильев предложил ей жить с нами. Правда до этого Мария Осиповна уже съездила на Валаам, там были какие-то, как вы поняли, я всё маму пересказываю, «с Кондопоги дедок с бабушкой келью уже имели в доме престарелых-то там». Дальше – прямая речь мамы.

"И её, значит, звали туда, говорят, тут какая-то бабуля есть, давай и ты приезжай, будешь тут жить. Они с Томкой поехали, она посмотрела, ей всё так не понравилось, а Александр Васильевич говорит: «Давайте к нам». Она, ну, в общем согласилась, говорит: «Годик поживу, а потом уеду. Всё равно уеду, я мешать никому не буду». Поехали мы потом с ней к Дубровскому, забрали её сундучок (так он и остался на Совхозном), и стали жить-поживать. Сначала не все были переселены ребята, (имеется в виду машинисты, которые жили в общежитии, ставшем на больше, чем 20 лет нашей квартирой), мы жили на веранде месяц-два".

На беду Марии Осиповны, прожившей с нами больше десяти лет, в 1973 году мы получили ордер в благоустроенную двухкомнатную квартиру в железнодорожном посёлке. Тогда она сама попросила собес определить её в дом престарелых на острове Валаам. Ничего не сказала ни маме, ни моему отчиму. Конечно, в квартиру на Маяковского, где для неё не было бы отдельной комнаты, их всего-то две было, она поехать не могла, но кто-то из коллег Васильева предлагал взять её к себе. Но она упёрлась в желании поехать на остров и осуществила его. Осталось в наследство от Марии Осиповны швейная машинка «Зингер» маме и серебряная ложка её подружке Лина Германовне. О последних днях Марии Осиповны мама рассказывала очень трогательно, её история брала за душу. Говорила о «тряпочках, которых много высылала, оказывается она ничего не ела и, значит, маленечко сходит, и печка громадная была, там топят, и бросит. Никого чтобы не обременять».

Я сделал этот снимок с колокольни реставрируемого (в очередной раз) собора в 1983 году, когда мы ездили на “День Сортавала” большой группой Карельского ТВ. В какой из келий этого здания лежала Мария Осиповна, мы никогда не узнаем.

Поведала мама и историю о 17-летней девушке с «красивыми грудями», которая «с 3 этажа от любви прыгнула и позвоночник переломила. И как бревно её перекинули, вытащили, и там одеяльце какое-то при нас, опять положили. Вот лежит вот-так вот ручки, чё-то делает, а встать – уже ничего нет. Она уже два года тут. Было 17 а уже 19. Ну, думаю: «Господи!» А Мария Осиповна: «И так бывает, и так». Ну, мы говорим: «Мы приедем ещё!» А она: «Да не приезжайте! Присылайте мне тряпочек». Там много ей надо было тряпочек. Еды она не просила. А потом опять – в сентябре съездили, потом закрылась эта Ладога, а 13 января, уже будет 1974-й, приходит письмо от этой девушки. Мария Осиповна ей продиктовала, что написать, два конверта там, ну есть же, покупают, купила там, девушка эта адрес написала, ну она всё так, лежа-то всё делала, в общем, и мне письмо. Господи, с Валаама, а почерк-то незнакомый. «Здравствуйте Надежда Алексеевна. Сообщаю вам, что Мария Осиповна умерла. Она две недели всем сказала, чтобы ни медсестру не приглашали и не говорите, что я не кушаю – отдавала еду этой бабке».

Так умерла, в январе 1974 года, буквально уморив себя голодом, по сути, самоубившись, в возрасте 81 года Мария Осиповна Кекконен. На фото из Интернета, найденном в ноябре 2016 видно, что старое кладбище на Валааме, где её закопали, сейчас совсем заброшено, но, как видим, ещё хоронят. Она была крепкая старушка, никогда ничем не болела, насколько я помню, в нормальных условиях жила бы лет до 90 или больше. У мамы была подружка, перевалившая и за сто. Она жила в доме у старого стадиона, и сама готовила еду и ходила. По-моему, в 2013 году ей 103 года было. На могиле Марии Осиповны поставили палку с фанерной табличкой, на которой авторучкой написали имя и даты рождения и смерти. К весне таблички со всех шести январских захоронений стёрлись, и могилу найти стало невозможно. Обещав прожить не больше года, она пробыла с нами ровно 11 лет.

Ниже я привожу биографии Марии Осиповны Кекконен-Бьёркман и её мужа Петра. Если вы дадите себе труд прочитать описание жизненного пути последнего, то увидите, что оно сильно расходится с рассказом мамы. Рассказом, который был поведан ей самой Марией, а следовательно, наверняка более правдивым, нежели биография, писавшаяся в расчёте на чтение кого-то из начальников, нанимавших её и мужа на работу

=====

ШКОЛА НОМЕР ОДИН

ПЕРВАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВНА

Наш переезд на «Совхозное», как я уже говорил, совпал с моим началом учёбы в Сортавальской первой школе. Первой учительницей – с 61 по 64 год была Александра Павловна Крылова. Бабушка Феня соорудила громадный букет из гладиолусов и георгинов, который мне было очень стеснительно и очень неудобно нести (это считалось подхалимажем) первого сентября. Но я его донёс и вручил. А мама помнит и рассказывала эпизод со вторым букетом, когда уже на Совхозном, во втором классе, я его не донёс до школы и выбросил в канаву. Она шла с работы вечером, и увидела в кювете эти гладиолусы и георгины.

На этом снимке 1960-х годов видна наша школа, построенная финнами для тех же просветительских целей, в 1960-е годы. В 2010-е её фасад испортят уродливой пожарной лестницей, в которой не было никакой необходимости. В этой каменной школе с отделанными мрамором вестибюлями просто нечему гореть, и по широкой главной лестнице можно эвакуировать всех в считанные минуты. Но кто-то хорошо заработал на этой нелепице, возведенной под прикрытием правил пожарной безопасности, разработанных для типовых школ советского и российского проектов.

Снимок осени 2014 года.

Я не помню совершенно учёбы в первых 4-х классах, кроме того, что был круглым отличником и всегда мой портрет висел на доске почёта. Учительница Крылова часто говорила: «Хоть кол на голове теши», и эта фантасмагорическая в общем картина обтёсывания кола на детской голове, хотя и не относилась ко мне, как к отличнику, вызывала какие-то странные ассоциации.

Снимок был сделан по окончании 4-го класса, то есть, когда мне было 10 лет. Серёжка Алексеев (справа от меня) был не очень доволен, что его посадили рядом с девчонками, с Любой Соловьёвой, которая сейчас ещё очень активна в соцсетях.

Серёжка Белов, слева в первом ряду, умер от пьянства в 90-е годы. Гена Пищик – он второй слева в последнем ряду – тоже умер или был убит – этого никто никогда уже не узнает, тоже примерно тогда же… Боря Степуков – он в середине перед последним рядом один в ряду, умер примерно в 2015 от болезни сердца. Умер и Алексеев, а сын его убил то ли троих, то ли четверых, отсидел совсем недолго, вышел уже в 2000-е годы и сам сдох потом от наркоты где-то во второй половине 2010-х годов. Об этом мне сказал водитель такси из Сортавала, который меня вёз из родного города в Пулково после похорон мамы в октябре. Друг Алексеева Зайцев (пятый слева направо в последнем ряду, жив). Вова Ли следом за ним, присутствует в Одноклассниках.

Вова Ли был китайцем по происхождению, и однажды учительница истории, сильно увлекшись рассказом о Китае, выдала фразу типа: “И вот какой-то китайский крестьянин (по фамилии) Ли…” Она не успела её закончить, как класс грянул дружным смехом, а Вова стал красным, как рак. Естественно, меньше всего он хоте в свои годы быть принадлежащим к выходцам из Поднебесной. Как его родители оказались в Сортавала он ни разу не сказал, но я и не был с ним сильно близок. Третий слева в том же последнем ряду – Вова Глазырин. За ним – Лёня Кузин.

Лёня Кузин, след которого хоть и затерялся, но вроде как в одно из моих посещений Сортавалы он где-то, смутно помню, встречался, так что скорее всего и посейчас там живёт, был парнягой чрезвычайно простым и безобидным, а над такими никто не упускает возможности позубоскалить, и мы тоже не упускали. Однажды он на уроке английского языка он был вызван читать текст, в котором встречалось слово «servant», то есть слуга. Но по написанию оно на 100% читается как русское слово «сервант», то есть всем известный предмет мебели, поэтому кто-то услужливо «подсказал» запинавшемуся в переводе Лёне «продал сервант», что Лёня и повторил, к вящему возмущению учительницы английского, которая меня очень любила. Я уже писал о моей ранней любви к иностранным языкам, сформировавшей всю мою последующую жизнь. Ну или большую ее часть. В другой раз Лёня отвечал на уроке автодела про устройство карбюратора и был спрошен про такие пластины, что находятся по бокам этого прибора. Он не знал, как это называется и нашёлся очередной доброхот, который подсказал: «бобышки». Когда Лёня повторил, то он уже не отделался порицанием, как в случае с «англичанкой», потому что автодело вёл бывалый мужик, прошедший войну и, хотя и балагур, был строг. На голову Лёни много чего тогда посыпалось, и «бобышки» ему вспоминались много-много раз потом.

В 2017 году, во второй мой приезд в октябре, я тогда продал мамину квартиру, когда мы с Сашей Изотовым ездили на дальнее, в сторону совхоза «Большевик», кладбище на могилку его деда и бабушки, я увидел неподалёку захоронение моей первой учительницы. Вспомнил, что мама рассказывала, что она «плохо умирала, такая болезнь, ну, в общем, царствие небесное».

Мама тогда говорила, что её дочь «… вены себе порезала и умерла в ванной. И вот у неё на почве этого у неё типа помешательства сразу на глаза – она уже почти не видела. Так она и умирала – такое нервное. Так бы, может, и жила бы: ну-ка дочка! А всё может быть, историй любовных всяких! Только мне дак этого не понять, как это может быть!» – тут я привожу прямую речь мамы, записанную на диктофон в 2011 году, когда мы выпивали на кухне втроём: я, Варя и мама. На снимке 2017 года - Могила моей первой учительницы и её дочери, “порезавшей вены”.

В котором, если быть честным, участвовала куда меньше моей сестры Вари (фото), круглой отличницы и чуть ли не медалистки по окончанию школы.

Мои похвальные листы, направленные родителям, хотя двух родителей Николаевых и не было, во время учебы в начальной школе. Они подписаны двумя директорами-финнами. Вейкко Густавович Антилла преподавал математику, а Суло Абрамович Тойкка – историю. Когда изучали историю древнего Рима, он упомянул персонаж Луция Корнелия Суллы, что было созвучно его имени и класс переглянулся и зашушукался.

Потом, на каком-то этапе ещё восьмилетней школы, в наш класс пришёл некто Харахинов, судя по фамилии – татарин, но тогда мы совсем ещё не разбирались в национальностях и, в общем-то, никогда и не придавали им значения. Харахинов был пацан с «треугольной головой», которую я даже отображал, рисуя в тетрадке и подписав – Харахинов. Шарж, так сказать. Так вот, он был замечателен тем, что читал стихи очень громко и, как всем поначалу казалось, выразительно. Когда ему, однажды, было поставлено за такое чтение 5 с плюсом, то кто-то из товарищей быстро напомнил, что мол это всё ерунда, а вот Николаеву поставили целых две пятёрки сразу! Потом этот самый Харахинов пытался несколько раз повторять свою декламацию, и раза два был снова отмечен хорошей оценкой, но на третий учительница уже выразила раздражение его криком, в общем-то совершенно неуместным в применении к какому-то стихотворению, которое и не требовало такой крикливой “выразительности”.

Из учебных достижений периода средней школы, то есть той, которая следует за начальной, (класс пятый или шестой), вспоминаются только два эпизода сочинений моего собственного придумывания, отмеченных высшей оценкой: один был посвящён анонимному советскому разведчику в немецком тылу (с нашей стороны были исключительно разведчики – с «ихней» абсолютно все – «шпиёны»). В этом сочинении он у меня ездил то на «Судебеккере» – нравилось почему-то это название, то на «Фиате» – просто так, к слову, пришлось. И делал что-то ещё, конечно, чисто шпионское. Ну, типа, пускал вражеские эшелоны под откос. Для пущей выразительности.

Второе творение было про то, как я с мамой ездил на каникулы, надо полагать в Москву, потому что в основном ездили туда, к её сестре Лёле (Людмиле) и мужу-полу французу Борису, и как я любил смотреть из окна на то, как поезд меняет путь, когда переводят стрелки, и как колёса словно разрезают полотно рельсы или как-так очень высокохудожественно получилось. За что и заслужил высокий балл.

Но это уже было в классе четвертом, если не пятом. А в первом классе мне навсегда запомнился такой случай. Я доехал на автобусе до остановки “У Пересыпкина”, ещё место можно обозначить, как “остановка хелюльского автобуса” или “у подвала”, и, с ранцем за спиной или портфелем в руках потопал к школе. Уже оставалось метров сто до дверей школы, то есть я поравнялся с кинотеатром “Заря”, как с ужасом вспомнил, что забыл дома какие-то кружочки, квадратики и треугольники из разноцветной бумаги, приготовленные к определенному уроку.

Дом “На Пересыпкина” в конце 2023. Фото из группы в ВК История Сортавала и районов Приладожья.

Уроку чего, не помню, конечно. Но помню, что громко, в голос заревел и вместо того, чтобы пойти уж в школу и повиниться на этом уроке, ну что бы мне сделали, в конце концов, ну замечание, может быть, Александра Павловна меня любила, я повернул назад. Для мальчонки ростом в метр путь до дома был неблизок. Километра три точно. А может я и на работу к маме пришёл, и она меня успокоила, может быть, написала какую-то записку учительнице, чтоб не ругала, она, опять же, хорошо знала Александру Павловну, а та её. Этого я не могу сказать. Я помню только тот ужас, который меня охватил тогда. Ведь я был круглым отличником, примерным мальчиком. Допустить, что приду на урок, не сделав задания, было для меня катастрофой. Заглядывая далеко вперед, лет почти на 60, в июль 2024 года, я понимаю, что заложенное кем не знаю, такое отношение к соблюдению распорядка, вело меня всю жизнь. Да и сейчас ведет. Я продолжаю приезжать на переводы с запасом, иногда и с большим. Не далее, как на этой неделе, 12 июля 2024 года, я приехал в больничный центр монреальского университета с запасом в 40 минут. За всё время работы в Белл, а это почти 15 лет, я ни разу не опоздал на работу.===============

ДРУГ ГЕНА

Гена Пищик, упоминавшийся выше, бесславно почивший в картофельном поле недалеко от Тункала, перед железнодорожной линией скорее всего убитым. Хотя мог умереть и по пьянке или после драки, никто уже никогда этого не узнает. О том, что его нашли в том месте, примерно напротив здания школы для девочек, при советах – интерната, сейчас городской библиотеки, мне сообщил Женя Сидров много позже, когда я, наверное, работал в школе в посёлке Харлу Питкярантского района. Гена был заикой и стеснялся говорить в присутствии других. Что верно, то верно, было настоящим мучением его слушать, тем паче в случае, когда он принимался что-нибудь читать по заданию учительницы и сильно волновался. Мы были с ним друзьями и часто ходили в школу вместе.

В моём присутствии Гена являл образец красноречия, был настоящим Демосфеном, потому как не стеснялся совершенно, и мог говорить часами, но, благо весь путь, часто мы шли, просто помнится, по замерзшему заливу, занимал минут двадцать, он трещал без умолку и рассказывал про своего друга Синицу (Синицина), который был старше его и меня года на три и был крепкого сложения, то есть, само собой, был авторитетом, рассказывал также анекдоты, и вообще не умолкал. Помню, что он облачал в небывалые пропорции совершенно заурядные и невозможные случаи про то, например, как кому-то там в бане в «залупу» попало мыло и чувак выл от боли. На самом деле ничего страшного от попадания туда мыла не случалось – проверено было на практике, даже если это мыло было самое что ни на есть хозяйственное. То есть едкое такое. Но я его не прерывал почти никогда. Гена чётко раскладывал «по полочкам» все классификации восточных единоборств. В его ранжире первым и самым элементарным было самбо (самооборона без оружия), потом шло дзюдо, потом что-то ещё из корейско-японского неведомого для меня, который ничем подобным не интересовался, потом, – на самом верху иерархии возвышалось то, что называлось « джиу-джитса» – высший пилотаж боя руками, ногами и головой – он произносил это как «джужица».

Он каким-то образом умудрился посмотреть, а может и просто наслышался от старших, которые были допущены на сеанс, картину «Гений дзюдо», и именно оттуда шли его объемные познания в этой сфере. Ещё он рассказывал анекдоты – он знал их, опять же, видимо, из рассказов старших, великое множество – и это были универсальные анекдоты, что ходят во все времена среди всех народов. Например, такой мне запомнился – про русского, татарина (или не помню кого, неважно), и еврея, которые все совершили преступление и должны были быть казнены, но им предлагалось высказать последнее желание перед смертью. Глупые люди других национальностей говорили о том, чтобы покурить перед смертью, опять же поебаться (слово было в большом ходу), или быть похороненными – верх воображения и чести – рядом с Лениным, Сталиным или, там, Хрущёвым (который, кстати, был жив и здоров, но воспринимался как абсолютно и бесповоротно мёртвым в силу своего исчезновения со всех арен). В анекдотах, как известно, всё возможно. Еврей же, в анекдоте Гены, заявил сначала, что он хочет клубнички (дело было зимой и, естественно, по анекдоту, надо было ждать лета, потом он заявил, что мол: «ввы мменя ппподд расстрелляйттте и положите радом с Брежжжжневым». Ему отвечают, но, ведь, Брежнев же ещё жив, на что еврей отвечал: «Я не гордый, я подожду».

Так вот, в тот последний раз то ли у нас был перекур, то ли было мало работы, но я сидел на лавочке у ж/д полотна напротив «серого» дома, где нас с Сашей Изотовым в 2009 засечет милиция по доносу бдительного железнодорожника. И подошёл Гена Пищик. Тогда мы немного побеседовали о чём-то совершенно незначительном, но жизненном. А погиб он уже в начале 1990-х годов.

Сгоревший дом Глазыриных в мае 2007 года.

Не исключено, что он было подожжен, чтобы освободить место для нового строительства.

Гена Пищик как-то плавно уступил место другому другу – Вове Глазырину, на том же классном фото он третий слева в заднем ряду и рядом с Геной Пищиком. На фото, взятом из его профиля в «Одноклассниках”, не исключено, что и моего авторства, Вова с родителями у их дома. Я уже не помню, как точно получилось, но я стал в какой-то момент ходить в школу с ним.

Он жил на «Четвёртой гористой» – то есть в 5 минутах от «Спортивной». Я заходил к нему, если ночевал у бабушки в Тункала, что случалось не реже раза в неделю, в полном снаряжении, в школьной форме и с портфелем, и, обычно, позавтракав у бабушки не помню уж чем. Вова, как правило, ещё не был готов к походу в школу, и мне приходилось присутствовать при его завтраке, всегда без вариантов состоявшего из яичницы с колбасой. Сам-то я не помню, что ел на завтрак, но зато запомнил, что Вова поглощал свой утренний рацион прямо из чёрной сковородки. И всегда, или почти всегда, на завтраке присутствовал его папа – бывший чемпион (Вова как – то показал его фото с чемпионской лентой через грудь) Карелии по лыжам – и мама, которая не говорила, как правило, ничего и была всегда в тени такого авторитета, как папа. Папа Володи слыл очень образованным человеком и славился своей способностью разгадывать сложные кроссворды в журнале «Огонёк». Однажды я взял, то ли в ожидании пока Вова закончит завтрак, то ли в другой раз, зайдя к нему днём, потому что захаживал я регулярно, хотя он ни разу не был «у меня», журнал с кроссвордом, в котором была пропущена строчка, куда надо было вставить нечто вроде «внутреннее убранство дома или избы или что-то в этом же роде».

Я написал: «Интерьер». Это слово подошло по уже разгаданным буквам. Вова сильно удивился моей эрудиции и спросил у отца, почему тот не заполнил эту строчку. Отец его ответил, что хотел вставить «кубатура», но слово не подошло по сочетаниям с другими буквами, а «интерьер» подошёл по всем параметрам, и его папа не мог поверить, что такой с виду неказистый товарищ его сына знает такие слова. Откуда? Но после этого он меня зауважал. Потом папа Вовы постепенно старел и выживал из ума. Как-то раз он видел меня не совсем трезвого или даже совсем нетрезвого на вокзале уже в конце 1980-х. Я тогда уронил на асфальт объектив широкоугольный от Практики вместе с фотоаппаратом. Его потом на телевилении мастер починил, и он снимал и работал. Но папа Вовы этот единичный случай запомнил и решил, что я совсем горький пьяница. Если бы он это решил для себя, то и бог с ним. Но он рассказывал об этом всему посёлку Тункала, типа, а вот помните такого Николаева? Меня, конечно, все помнили и знали, как-никак на республиканском ТВ работал. Когда отвечали, что помнят, папа Вовы радостно вещал: “Спился в корень! Не просыхает.” Маме тут же доложили, она, конечно, посмеялась, так как я не спился и в свои почти 67 лет без месяца (писал в апреле 2022) и зависимым ни от алкоголя, ни от курева никогда не был в жизни. От тренировок в спортзале да от плавания в бассейне завишу и сейчас, да. В другой раз я поутру вошёл к ним в комнату – после «сеней», почти неосвещённых, как это было в большинстве квартир, я смело шагнул в приветливый жёлтый свет столовой-кухни и со словом «здра..» пропал из поля их зрения. Вова с мамой как раз сидели за столом и не поняли, что я провалился в подпол весь и без остатка, потому что крышка подпола была открыта, и я даже, вроде, приземлился на спину того самого папы. Этот случай потом вспоминался как часть фольклора наших тункальских дней. Вова Глазырин был талантливым парнем. Он хорошо рисовал и отличался ещё и тем, что делал на страницах книг «мультипликацию». То есть рисовал фигурки людей, которые проделывали всё, что угодно, боксировали, прыгали с трамплина (наше увлечение), даже сношались, мы ведь уже взрослели и представляли, как это делается. Это потом, на более «зрелом» этапе нашей жизни. Было очень увлекательно листать эти страницы и смотреть эти примитивные, но двигавшиеся фигурки. Володя Глазырин был первым человеком, посеявшим в моем мироощущении зёрна знаний о том, что во многих частях света люди живут совершенно иначе, чем в СССР. То ли его отец слушал «Голос Америки» и «Би-Би-Си» на русском, то ли он сам, но он мне пересказывал отрывочное содержание передач. Я помню, как глубоко меня поразил его рассказ о том, что в Америке есть миллионеры. Мне, росшему среди бедности, хотя и не вопиющей, но бедности, где один школьный костюм носили четыре года, ходили в баню раз в неделю в лучшем случае, и покупали ботинки тоже раз года в два, поверить в это было трудно, если не сказать, что почти никак.

Эволюция дома Глазыриных после того, как его спалили, скорее всего для того, чтобы на этом месте построился Чуйкин.

Причем дом Чуйкиных выделяется на фоне совершеннейшего упадка, заметного по строениям рядом. Помоечка, опять же, импровизированная рядом с новостройкой.

Свидетельством «широты» моего кругозора до Володиного влияния был вопрос в ответ на услышанные из его уст рассказы: Вопрос звучал примерно: «Так ты что, хочешь сказать, что миллионер может пойти в баню, и после неё выкинуть носки и трусы, которые купил неделю назад, и надеть новые!?» Не помню, смеялся ли Вова, отвечая утвердительно на этот вопрос, наверное, нет, потому что полет его фантазии тоже не шибко высоко поднимался над суровой советской действительностью середины 1960-х годов. Потом он рассказывал мне о том, что очень многие семьи в США имеют свои машины, дома, и получают в 5-10 раз больше советских рабочих, потому что по «голосу» передавали нечто вроде сравнительного анализа: сколько должен работать американский рабочий, чтобы заработать 10 долларов – и сколько – советский, чтобы получить 10 рублей. Сравнение никогда не выходило в пользу советского рабочего – отнюдь. Володя Глазырин пропал из моего виду после 8 класса, он поступил в сельскохозяйственный техникум, наши классы слились с двумя классами 75-й школы, которая была «восьмилеткой», появились новые знакомые и друзья, главным из которых стал покойный с 2004 года Женя Сидоров.

Потом, однажды, мы снова сошлись, когда он ехал по Сортавальской дороге и, видимо разузнав, что я учительствую в Харлу, заехал ко мне. Остановил перед нашей общагой какую-то сильно мощную машину, приспособленную к тому, чтобы разбрасывать по полям удобрения, на которой он с помощью трафарета написал DOUGLAS. Ну, вроде как самолёт у него. Но тогда наше знакомство так и не привело ни к чему, и почему он тогда опять пропал из виду, я не запомнил. А может быть пропал-то я, будучи забрит в армию.

На торжественное мероприятие, посвящённое вводу в эксплуатацию первой очереди костомукшского горно-обогатительного комбината, приехал в 1982 году президент Финляндской Республики Мауно Койвисто. С советской стороны его встречал председатель Совета министров СССР Николай Тихонов.

Но построенного финнами жилья оказалось недостаточно и строительство продолжили из готовых блоков, выпускавшихся в Петрозаводске. Всё это надо было каким-то образом доставлять, обходилась эта стройка в копеечку. Качество жилья было несравненно хуже финского и квартиры советской постройки котировались при обмене в разы ниже финских. В доме советской постройки, точно такого же внешне и внутренне, какими будет застроен петрозаводский район Древлянка, в том числе и дом, где получили квартиру родители моей жены Светы, поселился в Костомукше и брат Славы Пичугина Валера с женой. А Славка каким-то образом отхватил, как и Вова Глазырин, финскую двухкомнатную. Кстати, слышимость между квартирами и того, что происходило на лестничной клетке, была в финских домах отменная. То есть звукоизоляция никудышняя. Но не об этом речь. Тогда же, освещая советское строительство, я познакомился со вторым секретарем горкома, который и курировал строительство. Потом я с ним пересекался много раз в Петрозаводской жизни. Этот партийный деятель и сейчас занимает видное место в российской иерархии, фамилия его – Шлямин, имя – Валерий. Но – о нём рассказ во второй части, во второй «жизни» – петрозаводской.

Потом я Вову потерял из виду окончательно, но, когда в 2005 году встретил Витю Артамонова, местного Сортавальского воротилу, у которого купил для мамы холодильник и даже умудрился его обменять из Монреаля по телефону уже в 2006 году, Артамонов сказал мне, что Вова жив и здоров и всегда помнил обо мне и с теплотой отзывался. Дай ему бог здоровья, может и свидимся ещё. Ноябрь 2016: Похоже – нет, Вова потом нашёлся в Одноклассниках, но с 2011 года туда не заходил, последний раз в 2016 году в мае я спрашивал у Артамонова, жив ли Глазырин, тот ничего не знает… Спрашивал и в 2018. Ничего нового. Пропал Вова.

О СПОРТИВНЫХ ИГРАХ НА ПЛОЩАДКЕ У ДОМА И МАТЕРНОМ ЯЗЫКЕ

2004 |

Вид с горы, на которой находилось футбольное поле (впрочем, и баскетбольное, и волейбольное в разное время). Первый снимок я сделал в ноябре или декабре 1981 года, когда с подачи Коли Корпусенко серьёзно увлёкся фотографией. Второй, с Варей на первом плане – в 2004-м. Сестра тогда буквально лезла во все кадры, желая получиться на фотографии «на память». Дач, которые виднеются там вдали на фото 2004, среди них есть сгоревшая в 1990-х дача Саши Изотова, тогда, в советские годы, конечно же, не было. Также обратите внимание на небольшую кустарниковую поросль слева на первом снимке. В 2004 она выросла до подлеска. В августе 2004 года я впервые приехал в Россию после шести лет жизни в эмиграции. С тех пор не пропустил ни одного года и собираюсь приехать в 2019 снова. И приехал, пишу я 12 июня 2020 года. Добавлю, что редактирую 21 апреля 2022 года. Апдейт от 22 августа 2024 года. Последний раз в Россию я ездил в сентябре 2020 года, по трагическому поводу. Но до Сортавалы не доехал, хотя уже был куплен билет на автобус. Это отдельная грустная история.

Любое мало-мальски нормальное детство, если оно не было полно лишений и передряг, а их в моём детстве и близко не было, воспринимается как самый лучший период жизни. Таким осталось оно и для меня. В том же августе 2004 года я сделал этот снимок с бабкой, которая сидит, держа за веревку козу. Животное пасётся в отдалении, на поросшей мхом и редкой травой скале. А сама она сидит на окраине футбольного поля, которое теперь, в 2004 году не узнать совсем. Вместо травы оно было покрыто песком и камешками, раздиравшими во времена моего детства при падении коленки в кровь. Интересна судьба этой женщины, оставшейся на старости лет с одной лишь козой в родительском доме. Звали её, вроде, Акулина, хотя я могу путать и Акулиной могли звать её мать. Неважно. Она была сестрой «химика», нашего учителя, естественно, химии и, кажется, одно время он недолго был нашим классным руководителем.Химик, портрет которого я выкропил из коллективного фото со страницы Лёни Белогриовова, умер уже в 2010 годы, может уже и после 2015-го, от рака или неизвестно от чего. Он нас был лет на 10, наверное, старше всего-то. Известно только, что он как был крайне непопулярен среди учеников в наше время, так и остался таким же точно, и кто-то из выпускников уже 1990-х ему, как писал Саша Изотов, набил лицо. Ну и про меня, как выяснилось, он рассказывал классу Серёжи Свойского, он учился на год позже меня, всякую дрянь, типа того, что вот я был антисоветчиком и кончил тем, что работаю в слесарях в вагонном депо.Ну пролетел он малость по поводу предсказания моего жизненного пути. Хотя в принципе ведь прав был – я мог бы в тех же слесарях застрять, и потом успешно спиться, как тот же друг Женя Сидоров, если бы не поступил на иняз на следующий год. Но я поступил.

Но не о химике речь, а его сестре. Когда я рос, она сидела в тюрьме. Ей дали какой-то большой срок то ли за растрату, то ли за воровство. Может быть 15 лет, а то и больше. И все знали, конечно, об этом. Во всём посёлке если и жила сотня душ всего-то. Да и во всём городе Сортавала тогда насчитывалось от силы 20000 населения. Нам никогда не удавалось собрать полноценную, в 11 человек, команду, чтобы играть в настоящий футбол, но поле практически не пустовало: летом, во всяком случае, на нём происходило всегда какое-то шевеление. Снимок футбольного поля с видом на дачи я сделал в 2009 году. Когда мы в очередной раз ездили на участок Саши Изотова, где подправляли покосившийся забор.Играли обычно в одни ворота, осваивали финты, знали, как это делает Пеле или Гарринча, хотя, конечно, никто не стремился выбиться в значимые футболисты. Или в хоккеисты зимой. Но хоккейную площадку нам никогда не удавалось залить по одной простой причине – не было в посёлке водопровода.

Поэтому короткое время, когда лёд на озере ещё не занесло снегом, или занесло не так сильно, чтобы мы не могли очистить небольшой кусок льда лопатами или фанерным щитом на палке, мы играли в хоккей. Один раз во время такой игры Женька Макаров размахнулся клюшкой и не видел, что я был сзади. Удар пришёлся мне прямо по зубам, губа была сильно порвана. Пришлось добираться каким-то образом до железнодорожной больницы, где я и пролежал с неделю, пока не сняли наложенные швы. Потом я как-то подумал, что Женька мог вполне и метить мне в челюсть клюшкой, то есть делать это сознательно. Он был очень завистливый и злой парень. Я о нём пишу в других местах моих воспоминаний.

Пребывание в больнице, которая перестала существовать в таком качестве, наверное, в том же году, что умерла мама, то есть в 2014, а на моём снимке здание в 2008, мне запомнилось почему-то. В палате лежали, кроме меня, ещё человека четыре, все работники железной дороги, может быть и машинисты паровозов или тепловозов. Один мужик лежал, потому что отрубил себе топором большой палец, когда колол дрова. Я всегда со страхом смотрел на таких “смельчаков”.Они одной рукой держали чурбан, а другой топор, этот чурбан, коловший на поленья. При этом левую, обычно, руку, не убирали, когда топор вонзался в древесину. И вот тогда я смог убедиться, что зря они так делали. Надо мной мужики по-доброму шутили и говорили, что я “шайбу пытался проглотить”. Мужики играли в карты, выходили покурить, не помню, в коридор или куда там разрешалось. Они были своими в доску. Но в этой же палате лежал военный, может быть капитан, напомнивший отца, которого я так мало знал, и к которому, увы, не питал теплых чувств после наказания ремнем. Этот военный с неодобрением наблюдал, как я тянусь к этим простым мужикам, игравшим в карты и матерившимися очень даже мне знакомыми словами. Он даже счёл себя обязанным меня каким-то образом ограждать от их влияния, заводил со мной душеспасительные беседы про учёбу, предложил позаниматься математикой и даже дошёл до того, что стал говорить, не надо, мол, подпадать под их, мужиков, влияние. В результате я его сильно невзлюбил, а мужикам до него особенно тоже дела не было, кто-то мне сказал, что, типа, не бери в голову, это дядя – службист. Слово я запомнил с тех пор, и оно мне понравилось. Уверен, что службистом был и папа. По счастью, швы изо рта у меня скоро убрали, и я вернулся домой, обогащённый новым социальным опытом.

МАЛОЛЕТНИЙ ВИРТУОЗ МАТЕРИНЫХ СЛОВ

Однажды, когда мне было, наверное, лет восемь, я гонял мяч в компании сверстников и старших, подбадривая удачный пасс или негодуя по поводу бездарной игры сотоварищей соответствующими матерными словами. И вдруг краем глаза увидел, что из-под горы, на которой находилась площадка, поднимается моя мама, при этом качая головой. Игра не остановилась, конечно, мама просто прошла мимо, к дому, находившемуся в 20 метрах от футбольного поля, потом, как водится, вся толпа пошла купаться «на первую скалку» – жечь костёр и так далее. Когда я всё же пришёл домой, мама поделилась со мной впечатлениями от моей словесной эквилибристики. Она была если не сражена, то была поражена уж точно, невероятно богатым для моих восьми лет запасом матерных слов, которые я, по её же словам, воплощал во фразы и целые предложения с необычайной виртуозностью. Видимо поняв, что факт приобщения к лексическому и стилистическому богатству «великого и могучего» в моём преломлении состоялся окончательно и бесповоротно, она просто порекомендовала мне не столь изощренно пользоваться этим лексиконом в других, менее эмоционально окрашенных обстоятельствах. Да и то сказать, не научиться выражаться по-матерному, пусть даже и в таком неосмысленном возрасте, а может именно и потому, было просто невозможно, ибо примеры для усвоения этого слоя лексики, в лице «старших товарищей» изобиловали.

Через весь практически участок была протянута проволока, по которой на цепи бегал злой пёс с кличкой типа «Пират». Имени папы Лукина я уже никогда не вспомню, хотя лексического облика его уже никогда и не забуду. О, как этот человека ругался! Был бы тогда портативный магнитофон – это могло бы составить поэму!

Дети очень много перенимают от взрослых – банальная истина, конечно, но я помню хорошо, что лет эдак в восемь, я крепко запомнил, как отец Лукина говорил, что никто и никогда уже его не отучит ругаться. Но ему было лет сорок или за сорок, что нам, с «низоты» нашего детского возраста казалось возрастом глубокого увядания, а я эту его фразу однажды употребил в качестве своей. Однажды я пытался пройти мимо собаки, охранявшей проход в Тункала. Я просто крыл матом это настырное четвероногое, мешавшее мне следовать обычным моим путём, а соседка бабушки услышала моё достойное пера повествование и пыталась меня укорить. Тут я и выдал уже ей, хозяйке собаки, всё, что думал, отрок восьми лет от роду всего, тираду в смысле что мол «никто и никогда»! Существительные типа «хуй, блядь, пизда – (из одного гнезда)», как мы часто говорили, перемежались тогда употребленными к месту и не к месту глаголами! Немая сцена. Содержание речи было доложено, естественно, бабушке, но, когда меня ругали по этому случаю, я не мог не почувствовать и некоторого восхищения в голосе взрослых: типа надо же, такой маленький, а так кудряво ругается, да ещё и претендует на неотучаемость от исконно-посконно-русского слоя лексики!

Много лет спустя и в другой совершенно связи, я выразил удивление вездесущностью порнографии в Дании Саше Володарскому – порно там везде присутствует и не прячется от глаз детей – и он мне сказал, что неизвестно, хорошо это или плохо – он приехал в Данию в возрасте 14 лет и говорил, что если бы всё это знал и видел, как это происходит с датчанами, с младых очей, то может быть это избавил бы его от недосказанности в отношениях взрослых…

Право, не только я, но и учёные, по-моему, так и не знают, хорошо это или плохо, если ребёнок приобщился с самого и раннего возраста к миру взрослых отношений. Так и со мной по части матерной русской лексики, которая потом обогатилась лексикой такого же пошиба французской, финской, итальянской, испанской и английской и, в какой-то степени, немецкой.

НЕПОСТУПЛЕНИЕ В ВУЗ, ГОТОВИВШИЙ ПЕРЕВОДЧИКОВ

Был в моей жизни пласт, когда я поехал поступать в Горьковский педагогический институт иностранных языков (на специальность переводчика). Почему был мной выбран именно этот институт? Просто была куплена книжка типа «Справочник для поступающих в ВУЗы» и прочитана. Соответствующие ВУЗы я там обвёл ручкой. Как и почему я решил стать переводчиком, какие мотивы двигали несозревшим подростковым сознанием – сейчас сказать невозможно. После изучения этого справочника, в котором числился пединститут имени Герцена в Питере, такой же переводческий факультет в Минске, (московские ВУЗЫ были отринуты заранее как заведомо непроходимые), Горьковский педвуз почему-то показался реальным, хотя и была в голове каша, честно сказать. Для поступления именно на факультет, готовивший переводчиков, требовалась рекомендация горкома комсомола, которую, кстати, оказалось, довольно легко было получить. Вооружившись ею и всеми сопутствующими документами, я поехал, в возрасте 16 лет (!) в город Горький.

Приехал. Поселился в общежитии, которое, естественно, было свободно от студентов так как дело было летом. В компании трёх молодых людей. Имен их я сейчас не назову, но помню вполне отчётливо, что один был высоким симпатичным блондином, похожим на одного французского артиста, другой – ростом ниже брюнетом, а третий, вот его-то имя я и запомнил, был Мишей то ли удмуртом, то ли ещё каким-то представителем волжской национальности, который повсюду ходил с видавшим виды маленьким транзисторным приёмником, перевязанным синей изолентой. С ним мы как-то и сошлись и в течение этой всей пред-сессионно-экзаменационной суеты ходили вместе обедать и просто гуляли по Горькому. Дело было в августе 1972 года. Как сейчас помню, как мы с Мишей ели в столовой творог, посыпанный сахаром, как гуляли по месту впадения Оки в Волгу, как в парке с нас двоих местные вытрясли всю мелочь, что была в карманах, окружив со всех сторон. Дёргаться было бесполезно, да и мысли такой не возникло ввиду подавляющего преимущества сил противника.

Потом вдруг внезапно выяснилось, что в моей «горкомовской» характеристике не хватает упоминания, что я собираюсь поступать именно «на переводческий факультет» и из-за этого документы у меня не были приняты. Само-собой я впал в тоску и поделился своим несчастьем уже не с Мишей, инстинктивно чувствуя, что он – полный профан в такого рода делах, а с этими двумя «бывалыми», судя по их виду, ребятами. Выяснилось, что у них была сходная проблема, которую они, в силу своей «бывалости» решили просто – зашли в первое попавшееся учреждение, состроили «глазки» секретарше или поднесли ей в придачу шоколадные конфеты, и получили вожделенную строку даже и на точно такой же пишущей машинке (это было время, когда все секретарши громадной страны были вооружены одними и теми же пишущими машинками).

Парни этим проявлением находчивости были горды, но я свои документы оставил в приёмной комиссии, то ли из скромности и боязни попросить их обратно, то ли просто постеснявшись это сделать. Надо отдать им двоим должное, они прониклись участием к моему несчастному случаю и помогли мне составить телеграмму «на родину» с описанием моей незадачи и просьбой сходить в горком, выправить бумагу «как должно» и выслать мне. Потом ходили на почту, спорили с работниками там по поводу того, «что же у вас там телеграмма идёт так долго, как какой-нибудь «товарничок», то есть казались мне, да и на самом деле были, людьми, повидавшими жизнь.

Через дня два сестра приехала и в самом деле и с лёгкостью поселилась в том же самом общежитии. Она уже имела опыт общения с комендантами общежитий и, затратив какую-то сумму, поселилась тут же.

Бумаги я принёс и был допущен к экзаменам. Однако уже в процессе подготовки – к экзаменам, как таковым никто и не готовился, выяснилось, что конкурс на переводческий факультет, куда брали только мужиков, не просто велик – а огромен. Что-то вроде 30 мест, из которых 15 уже было зачислено за «рабфаком».

То есть за теми, кто поступал от предприятий, проучившись на подготовительных курсах в течение всего лета. То есть конкурс составлял 1 к 15 в лучшем случае и один к двадцати в худшем. Причём, поскольку в Горьком было несколько школ «с преподаванием иностранного языка», то есть тех спецшкол, в подобии которых впоследствии учились и моя первая жена и дочь, мои шансы были настолько мизерны, что экзамен явился простой формальностью для того, чтобы отсеять тех, кто не мог уже ко времени поступления, говорить бегло по-английски. Как мы четверо не старались заучить фразы, которые, мы знали, потребуются на экзамене, типа «My examination sheet is number…» или вроде того, «ловить» там было нечего и все без исключения получили «двойки» по английскому. Сейчас, на переводческом сайте «Проз» встречаются выпускники этого самого института иностранных языков имени Добролюбова…

Так и разъехались, несолоно хлебавши, по домам, мы с сестрой, Миша – в свою сторону, двое «бывалых» друзей, знавших толк и в женщинах, и в рок-музыке, и горько шутивших после этой неудачи поводу того, что, мол, если бы Миша Джаггер пришёл сдавать экзамен на переводческий факультет, то тоже бы завалил. Кстати, в рок-музыке они были и в самом деле подкованы и сыпали фразами из песен, а высокий блондин даже вполне прилично и воодушевлённо пел под собственный гитарный аккомпанемент песню «Yesterday», что ему совершенно не помогло в поступлении. Так закончилась моя эпопея с поступлением в ГГПИ иностранных языков, который сейчас называется «Нижегородский государственный лингвистический университет» имени, впрочем, того же Добролюбова.

Я помню, как вчера, как я сидел по приезде из Горького на крыльце дома на Совхозной 5, и курил (я же уже был полностью взрослым и привёз сигареты БТ (Болгарский Табак), которые тогда считались высшей маркой сигарет в Союзе). Сосед Витя – водитель начальницы Васильева и мамы, татарин с кривыми ногами и роста метр шестьдесят, подошёл и спросил, как мол, дела, на что я ответил просто: «завалил». Естественно все в округе знали, куда именно я ездил поступать.

В ту же саму осень мой лучший друг Женя Сидоров не поступил в ЛИИЖД, и мы сидели с ним внизу под нашим домом на скале, где зимой устраивался нами трамплин, курили, конечно, и обменивались планами на будущее. Планов было немного, если не сказать, что вообще не было. Ясно было, что надо будет пойти куда-то работать, но куда именно никто из нас двоих не представлял совсем.

В результате, когда лето кончилось, оба мы оказались работающими в родственных местах – я в вагонном депо, а он в локомотивном, что есть уже другой этап нашей жизни, которая для меня продолжается, а для него закончилась в 2005 году после десятка лет запойного пьянства и постепенной деградации. Когда в 2004 году я на очень короткое время увижусь на вокзале с Сергеем Каримовым, учившимся в параллельном с нами классе и хорошо знавшим Женю, он скажет, что тот сейчас “седой, как лунь” и практически сумасшедший.

ШАХМАТИСТ ИЗ МЕНЯ ВЫШЕЛ ТАКОЙ ЖЕ, КАК ИЗ ОСТАПА БЕНДЕРА

Мой отец, по словам мамы, хорошо играл в шахматы и лично, а может и не лично, а опосредованно, я уже забыл, хотя мама рассказывала подробно, знал Бориса Спасского. Когда я только умел читать, но не мог соотнести прочитанное с определённой жизненной реальностью, которая была мне просто недоступна в силу малого возраста, я запомнил, что на книжной полке, кроме других книг, стояла и такая: «300 избранных партий Алёхина». Потом я узнал, что этот знаменитый шахматист, как и Корчной, эмигрировал в Америку. Мать всегда хотела, чтобы я тоже приобщился к этой игре, и однажды я даже записался в кружок при Доме пионеров, который находился в старом деревянном здании на площади Гагарина, (впрочем, сейчас я и не совсем уверен, что площадь так называлась.) Там потом был ДОСААФ, в котором я учился, в возрасте 16 лет, на водителя, и получил права, которые мне ни разу в жизни, в той, о которой первая часть книги, так и не пригодились, что, может быть, и очень хорошо.

Здание выбшего Дома пионеров в 2010 годы. Сейчас там лесхоз.

Посетил я этот шахматный кружок всего один раз и преподаватель, судя по его виду, из учителей математики, со скучающим видом рассказал мне и ещё двум-трём «кружковцам» про “мат Легаля”. Как его ставить, я не помню, помню только, что начинать надо было пешкой и ходить потом ей очень неожиданно так, чтобы она «съела» коня, но факт остаётся фактом – шахматиста из меня не вышло. Много чего из меня не вышло.

ЖЕНЯ СИДОРОВ

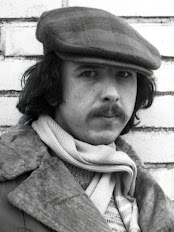

По окончании восьмого класса произошло слияние двух классов в один – в наш влились ученики бывшей 75 школы (той, которую закончила Тома), и в один прекрасный сентябрьский день я оказался в не совсем привычном окружении десятка новых одноклассников, один из которых, покойный, Женя Сидоров, я о нём уже не раз говорил, а на снимке из сортавальского фотоателье Женя примерно в 1972 году после окончания школы. Он тогда сделал себе «перманент» - так называлась постоянная, на несколько месяцев, химическая завивка.

Женька стал другом на многие годы, по крайней мере до середины 90 годов прошлого века мы поддерживали с ним какие-то отношения. Можно сказать, вся его, в конечном счёте непутёвая жизнь, разворачивалась на моих глазах и даже в непосредственном контакте. Как произошло приобщение к дружбе я не помню точно, но помню хорошо, что Женя был всегда в школьные два остававшиеся года примером и образцом для подражания и даже некоторого обожания с моей стороны. Это явление совсем не новое и совсем не необычное – Герцен с Огарёвым или кто там ещё – Дельвиг с Пушкиным из знаменитых – то же происходило и на нашем совершенно неизвестном для других уровне. Женя был красивым и несколько заносчивым, в силу осознания свой красивости, парнем. Когда в школе начали устраиваться танцы – в девятом и десятом классах – он пользовался на этих мероприятиях сильным успехом со стороны женского пола, что было вполне понятно. Чёрные волосы, которые он отрастил с пришествием моды на Битлз достаточно длинными, прямые черты лица, высокий рост – всё выгодно отличало его от меня. Он умел хорошо рисовать, его семья была полной, в отличие от моей, и его отец работал начальником пожарного поезда – то есть занимал весьма высокий пост в Сортавальской иерархии, с соответствующей зарплатой, которая могла сравниться с заработком машинистов локомотивного депо. А они получали чуть ли не 300 рублей в месяц.

Папа Жени был одутловатым немногословным человеком с крупной шеей и телом внушительных размеров. Что важно, они жили на улице Пушкина в доме, где были «удобства», то есть центральное отопление, туалет и водопровод, и у Жени была отдельная комната, доступ в которую происходил через гостиную или столовую, но она закрывалась на дверь, не помню, закрывалась ли на ключ, во всяком случае оба родителя блюли его право на самостоятельность и не заходили без стука.Что меня поражало тогда – эта неслыханная, для меня, роскошь, скажем, в обстановке дома. У них был холодильник с двумя камерами, который стоил – можно было видеть и в Универмаге – минимум 400 рублей. В нем можно было готовить лёд к коктейлям – невиданное явление по моим понятиям. Время от времени мы что-нибудь распивали с этим самым льдом, Женя готовил какой-нибудь коктейль с вмороженным в лёд фруктом, типа клубники. У него был друг «номер один» некто Евсеев, с которым они были неразлучны, а я был на вторых ролях, но меня устраивало и такое положение. На фото марта 1979, перед моим уходом в армию, Женя на фоне кирпичной кладки магазина на торце нашего с ним и со Славой Пичугиным дома.

Как-то внезапно в нашу подростковую жизнь вошли тогда транзисторы. Так называли достаточно громоздкие, размером с два кирпича, поставленных друг на друга и весом, слава богу, поменьше, приёмники, в которых были короткие волны, а значит можно было слушать «зарубеж». Такой приёмник у меня был ещё в тот период, когда мы жили на «Совхозном», ещё и до того, как я стал работать в вагонном депо и получать деньги, потому что я точно помню лишь, что с первой получки в этом самом вагонном депо я купил себе магнитофон «Дайна» с одной, так называемой «девятой» скоростью и сделал первую перезапись через микрофон какого-то альбома группы «Ти-Рекс».Эта группа, ведомая солистом Марком Боланом, погибшим лет десять после того, как мы её открыли, была чрезвычайно популярна в Союзе. Я хорошо помню, как почти год играл в наших транзисторах хит «Дети революции».

ЖЕНЯ КРИВОШЕЙ-ТХУРЕ

Рассказ о нём я начну с воспоминаний о жевательной резинке. Потому что, если бы не он, я так и не узнал бы, что это такое до того, как в Прибалтике в конце 1970х начали делать советскую жвачку. В своё время я писал об этом в ЖЖ и сейчас просто перенесу туда этот пост, который затем дополню воспоминаниями о Жене. С картинкой для поста.

В моём детстве, скажем с 1955 по 1965 примерно, понятия жевательной резинки у нас не было. Я пробовал, по наущению старших товарищей, жевать мальчишкой гудрон или смолу сосны. Но обе пробы были отвартительны на вкус. Однако, когда пошёл в школу в 1962 году, то стал учиться в одном классе с Женькой Кривошеем.

Фото сентября 1962 года. Больше фотографий Жени школьного времени у меня нет…

Вначале мы не были дружны. Я дружил с Вовкой Глазыриным и Генкой Пищиком (они есть на этом фото) в основном. С Женькой мы сошлись поближе классе в пятом, может чуть позже. Но это было точно до его поездки в Финляндию. Я даже вначале особенно не относил его к финнам вообще. Финнов в школе у нас было двое – Суло Абрамович Тойкка – учитель истории и Вейкко Густавович Антилла – преподаватель математики. Были ученики с финскими фамилиями, например Хусу. А какой из Кривошея финн? Потом он мне сказал, что мамина фамилия вообще-то Тхуре и родилась она в Америке.

Я не поверил в том пятом или шестом классе. Как может человек родиться в Америке и жить в Карельской АССР? Потом, когда мы уже задружились настолько, что я часто заходил к нему домой, а он приезжал ко мне на Совхозное, я застал у него дома, в гостях, двух американок! Настоящих. Они говорили с его мамой Бертой по-фински, но Женька меня тут же отрекомендовал как отличника в английском. Американки задали несколько вопросов на английском, я как-то коряво ответил, совсем не “на отличника”, после чего мы побежали гулять.

А потом они с мамой поехали в Финляндию. Классе в шестом, наверное, мы учились тогда. Ехать надо было обязательно из Ленинграда, до него было 260 км. Хотя, казалось бы, почему не прямо из Сортавалы, откуда до границы 40 км? Но пассажирское сообщение между нашими странами было возможно только через Ленинград. Через Вяртсиля в Финляндию ходили только грузовые поезда. Финны, по-моему, вообще не могли приехать в Сортавалу. Город был закрыт, при въезде и выезде осуществлялся строжайший пограничный контроль. Возможно, те американки и приехали только потому, что прибыли не из Финляндии. Но это всё другая история моего отрочества. Будем держаться ближе к жвачке.

Её Женя привёз МЕШОК. Не картофельный, но близко к тому. Большой пакет. Там были сотни упаковок. Парням – верховодам нашего класса, а у нас было три таких – Белов, Зайцев и Алексеев, при этом главарем был Белов, он сказал, что большую часть изъяли на таможне. Не знаю, поверили они ему, но он как бы отдал вообще всю жвачку, что у него оставалась, то есть с десяток упаковок, а осталось у него очень много. Да, почему нельзя было ничего этим булли не давать? Всё просто. У каждого из них, а они держались вместе, были старшие братья. Готовые, в случае чего не только защитить, но и покарать. У кого, как у Алексеева один, а у Белова и Зайцева по два. Они были спортсмены, хулиганы и вообще большие парни. У Жени защитников не было.

Но он как-то отбрехался и дань заплатил небольшую. А мне, как другу, перепало столько жвачки, что когда я уже после института, нашёл на антресолях у мамы коробку с обертками, то она была полна. Там было если не сотня оберток, то уж точно штук 50-70. Причём я вроде хранил только карточки, а обертку от pallo purukumi, то есть шариковой жвачки выкидывал, правда не всю. Ту, что с ковбоями и индейцами оставил. Но зато хорошо запомнил и то и другое оформление резинки для продажи. Женя, кстати, там не покупал почти ничего на те жалкие 200 рублей, что меняли тогда вроде на них двоих с мамой. То есть, наверное, марок 1000 было у них. Родственники, да и просто знакомые несли подарки, как он рассказывал, пачками. При всём желании было не увезти с собой того, что надарили.

С Интернетом стало очень просто возвращать к жизни моменты жизни, прожитой давно. Считай 50 и больше лет назад. Сейчас вот 4е мая, а 30го числа мне стукнет 69. Année érotique, как пел Серёга Гинсбур. Стукнуло уже. Апдейт делаю 1 октября 2024 года.

Вот эти жвачки я благополучно жевал. Они были от фирмы Хеллас. Все пять – с Буффало Биллом и прочими, имелись в моей коллекции. Эти-то как раз я мог и не выкинуть. Потом-то, уже в 2000х, наверное, мама с моего разрешения всю коробку выкинула.

Спеде, надо полагать, если судить по ковбойской шляпе, был ещё один герой Дикого Запада.

Возможно, так по-фински написали Speedy (Быстрый).

Имеет ли этот персонаж отношение к мультипликационному персонажу Спиди Гонзалес или был вдохновителем этого мультика, я не знаю.

Исследований проводить я уж точно не буду.

Жвачка Retu отражает мульт-сериал про семью Флинтстоунов. Возможно это измененное Fred – так звали главу семьи Фреда Флинстоуна.

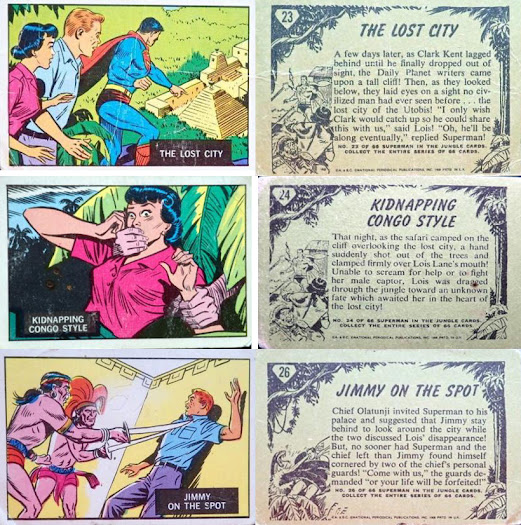

В Интернете я нашёл очень многое из того, что пережевал в возрасте от 10 до 16 лет. Почти всё нашёл, кроме “Супермена”, вкладышей с которого я собрал с десяток, наверное. Апдейт - нашёл и его 2 октября 2024 года - см. ниже. Текст к комиксам-вкладышам был часто на английском, и я увлечённо переводил про планету Криптон, заклятого врага Супермена Лекса Лютора и прочее. Помнится, как вчера. Эти картинки были хитрым рекламным трюком – ведь хочешь узнать, чем же дело там кончится. Будешь клянчить у родителей денег на жвачку. В самом деле, все темы этой серии были про США.

И ещё помню, что один вкладыш был с Киркой Бабициным. Я удивился русской фамилии, а Женька сказал, что этот мужик – очень популярный в Финляндии певец. Кириллом его звали изначально.

Выше я написал, что не нашёл жевательного сериала про Супермена. Это – старая информация. 2 октября 2024 г. нашёл и его. Интересно, как нашёл – введя в поисковик Superman + purukumi (жвачка). Потратил достаточно времени, чтобы сделать несколько коллажей с картинками, выложенными на сайте. Но не жалею – это как вернуться в молодость. Совершенно чётко помню, что у меня была карточка номер 3 с заголовком – Работа для Супермена.

Из карточек 10, 14 и 18 у меня не было ни одной. Точно также, как не было и 19,20, 22

У меня точно была картинка 26 с Джимми в хреновой ситуации. Карточка с гориллой, которую кружит на ринге Супермен (35) была точно. И присутствовала 37я – где наш герой без сознания в руках гориллы. Конечно, всю серию я и не думал собрать, для этого надо было жить в Финляндии. Но в памяти осталось, как я приходил с этими карточками в Тункала, к бабушке, возможно, чтобы пойти от неё в школу, а значит это было до 8 класса, возможно класс 6й или 7й. Я доставал карточки, садился за стол, вынимал из портфеля маленький англо-русский словарик и переводил про борьбу сверхгероя со сверхзлодеями.

А бабушка тогда сдавала комнату двум студенткам-заочницам на пару недель. Они приезжали из районов, чтобы сдавать «сессию» в торговый техникум или медицинское училище. Помню очень хорошо, как одна из них с нескрываемым любопытством смотрела на маленькую «колоду» карточек про Супермена и удивлялась и расспрашивала меня, откуда я мог их достать. Видимо ничего подобного до этого она не видела. Да и мало кто видел, включая меня. До того, как Женя с мамой приоткрыли завесу над «чуждыми советскому народу потребительскими ценностями». Жевал ли я при этом ту самую жвачку, которая была в серии про Супермена? Точно помню, что нет. У меня были только вкладыши этой серии, даже оберток не было. Зато я жевал другие, см. выше какие именно.

ЗНАКОМСТВО СО СЛАВОЙ ПИЧУГИНЫМ

Фото из блога в Живом журнале Саши Изотова, ссылку на который я даю ниже

Косвенно благодаря группе Ти Рекс, о которой я написал выше, я познакомился, в 1972 или 1973 – сейчас не сказать точно, со Славой Пичугиным, с которым продружил больше десяти лет в общей сложности.

Он даже один раз написал мне году в 2003 в Монреаль по электронной почте, что он возглавил коллектив журналистов газеты «Ладога» в Сортавале, став главным редактором. Хвалился, что они, наконец, стали получать зарплату.

Тогда, я помню, он собирался в гости к своему другу Саше Изотову, который жил в Финляндии, в Йоэнсуу, как и сейчас живет.

Тогда, я помню, он собирался в гости к своему другу Саше Изотову, который жил в Финляндии, в Йоэнсуу, как и сейчас живет.

Правда я не помню, сколько времени он продержался на редакторском посту.

Познакомился же я со Славкой следующим образом.

Его старший брат, Валера (фото С. Дубатолова, корреспондента местной газеты “Красное знамя”), работал в вагонном депо на «Каракубе».

На фотографии я убрал его собеседника, который мне был незнаком.

Каракубой называлась, по имени станции на Донбассе, машина, которая сжимала каркас вагона с помощью гидравлических прессов для того, чтобы сварщик мог заварить треснувшие стойки.Как-то раз, очищая кисть, я вывел на стене подсобки изнутри слова T-Rex.

Потом краска высохла и надпись осталась, и однажды Валера Пичугин зашёл, спросил у меня про Ти-Рекс, я ему, конечно же объяснил, и он рассказал мне, что у него есть младший братец, который шибко интересуется рок-музыкой. Так мы и познакомились.

Жили все Пичугины тогда недалеко от вокзала, с другой стороны, в деревянном доме. Все – это мама, её отец и два брата уже вам известных.

Александр Васильевич же никогда не звал её Пичугиной, но всегда Прищепёнок. Отца Валеры и Славы никто не знал, говорили, впрочем, что он был то ли пограничником то ли военным и бросил мамашу через несколько лет совместной жизни (разница в возрасте у братьев года три), до чего, впрочем, мне никогда не было дела.

Мама хранила в своём альбоме великое множество фотографий, в том числе и все фотографии со своими подругами. Вера Пичугина (Прищепенок) очень быстро перестала быть её подругой и её фотографий у мамы не было. Она случайно сохранилась только на одной карточке размером 3 на 4 см сохранилась. А я сканировал все без исключения фотографии маминого альбома на всякий случай.

Мама хранила в своём альбоме великое множество фотографий, в том числе и все фотографии со своими подругами. Вера Пичугина (Прищепенок) очень быстро перестала быть её подругой и её фотографий у мамы не было. Она случайно сохранилась только на одной карточке размером 3 на 4 см сохранилась. А я сканировал все без исключения фотографии маминого альбома на всякий случай.

У Славки был точно такой же магнитофон “Дайна”, как у меня, но плюс к нему была одна внешняя звуковая колонка без усилителя или со встроенным усилителем.

Сделана она была наверняка каким-то местным мастером и, как мне казалось, воспроизводила только средние частоты. Ни басов, ни высоких частот я не слышал и не понимал её назначения, если честно.

Мне казалось, что из родных динамиков “Дайны” звук шёл чище.

Как-то раз я зашёл к нему, а может быть был приглашён, когда у него в гостях сидел Полещук.

Имени этого мужика, потому что для нас он был мужиком, я не помню, может быть его звали Сергей.

Он был самым известным “попсовиком” Сортавалы, носил длинные, до плеч волосы, и напоминал внешне, возьми любого рокера, хоть из Лед Зеппелин, хоть из Юрая Хип.

Был чуваком, весьма уважаемым в городе среди любителей поп-музыки.

На фото 1970-х годов мужчина справа, идущий с товарищем по улице Кирова от здания милиции, очень похож на Полещука. В любом случае тот был таким же худым и волосатым, как человек на фото.

Когда я пришёл, Полещук со Славой уже наслушались музыки и разговаривали. Первый хвастался какими-то приключениями с негритянкой на одном из пляжей на Западе.

Что-то говорил про утюг, наполняемый углями из печки, который сейчас не представляет собой никакой ценности, а вот, мол, пройдёт время, и его будут выставлять в музее за стеклом. Что, впрочем, и на самом деле произошло. Такию утюги экспонируются в музеях. Он был неглупым парнем. Уже когда я работал на телевидении и приезжал в Сортавала, то есть в 1980е годы, а может быть и в 1990е, спросил у Томки про Полещука. Она ответила в стиле, а что ему сделается, ходит, как и ходил, только волос на голове меньше стало.

Потом, когда мы разом переехали в один и тот же дом на улице Маяковского и оказались соседями по подъезду со Славой, я захаживал к нему нередко, приезжая домой на праздники и на каникулы из Петрозаводска. Потом Славка уйдёт в армию, отслужит в Германии, а когда вернется, я уже буду учиться в институте. Он тоже поступит на историко-филологический факультет университета, будет учиться с Сашей Изотовым. Тогда тоже мы будем видеться часто, я буду заходить к ним в общагу на улице Анохина, но от музыки я постепенно отойду. Да, собственно, так близко, как Слава, я к ней никогда и не подходил. Но о нём и его безвременной пьяной кончине в 2010-е уже годы будет рассказ во второй книге. О петрозаводском взрослении. Я же расскажу ещё про работу в вагонном.

Ага, вспомнил одну дополнительную деталь. Ещё одной моей задачей было крутить «поводки». Эти проволочные закрутки длиной с метр часто обрывались. Изготовленные вместе с вагоном они просто разрушались от ржавчины и их нужно было заменять. Поводки служили для проверки пневматического тормоза на вагоне, для чего нужно было дёргать за проволочный поводок под ним, чтобы не лазить к самому рычажку, бывшему под серединой вагона. На короткое время клапан открывался и воздух с шипением выходил из тормозной системы. Если воздуха не хватало, то его добавляли из воздухоразборной колонки, куда он подавался в сжатом виде, под сильным давлением от какого-то компрессора в соседнем здании, где находилась кузница и мастерские. От этой же колонки с помощью тонкого шланга, к ней подсоединяемого, питался и мой «пистолет», разбрасывавший краску. На верхней части пистолета стояла чашка-колба с закрывавшейся крышкой, туда наливались белила. К вагону прикладывался трафарет со словами типа:

Проф. рем. 25.10.1972 Сорт. ОТД. Петр. ВЧД.

Это означало, как вы понимаете, где и когда был произведен профилактический ремонт. Я нажимал на рычажок под колбой, краска распылялась под давлением, и надпись оставалась на вагоне. Иногда воздуха в колонке почему-то не было, тогда надо было просто провести кистью по трафарету, но буквы в этом случае расплывались сильнее, и надпись порой вообще невозможно было прочитать. Но это мало кого колыхало вообще-то.

Начальником у меня был одно время Володька Онохов, старший брат того Славки Онохова, с которым мы однажды выпили на рыбалке чуть ли не по бутылке водки, закусывая какой-то килькой в томате и хлебом, после чего, осознав опасность утонуть или замёрзнуть, дело было в марте и озеро было покрыто льдом, мы ловили на подсачник у Туокслахти, я умотал домой, а Славка чуть не попал, пьяный до беспамятства, под поезд. Подробный рассказ об этом во второй части книги. Володька пользовался авторитетом, мужиком слыл бывалым и травил байки. Рассказывал, к примеру, как они с парнями ходили «на блядки» за паром. Ходили к каким-то видавшим виды дамам с низкой социальной ответственностью, но не рассчитали и захватили водки с собой, что называется «больше, чем влезло». В результате половых подвигов дамы, конечно, тоже хлебнувшие изрядно, не дождались совсем. Мораль того рассказа была подытожена одной фразой: «Мы не ёбари, а алкоголики!»

Разговоры рабочими обоих полов велись откровенные, на все темы. Секс и сопутствующие ему термины, называемые всегда без стеснения своими именами, а не эвфемизмами, был топиком из наиважнейших. Тогда же я узнал, что «спешка нужна при ловле блох». Эту фразу мог начать один из собеседников, которого кто-нибудь просил с чем-то поторопиться. И либо он сам, либо кто другой неизменно завершал «…и когда ебёшь чужую жену».

В 2019 году мы обменялись этим слоганом с разбитным Сортавальским таксистом. Он начал фразу, я закончил. Сразу видно стало, что свой в доску. Как Есенин. Помните: «Я ли вам не свойский, я ли вам не близкий, памятью рабочей я ль не дорожу?»

Я-то, конечно, не только не дорожу, но и с содроганием вспоминаю грязь, холод, ватные штаны и неудобные рукавицы, выдаваемые на зиму, необходимость принимать душ пять раз в неделю после работы и все прочие прелести рабочей карьеры длиной месяцев в десять.

Кстати, в локомотивном депо, ещё более грязном соседнем предприятии, работал, вместе с Женьками Сидоровым и Кривошеем некто Серёга Иванов. Так вот он принимал душ ещё и перед тем, как пойти на обед, а жил он «за мостом» где-то. Понятно, что в той замасленной так, что масло чуть ли не лилось с неё, одежде, в квартиру благоустроенную заходить было нельзя. Я свою просто в сенях дома на Совхозном, пришедши на обед, сбрасывал.

Более гнусным, чем работа в вагонном периодом жизни была только армия. Единственным хорошим воспоминанием о том времени останутся длинные волосы.

Никто против них особенно не возражал, у некоторых работавших там отцов сыновья были такими же волосатиками, как я. Ну «Битлз» тогда только-только до нас докатились с прочими ледзеплинами и уриямигиббами. Гриву свою на работе я убирал наверх на манер шиньона и прятал под кепку или зимнюю шапку. На снимках ниже, которые, я думаю, были сделаны летом 1973 года, очевидно, перед самой моей поездкой в Петрозаводск поступать на иняз одноклассницей Светой Петровой, с которой я некоторое время флиртовал.

Что осталось навсегда за кадром той съёмки, так это загадка, почему в одной и той же серии фотографий, по крайней мере снимки сохранились в моём архиве как сделанные в один день, я, то в какой-то дырявой майке, а то в рубашке. Куртка James от Жени Кривошея, впрочем, одна и та же. Такой точно ни у кого больше в городе не было. У Жени были другие, у Саши Изотова тоже был джинсовый костюм, но я не знаю, был ли он от Джеймс.

Вспоминать какие-то моменты моего прозябания в этой «школе жизни», то есть в вагонном депо, мне совершенно не хочется. Какие-то мелочи, типа как я ездил в кузове-коробке мотороллера за какими-то вещами, как иногда ходил со всеми в столовую «на Пересыпкина» и ел какие-нибудь прокисшие котлеты со слипавшимися макаронами, отчего потом мучила изжога. На фото из сети - пустующее здание на “Пересыпкина”, где была столовая.

Как сгружали из вагона тяжеленные кислородные баллоны, спуская их вниз по настилу из досок. Как я в жуткий мороз разводил костёр прямо на путях и обжигал свой трафарет, чтобы освободить его от старых засохших белил. Как завидовал тем, кто работал в тепле, и как любил сидеть в кузнице, смотреть, как кузнец, вопреки представлению о носителе этой профессии совсем не великан и не силач, формует что-то. Ну, надо сказать, что и молот у него был пневматический с усилием, измерявшимся тоннами. Простым молотом он только выправлял раскаленную заготовку. Меха тоже раздувались из компрессора. Прогресс!

Вспоминать коллег? Невелико удовольствие. Меня однажды поразил плотник Лахтикангас, которого я и запомнил исключительно благодаря его финской фамилии. Он получил то ли получку, то ли аванс, быстро сбегал в магазин «Голубой Дунай», продуктовую палатку на Выборгском шоссе, располагавшуюся в полукилометре от вагонного депо. Купил маленькую, и у меня в подсобке медленно высосал одним затяжным присосом все 250 граммов. И спокойно пошёл работать. Как он там после этого чинил вагоны – история умалчивает.