Предисловие к цензурному варианту.

Книга о сортавальском детстве и отрочестве. Часть 1.

Содержание

|

| Milan Kundera (1929 – 2023)Ч |

Впервые я начал писать воспоминания в Виннипеге, провинция Манитоба. В 1999 году.

На снимке ниже - я в 1999 году на берегу Ред Ривер.

На другой стороне – сгоревший в 1960-е годы католический собор во “французском” городе Сен-Бонифас.

Тогда же и написал вот это: “Ну что же, может и настало время начать книгу воспоминаний обо всем, из чего состояла моя жизнь до иммиграции в Канаду? Почему именно сейчас? Главным образом потому, что сейчас у меня есть время для этого. Я сижу, вот уже почти пятый месяц, я поступил в «Уоткинс» в ноябре или октябре 1998-го, на весьма однообразной работе в промышленной зоне города Виннипег, на складе без окон, отвечаю на телефонные звонки на английском языке. Таких звонков большинство, я бы сказал подавляющее большинство, и это большинство подавляет и мое настроение, потому что я бы предпочел получать больше звонков на французском, чем на английском. Интервалы между звонками достаточно большие, до десяти минут, а то и больше. Писание между звонками, конечно же, не способствует плавному течению мыслей, как и их легкому теснению в голове, как у Пушкина, потому как время от времени клиенты всё же звонят. Трезвонят, чтобы заказать продукты фирмы Watkins, для того чтобы задать вопрос, или чтобы зарегистрировать нового распространителя продукции этой фирмы, то есть перепродавца соусов, ванильных экстрактов, перцев и прочая, и прочая – всего около трёхсот наименований. Фирма переживает не лучшее в своей жизни время, но на этом мы пока не будем задерживаться, как не будем останавливаться на канадском периоде жизни вообще: даст бог, дойдет и до него очередь, ЕБЖ, как говорил Лев Толстой. Почему ещё я вообще затеял эту писанину? Слышали про болезнь имени товарища Альцгеймера? Alzheimer disease по-английски. Очень многие страдают, заболев, от частичной или полной потери памяти, как, к примеру, Ронни Рейган, который к началу моих записей был жив и здоров. У этой болезни есть и положительная сторона – каждый день встречаешься с новыми людьми, но лучше все же ею не болеть… Конечно, лучше, однако никто ни от чего не застрахован, ни от этой, ни от полутысячи других болезней или сколько их там существует. Как говорил у Булгакова Воланд про саркому легких? Вот, то-то же… Буде хватит такая проруха, одна или другая, глядишь, самому интересно будет читать. Или другим, мейби. А пока… вспомним детство…

Среди ёлочных эпопей есть разные эпизоды. Однажды я тащил спиленную мной хвойную красавицу через всё озеро Хюмпелянярви, ночью, по льду. Помню ту ёлку как сейчас, она была молодая такая, с мягкими веточками. А пилка, которой я лишил её короткой жизни, была с ручкой из сосны, похожа на пистолет системы Кольт. Другую ёлку я спилил с верха большого дерева, может быть и столетнего. Там ветки были жёсткими, ёлка была такой пушистой, которой нигде в продаже немыслимо найти. Пилил, помню, долго на высоте метров десяти. Той же ножовкой, похожей на Кольт. Думаю, что и теперь легко найду то дерево, когда, и, если, поеду или пойду на Совхозное. А мысль такая есть. Приеду в Сортавала, возьму пару бутылей водки и пойду по местам детства. К Юре Курбатову зайду. В дом к Буториным. В наш дом на Совхозном само собой. А может и не пойду. Всё будет зависеть от погоды… В том числе и политической, добавил я после 23 февраля 2022 года.

МЕЖДУ ПЕТРОЗАВОДСКОМ И СОРТАВАЛА

Конечно, в своих воспоминаниях я всё время возвращаюсь, то в Петрозаводск, то в Сортавалу. Когда речь идёт о возвращении в первую геолокацию, то я прихожу, в снах ли, в мечтах ли в квартиру номер 6 на проспекте Ленина, дом 13. Квартира давно продана.

Даже тарелка спутникового ТВ уже была свинчена в 2017 году, когда я сделал это фото. Мой тесть, сын видного чиновника Карело-финской ССР, чуть ли не премьер-министра Марка Горбачёва, смотрел с её помощью вражеское ТВ. Он всегда хорошо понимал французский и английский, а на последнем мог и говорить. Я заходил к нему в 2004м году. Вернее, не так. В 2004 году я у него останавливался и спал на том самом продавленном с тех пор диване, который мы оставили в 1998м. А в 2005 году я сделал вид, что остановился у него, но снял квартиру на Пушкинской за 450 рублей в сутки, где в основном и ночевал, часто и не один. А к нему приходил и пил с ним армянский коньяк. Мы закусывали копчёной лососиной, у него, как у участника войны пенсия была будь здоров, явно больше 1000 американских долларов. Когда договаривались по телефону о встрече я спросил, что купить, из вежливости. Юрий Маркович сказал, что всё у него есть, просто приходи. На лестнице, распив бутылку, по уходу, обнялись, я вспомнил, что за 20 лет жизни вместе в квартире мы с ним ни разу не поругались. Юрий Маркович ответил, что хотел сказать то же самое. Я понял, что для него это было в самом деле важно. По характеру он был человек ох какой непростой. Больше я его не видел.

Умирал он плохо. Сломал шейку бедра. В больнице не вполне отдавал себе отчёт, где находится. Так мне сказал врач, когда я звонил в больницу в 2013 году во время моего очередного приезда в Петрозаводск. Я тогда спросил, есть ли малейшая надежда, что выкарабкается. Врач сказал, что нет никакой. Могила его на Сулажгорском кладбище не ухожена и заросла. Ухаживать некому, и даже нанять кого-то, чтобы ухаживали, ведь сейчас всё можно делать дистанционно, некому. На самом деле есть кому, но тем, кому есть, всё это пофигу. Мне вот грустно, например, хотя есть причины грустить и по более близким людям, чем тесть.

…человеческая жизнь случается только один раз, и мы никогда не сможем проверить, какое решение было правильным, а какое – неправильным, потому что в любой ситуации мы можем принять его только раз. Нам не дается вторая, третья, четвертая жизнь, чтобы мы могли сравнить разные решения. То же самое относится и к истории, и к жизни отдельного человека.

Из книги Милана Кундеры “Невыносимая легкость бытия”. 1984. Перевод с чешского Франсуа Кереля. Как переводчик добавлю, что потом Милану Кундере надоело читать свои переводы на французский, сделанные другими, они ему не всегда нравились. Поэтому он выучил французский настолько хорошо, что стал на нём писать.

=========================

ПЕРВЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ ОБ ОТЦЕ

ПЕР

Сказать честно – воспоминания мои об отце, его снимок сделан в 1940-е годы, те, которые навсегда отложились в памяти – не совсем чётки, если не сказать, что совсем нечётки. И самое резкое из них, из тех, что вбиваются в детскую память словно молотком, есть, увы, воспоминание о том, как я был им побит, не избит, конечно, упаси бог. Но побит серьёзно, для меня, во всяком случае, это было очень серьёзно. Побит я был ремнём. Правда не помню, было ли больно, но помню, что я орал на весь дом, и что самое печальное, – я не понимал, за что был наказан. Вроде как за то, что не пришёл вовремя домой с гулянья – а кто знал, когда там приходить? Часов у меня не было, да и если бы и были, то вряд ли я умел бы их читать в свои четыре или три года. В январе 2017 я взял в библиотеке биографическую книгу про Франца Кафку французского автора Жерар – Жоржа Лёмера. Он пишет о том, как в детстве, в возрасте шести лет, отец наказал Франца за какую-то провинность, которой тот так и не осознал, и наказание – он был оставлен на целый день в запертой комнате – показалось ему совершенно безмерным, непонятным и несправедливым. Так что я не один такой.

Эти детские воспоминание, впрочем, не столь однозначны. Сперва я хотел писать только о том, о чём помню сам. Но потом произошла удивительная вещь. Уже в 2007 году, впрочем. Моя жена Света, в ходе телефонного разговора, когда она всё ещё была в России, вдруг упомянула о том, как на прошедшей неделе (она звонила тогда моей маме по пятницам, и они подолгу болтали), мама вспомнила эпизод из моего детства, который выпал совершенно из моей памяти. А именно, Света рассказала со слов мамы о том, как я катался на лыжах, в возрасте, надо думать, лет четырёх, ведь отец умер в марте 1960, когда мне не было ещё и 5 лет, значит это был либо декабрь 1959, либо январь-февраль 1960. Катился я тогда с горки, спускавшейся мимо окна дома в Тункала (того самого, что заколочено на снимках 2004 года).

Апдейт. Дом уже несколько лет как переделан, покрыт сайдингом. Я привожу современные фотографии дома ниже.

По её, Светы, словам, опять же со слов мамы, я, якобы, наказал отцу смотреть из окна, как я буду ехать вниз. И что, вроде бы вместо того, чтобы самому смотреть на лыжню впереди меня, я всё время оглядывался на окно, а смотрит ли отец? И, конечно же, отвлёкшись, я потерял равновесие, упал и не доехал до низа горки, что до этого проделывал без проблем много раз.

Расплакался, пришёл домой и рассказал, как смотрел на окно, на что отец сказал, опять же, со слов мамы, что мол, сын, ты должен смотреть всегда вперёд, а не оглядываться на то, смотрит ли кто или нет… Видеть перед собой цель, так сказать…

На снимке - Дом номер пять по улице Спортивной, обведенный мной кружком, был построен в начале 20 века, о чём можно судить по аварии самолёта модели 1910-х годов, случившейся не позже 1920 года. За ним виднеется дом Сорокиных.

И ведь надо же, сцена, которая, казалось бы, забылась навсегда, словно и не было её никогда, всплыла со всей отчётливостью перед моими глазами. И вот уже я очень чётко вижу эту горку, свои сиреневого окраса лыжи, свою рыжую беличью шубку и такую же рыжую меховую зимнюю шапку, и словно в очередной раз я съезжаю по этой горке вниз к стадиону и вижу каждый изгиб этого спуска. Ещё мама вспоминала, опять же, в разговоре со Светой, как я читал на новый год стихи, где были строчки

Дети стали на год старше

Взрослые – старее

Я вот совсем не помню этого.

--------------------------------------------------------------------------

НЕКОГО БОЛЬШЕ ПОПРОСИТЬ ДОПОЛНИТЬ ИЛИ ПОПРАВИТЬ

Как я уже написал, я мало знаю о последних днях и даже месяцах её жизни. Да и Андрей с Володей, его отцом, тоже, по их словам, не знали до того, как моя сестра была госпитализирована. Я могу только предположить, что она запустила болезнь, полагаясь на какое-то внешнее чудесное избавление. Потом, вроде, в разговоре между Тамарой и Володей последний обмолвился, что он с сыном Андреем по крайней мере год уже знали, что рак не операбелен. Где правда, я уже никогда не узнаю. Характерная черта, о которой с возмущением рассказывала Тома. Володя звонил, чтобы поплакаться ей о своей тяжёлой судьбе, а сестра и впрямь самоотверженно ухаживала за ним, одноногим инвалидом, многие годы. Через несколько минут после звонка вдруг прекращал связь, как бы обрубая и-за плохого контакта. Тётка моя, естественно, перезванивала и разговор продолжался, но уже за её счёт. Когда это повторилось несколько раз, она раскусила хитрость и просто перестала отвечать на его звонки.

Последнее о Варе. Когда мама лежала в сентябре 2014, а я, как мог, за ней ухаживал, будучи в отпуске, и мы ей уже сообщили о смерти Вари, я сказал, что одно ясно, что если рай есть, то сестра наверняка там. Мама подумала и вымолвила: «Да уж кого и пускать-то туда, коль не таких, как она».

-----------------------------------

НАШ ДОМ В ТУНКАЛА

У нас в квартире была всё же отдельная кухня, всегда топившаяся дровами, печка занимала в этой кухне изрядную часть, но она же ещё топила и лежанку, весьма короткую, не больше полутора метров в длину, и находившуюся на изрядной для моего детского восприятия высоте, то есть метра в полтора тоже.

Жили в этих двух комнатах семь человек, то есть практически все ютились в одной комнате побольше – и только мама с папой в этой небольшой – 3 на 3 метра максимум, одно окно которой выходило на интернат – финское здание, которое и сейчас такое же точно и ещё сто лет будет таким. Папа рисовал это архитектурное творение 1911 года Йохана Якоба Аренберга, построенное для финской женской школы. На моём фото 2004 года, которое я сделал в 2004 году с тункальской скалы. Рисовать папа умел, рисунок потом долго лежал у мамы среди бумаг, но, когда я хватился его забрать, его не оказалось. Мама в последние годы много чего повыкидывала из домашнего архива. Я вас уверяю, что из окна тункальского дома вид был точно такой же, место на скале, с которого я снимал, находится всего лишь метрах в пятидесяти от того окна дома номер пять на улице Спортивной, за тем лишь исключением, что кустов и деревьев перед домом интернатом не было, и здание было видно, как на ладони и оно к тому времени, свежезабранное у финнов, ещё не успело облезть.

Черно-белые снимки я сделал летом 1978 года, когда закончил ВУЗ и зашёл в гости к Соколовым. Они жили в этом доме чуть ли не до середины 1990-х, пока, наконец, не получили квартиру в районе ул. Бондарева. Стадион, что под окном, строили не меньше пятнадцати лет, хотя землю под него, которая использовалась местными с 1944 года под огороды, отняли ещё в начале 1950-х, как вспоминала мама.

Но это и не факт, что мама с папой спали в одной комнате после того, как он, папа, уже болел тяжело, то есть вроде бы мама должна была спать где-то ещё, а где ещё как не во второй комнатёнке? Постойте, сколько же человек должно было ютиться, в этой другой комнатёнке? Бабушка с дедушкой, я, сестра Варя и Тома, моя тётя.

Пять человек! На девяти-десяти примерно квадратных метрах! Плюс на кухне, правда, стояла тоже кровать, застилавшаяся зелёным байковым одеялом.

То есть все мы, повторюсь: бабушка с дедушкой, их дочь Тамара (Тома, Томка), моя сестра Варя и я, распределились таким образом по комнате и кухне.

Где спал я – в упор не помню, может быть на той кровати с зелёным одеялом в кухне.

Апдейт от 13 октября 2024 года. В этот день исполнилось 10 лет со дня смерти мамы, и я позвонил единственной оставшейся в живых её сестре моей тёте Томе. Мы проболтали около часа на Вотсап и она рассказала, что я спал в той же комнате, что мать с отцом и где стояла сначала кроватка, а потом диван, где я спал. Ложе располагалось под окном, выходившим на город.

Зато помню, как вчера, как больной и уже серьёзно недужный папа в своей комнате отхаркивал в баночку коричневого стекла с завинчивающейся пробкой продукты выделения своей астмы, я об этом уже писал.

Когда он выходил по нужде, – летом надо было ходить вниз мимо огорода, а зимой – в ведро, стоявшее в чулане, и в котором всё замерзало, а потом оттаивалось кипятком, чтобы вылить – он надевал шёлково-атласный длинный коричневый халат.

Надо полагать, что на поздней стадии болезни он и не выходил уже, наверное, «ходил на горшок».

Потом мама халат этот выкинула после смерти отца – не могла смотреть на него из-за тревожащих душу воспоминаний, что очень понятно.

Тогда же, в 2004 году, я сделал фотографию, что слева. Справа - снимок сентября 2010 года. Могучая сосновая ветвь, не только свидетельство моей приверженности к передним планам при фотографировании, чему меня обучил покойный Коля Корпусенко, фотограф от бога, равного которому в Карелии уже не будет, представляет собой также и след совершенно конкретных воспоминаний о том, как через эту ветку мы с друзьями в своё подростковое время, то есть когда нам было лет по 12-13, и когда сама ветвь была раза в два тоньше, перекинули верёвку и устроили то, что называлось «гигантскими шагами». Эти самые “шаги”, собственно, были ничем иным как вертикально свисавшей верёвкой, с перпендикулярно ей завязанной палкой на конце. На эту палку мы садились, веревка между ног, отталкивались всегда слева направо, и описывали дугу, иногда делая несколько оборотов туловища вокруг себя. В сентябре 2010 я увидел, что сук сломался, то ли под своей тяжестью, то ли молния попала. Не знаю, снимал ли я это дерево позже, ведь я бывал в Сортавала каждый год вплоть по 2019 год. Если найду, то вставлю эти снимки.

Нашёл сразу же. Снимки датируются 2014 и 2017 годами. Если на карточке 2010 года мы видим ещё старое футбольное поле, то примерно в 2012 Газпром, по слухам, выделил денюжку на новое, синтетическое покрытие. Во всяком случае летом 2013 мы с мамой дошли до этого поля и оценили покров. На отлично.

Особенно умелые, как гимнаст-любитель Вовка Белогривов, даже выполняли и подобие сальто. Как-то раз, я это хорошо помню, мы катались на верёвке, а практически внизу под нашими гигантскими шагами, уселась парочка, состоявшая из Нинки Сорокиной, к тому времени уже, по-моему, мамой-одиночкой, славившейся своей слабостью к мужскому полу вообще и к срочнослужащим в частности. Вестимо, она была с очередным солдатиком. Не знаю, почему они выбрали место в столь непосредственной близости от нашего развлечения, ведь дальше вниз были точно такие же травянисто-скалистые пространства, но только уселись они так, что пролетали мы буквально над их головами. И надо же было случиться такому: именно в момент пролетания над ними кто-то из моих тункальских друзей, точно помню, что не я сам, возможно это был Вова Глазырин, – я-то всегда был осторожен и осмотрителен – сорвался с верёвки с высоты метра в два и тяжело рухнул на траву рядом с парочкой! Хорошо, что не приземлился прямо на их головы! Пара, с ругательствами в наш адрес, поднялась и ушла, а мы продолжали свои катания, довольные, впрочем, что выжили вторгшихся на «нашу» территорию. Какое-то время, это развлечение, катание на «гигантских шагах» – было у нас в моде. Может быть одно лето или два. В особенно рискованных случаях веревка привязывалась «над пропастью», а такая пропасть была всего одна на той тункальской скале – как раз над домом «татарина».

В галерее из трёх фотографии вы видите В. Белогривова. На первом снимке я вычленил его из группы выпускников 1967 года, которую кто-то опубликовал в моей группе «Мы из Сортавала» в сети “Одноклассники” (он – на заднем плане между двумя одноклассниками). Второй и третий снимок сделал в 1980-х годах в МВД республики петрозаводский фотограф Борис Семенов, ныне покойный. Его дочь выкладывает в сети ВК архив отца.

Саша привет. Вовка живет в Петрозаводске. Сейчас на пенсии. Он отработал в ГАИ 25 лет ушел подполковником. Мы общаемся постоянно ездим в Сортавалу регулярно, там живет наша родная сестра Галя, может помнишь по Тункала и отец ему 90 лет в том году отмечали юбилей помещу фото Вова не дружит с интернетом, а Галя есть в одноклассниках.

Это развлечение, то есть гигантские шаги, я пытался перенести потом на «Совхозное», о котором речь ниже, как о следующем этапе в моей жизни, но оно не нашло понимания и не встретило энтузиазма со стороны моих новых друзей. Само собой заглохло и сошло на нет. Вообще все эти увлечения наступали волнами: одно время увлекались турниками, другое – настольным теннисом, волейболом или баскетболом, потом забрасывали.

Вернёмся, однако, к этому татарину, потому что, боюсь, мне не найти будет для него места в другом разделе книги о детстве. Он появился в Тункала, когда я уже был, наверное, классе в третьем. И сразу начал строить диковинный для нашего посёлка дом. Это было в диковинку потому, что народ в Тункала жил бедный и строительство собственного дома было событием неслыханным. Ведь это были огромные расходы, не говоря о том, что легально строительные материалы купить было нельзя. Те же кирпичи для кладки печи было “достать” невозможно и люди часто разбирали трубы и печи на старых финских хуторах. Причём построил он дом как-то споро, может быть и за лето. Из чего строил, я не помню уже, но зато запомнил событие, опять же неслыханное для Тункала.

В посёлке были две водозаборные колонки. Одна находилась у бывшего магазина, где работала мама и где я в возрасте лет пяти купил конфет на «все три рубля». Первый снимок этой колонки, с почтовыми ящиками на заднем плане я сделал летом 2012 года.

Другая находилась у речки Вакко, на углу стадиона и рядом с мостиком через речку. Я сделал автопортрет у этой колонки в жаркое лето 2018 года, предварительно облившись водой из неё. Вот в эту вторую водоразборную колонку общего пользования татарин и врезал трубу и, таким образом, получил себе в дом водопровод. Никто никогда ни до этого, ни потом, такого не делал. В силу того, что для такого мероприятия требовались не только немалые деньги. Нужно было, кроме того, что достать трубы и заплатить водопроводчикам и сварщикам, договориться с соответствующими службами, чтобы они закрыли на это глаза. Я не думаю, что на такое дело можно было получить легальное разрешение. Народ, я же слышал разговоры, татарина недолюбливал, насколько я помню, он держался особняком от простолюдинов, и наверняка писались жалобы на эту врезку со стороны соседей. Как бы то ни было, труба от его дома до колонки, длиной метров в 50–70, была проложена. Причём в скале было выдолблено подобие канавы глубиной с полметра (тоже колоссальный труд, отбойные молотки и т. п.), а сверху засыпано стружками, опилками или песком и утрамбовано. Не думаю, что вода поступала из колонки зимой, но весной, летом и осенью татарин жил как король по части водоснабжения. Чем он занимался по профессии, нам, детворе, не было никакого дела. Я помню, что у него была симпатичная жена, тоже татарка, судя по внешности. Был маленький ребенок и, дело опять же неслыханное, она носила летом, или, по крайней мере в тёплое время года, красные перчатки! Может быть, что-то было у неё с руками не так, или просто она следовала моде, только увидеть на женских руках этот предмет одежды не в зимнее время было в Тункала событием эпохальным. Потом, когда моя группа в “Одноклассниках” разрастется до нескольких тысяч, по-моему больше 6 тысяч участников, я найду там одноклассницу Любу Соловьёву, активную соцсетистку, которая расскажет, что татарин был учителем танцев, очень требовательным, по её словам, так как она ходила к нему заниматься, а жена, вроде не работала нигде. Видимо у них были сбережения, позволявшие вести такой образ жизни, предмет зависти всей округи.

ИГРА В ФУТБОЛ "ЗА ЛЕСОМ"

Как я уже говорил, увлечения наступали волнами. Только футбол оставался перманентным досугом и играли в него повсюду. Часто начинали на футбольном поле, что на фотографиях выше, а потом мы шли играть «за лес», сколачивая по пути команду с участников, живших на улицах Гористых. «За лесом» поля как такового не было совсем, но было довольно большое ровное пространство, на берегу озера Айранне, усеянное кочками и травянистое. Может быть оно нас привлекало ещё и потому, что там неподалёку был родник, из которого было очень приятно удалить жажду в пересохшем от бегания по кочковатому полю горле, или потому ещё, что это поле было изолировано от всякого жилья, то есть от посторонних взоров.

Сейчас, я ну уверен, что вообще можно из Тункала пройти «за лес». Раньше мы ходили по улице 1й Гористой, которая упиралась прямо в лес. Здесь стоял дом Новиковых, он вроде был последним по этой улице. Тропинка вела направо к санаторию и налево к этому нашему импровизированному стадиону, мимо скалы, в которую мы стреляли с дядькой, а потом можно было выйти в посёлок за озером, пройдя через канал по деревянному мостику. Тогда слева останется каменнный дом финской постройки, где мне купили первый в моей жизни поддержанный велосипед «Школьник» (фото). Если пройти дальше, оставив этот дом слева мимо большой скалы, поросшей лесом, она будет по правую руку, то можно было обогнуть не только озеро Айранне, но и Хюмпелянярви. Что я однажды и проделал уже в студенческом, наверное, возрасте. Я прошёл от дома на Маяковского до бывшего дома по Совхозному, потому вышел к ММС.

Сейчас, я ну уверен, что вообще можно из Тункала пройти «за лес». Раньше мы ходили по улице 1й Гористой, которая упиралась прямо в лес. Здесь стоял дом Новиковых, он вроде был последним по этой улице. Тропинка вела направо к санаторию и налево к этому нашему импровизированному стадиону, мимо скалы, в которую мы стреляли с дядькой, а потом можно было выйти в посёлок за озером, пройдя через канал по деревянному мостику. Тогда слева останется каменнный дом финской постройки, где мне купили первый в моей жизни поддержанный велосипед «Школьник» (фото). Если пройти дальше, оставив этот дом слева мимо большой скалы, поросшей лесом, она будет по правую руку, то можно было обогнуть не только озеро Айранне, но и Хюмпелянярви. Что я однажды и проделал уже в студенческом, наверное, возрасте. Я прошёл от дома на Маяковского до бывшего дома по Совхозному, потому вышел к ММС.

МОЙ ДЯДЯ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ СМИРНОВ

Когда мне было лет 13, мой дядя – чекист имевший свой табельный пистолет Макарова, водил меня стрелять в скалу, которая была слева от нашего футбольного поля.

Правки моих воспоминаний о нём: Дядя Саша жив и здоров в Калининграде, написал я в августе 2016 года в возрасте почти 90 лет. Потом в марте 2017, отметил, что уже перевалив за 90, дядя тоже жив, да и в июле 2018 мы с ним из Сортавала от тётки Томы по телефону говорили. Только вот в августе 2019 он умер.

Вот уже в 2019 году, когда я постригал усы перед зеркалом, то вспомнил ещё подробность про дядю Сашу. Когда он гостил в Сортавала, то ходил бриться в парикмахерскую. Это было чем-то совершенно неслыханным в нашем быту – ходить в парикмахерскую, чтобы побриться. Ходили только постричься. Он ещё и давал парикмахершам чаевые, копеек 20, наверное. Тоже не наши замашки.

Когда мы с ним не помню уже когда, надо полагать, я уже учился в ВУЗе, как-то оказались в Москве,Здесь я выпускаю фрагмент, который не годится для общественной публикации. По крайней мере сейчас.

Однажды мы с мамой ездили в Калининград, а может это был Балтийск, город в 50 км. от него, где была и сейчас есть в/м база. Тогда я в первый и единственный раз увидел жену дяди Саши “Нинку”, на фото справа от дяди Саши. Уменьшительные имена были в ходу в нашей среде и Томка, Лёлька, Милка и т. п. говорилось без всякого желания унизить носителя имени. Я знал, что Нина была школьной учительницей и даже преподавала в классе, где училась её дочь Люда, ныне Баденкина.

КУПАНИЕ В ПАРКОВСКОМ ОЗЕРЕ

Купались мы в том месте, что вы видите на первой цветной фотографии коллажа из 4х снимков. Заходили в воду или ныряли со скалки, когда уровень воды позволял это делать. На ней же потом лежали и загорали, рядом жгли костры… Сейчас трудно представить, что здесь можно было плескаться и нырять. Я помню, что мой друг Вова Глазырин нырял как рыба, задерживал дыхание на минуту легко, а может и на две – все думали, что он утонул, но он выныривал в 20 метрах от места, где нырнул, даже и не запыхавшись. Играли в воде в «салочки». Тут же и загорали, выжимали трусы или (у кого были), плавки, жгли костёр, жарили на нём булку. Булка становилась совершенно, на мой вкус, несъедобной. Там же, в середине скалы, слева от того места, где куст черёмухи, которого тогда, конечно, не было, находился, и сейчас находится выступ, примерно метра три длиной и меньше метра шириной. Он назывался среди нас «загоралка». До него, на мой взгляд, было не добраться, но тот же Вова Глазырин добирался легко, вставляя пальцы босых ног в ему одному видимые упоры. Другие немногие парни тоже могли это проделать, я был не из их числа. Всегда был осторожен, так как внизу было метров пять и острые камни. Жив, если упадёшь, может, и останешься, но калекой тоже можешь стать.

Удивительно, но факт. В 2015 году я случайно наткнулся на архив финских музеев и нашёл там фотографию, датированную 1906 годом, на которой была изображена та самая скалка. Но ней стоял «у финна» дом с двумя окнами. Хотя это строение могло быть баней или сараем. Второе фото коллажа.

Несмотря на то, что, когда мне было 7 лет, наша семья переехала на Совхозное шоссе, я продолжал летом ходить в Тункала и захаживать на «пляж» на озере Айранне. Там по-прежнему бывало много довольно народа. Однажды там искупали новорожденного ребенка тёти Али, «матери-героини», соседки по улице Спортивной, у которой, жившей без мужа, было эдак 7 или 8 детей разного возраста (они и взяли с собой «купаться» этого новорожденного), который умер от переохлаждения. Что, впрочем, не вызвало ни даже сколь-нибудь значимого удивления. Одним больше, одним меньше у этой «героини» – подумаешь – родит ещё – всё равно неизвестно от кого – дети жестоки порой бывают в своём восприятии действительности и безразличны также жестоко и без задней мысли.

ПЕРВОЕ СТОЛКНОВЕНИЕ С СЕКСОМ

Один раз, помню, мы были все оповещены какой-то пигалицей нашего возраста (то есть лет 8–9) о том, что в леске наверху, на скале «ебаются», именно так было произнесено ею слово. Мы все высыпали туда наверх и действительно увидели пару, загоравшую в купальниках и слегка очумевшую от того, что их окружил десяток детишек, которые тут же устроили допрос им. Эти взрослые, хотя может быть им было всего-то лет на 6–7 больше, чем нам, вынуждены были отвечать, что именно они делали. Они оправдывались, окружённые плотным кольцом «интервьюеров», что, мол, они просто загорали, что не вызвало доверия совсем, но дети, в числе которых был и ваш покорный слуга, позволили им одеться и убраться от греха подальше.

Отец, до того, как слёг с астмой, был заядлым рыбаком. Он ловил рыбу повсюду: в Кандалакше ловил кумжу (мама рассказывала, как сестра Варя называла её «кумся»), в Приладожье она не водилась, поэтому тут он ловил, что было в местной воде, то есть щук, окуней, плотву, лещей и густеру, которая от леща мало чем отличалась, кроме роста. Эта рыба, вроде, просто не вырастала большой. Оставшийся мне в наследство спиннинг, который я потом всё же сменил на другой, с катушкой побольше диаметром, поскольку крутить последнюю было, соответственно, легче, я использовал по назначению, то есть выловил десяток щук уже в озере Хюмпелянярви, о котором я ещё расскажу, а потом этот спиннинг был заброшен куда-то. Да ещё багорик сохранился и достаточно долго служил, уже и после 1980 года. Наверное, он остался в маминой квартире, которую я продал в октябре 2017-го. Остались несколько одинаковых фотографий отца в военной форме, с сеткой от комаров на голове и с эти самым спиннингом, ручка которого отделана пробкой, а удилище было невероятной длины, то есть метра два с половиной (оно на фото сложено вдвое). Я потом так и не мог к этому спиннингу приноровиться и просто сделал себе удилище из молодой ёлки и накрутил пропускные кольца из проволоки, примотав их изолентой. Катушку год-другой использовал отцовскую, да. Ничего, щуки, и порой окуни, реже судаки, ловились не хуже, чем у него. Помню, что однажды отец с дедом принесли двух щук. Огромных совершенно, мне казалось, что они были больше меня в длину, то есть если бы, допустим, я лёг, вытянувшись в полный рост на стол, где они лежали.

Эти две рыбины остались в моей ребяческой памяти, как абсолютно разные – одна чёрная, а другая белая. Потом-то я сообразил, что просто одна их них лежала на кухонном столе тёмной спиной, а другая – белым брюхом. Впрочем, скорее всего, пойманы они были в сети, потому что вытащить таких рыбин на спиннинг было сложно, если не сказать, что невозможно – каждая была килограмм по десять. А может, они и забили острогой тех щучек; эту браконьерскую процедуру я тоже освоил потом, лет в десять-одиннадцать отроду. Щука, к слову сказать, всегда была рыбой, которую я умел ловить лучше всего, да и большого умения там не требовалось. Эта хищница кидалась на блесну всегда, даже когда была сыта. Сколько раз приходилось вытаскивать на спиннинг щук, у которых в желудке были свежезаглоченные, и даже не начавшие перевариваться окуни, плотвицы, и, что меня просто поражало вначале – щурята тоже. То есть получалось, что мать ела своих детей, а воспринималась щука всегда как особь женского пола.

Название «щукарь» если и было в ходу, то только в приложении к деду из «Тихого Дона» или «Поднятой целины», не помню. Правда, мы между собой могли сказать: поймал, мол, двух «щукарей», но только тогда, когда речь шла о небольших экземплярах. Большая рыбина всегда звалась щукой. Те две щуки, которые оставили такой большой след в моём детском восприятии, вполне могли быть пойманы в сеть на озере Айранне или в Хелюльском озере. А в Айранне дед ставил мерёжи. Они представляли собой такое нехитрое сооружение из железных прутьев и медной сетки с крылом, а часто и без него, просто с отверстием при входе. Не скажу, что все, но те, у кого были лодки, ставили их обычно, и проверяли раз-другой в неделю. Попадались все рыбы, которые бродили без цели по камышиным отмелям и тростниковым заводям. Всегда хватало на уху, и брат Васильева, с которым в возрасте лет 13 мне пришлось потом порыбачить в Мукачеве (Львовская область), никак не мог понять, как же рыба пойдёт в неприкормленную ловушку. Он – то прикармливал свой сачок каким-то жмыхом. Я до этого и слова-то такого не знал. Добавлю, что знаю и другое название для этого рыболовного приспособления – катиска, но так мы мерёжи никогда не называли. В нашем представлении катиска была ловушкой другой конструкции. Дизайн мереж шёл безусловно от финнов.

На этих снимках 1942 года, сделанных в родном городе после того, как финны его заняли снова, солдаты ставят ровно такие мережи, которыми сортавальцы ловили рыбу.

Другим распространенным инструмен-том рыбной ловли был сачок. О нем я хочу как раз подробно рассказать. Сачки были и у нас – у юных тункальских рыболовов. Они обычно были сделаны из деревянной палки, к которой крепилось нечто вроде мешка на другом конце – мешка, обтянутого у кого крупной сеткой, а у меня был ну из очень мелкой, через которую не пройти было не то, что мальку, но и, казалось, «инфузории туфельке». Сачок ставился в самом узком месте тункальской речки, как правило отверстием против течения, и надо было только посидеть неподвижно в течение определенного времени и подождать. Минут десять спустя рыба «шла косяком», и тогда черпалось вволю, на берег выбрасывались прыгающие серебристые плотвины и черноспинные окуньки, иногда щурята, и время от времени «подлещики» или «подъязики». Сачок тут же ставился в воду снова – вытаскивать его надо было, когда слышался стук по сетке, иногда очень частый, что значило, что рыб было, по крайней мере несколько – но нельзя было медлить, потому что, стукнувшись, рыбина разворачивалась на 180 градусов и норовила удрать взад. Но нельзя было и мешкать с выбросом рыбы на берег, потому что, если сачок не загораживал проход, стая устремлялась в верховье речки, к озеру Айранне, правда в сезон рыбаков было несколько, и если первый, (то есть тот кто приходил первым и «забивал» место), вытаскивал сачок, часть стаи попадала следующему, остальная рыба – ещё одному, но надо сказать, что больше трёх рыбаков за раз почти никогда не собиралось. Хорошо если у кого был помощник и собирал рыбу в ведро или бидон, иначе часть её допрыгивала до воды и была такова: чтобы воспрепятствовать урону, устраивали рядом с местом установки сачка, в сфере достижения его ручки, какое-нибудь ограждение из камней, но крупная рыбина, а крупной считалась рыба в сантиметров 15, могла, конечно же, выпрыгнуть и оттуда.

Однажды я ловил, как обычно, сачком, но вдруг повалил малёк – целая туча мальков окуня длиной сантиметра два, может быть. Ради забавы и отчасти потому, что сетка моего сачка, как я уже говорил, была очень мелкой, миллиметра два-три, я быстро наполнил бидончик литра в три этими микро-скопическими рыбьими ребёнками, потому что бабушка как-то упоминала, что цыплята не отказались бы попробовать запеканки из такого рыбного блюда. Естественно, варёного, ибо цыплята были ещё совсем жёлтенькие и слабожелудочные. Но мальков оказалось так много, что хватило не только сварить для цыплят, но и зажарить с яйцом людям. Как говорила баба Феня, ударяя на последнем слоге – «курЯм» и «людЯм». Конечно, возмущённый читатель, возможно захочет воскликнуть в праведном гневе, что мол, это было браконьерство. Да, так и было. Не первое в моей жизни.

В мае 2009 я приехал в Сортавала в очередной раз, как делаю это регулярно каждый год вот уже 14 лет. Река в тот сезон разлилась куда больше обычного. И… встретил «себя самого», точно в том месте, где ловил сам и с таким же точно сачком, что был у меня 40 с лишним лет назад (снимок выше). А вот как звать я его забыл спросить, или спросил и забыл. Может быть и Саша, как меня.

NATURAL BORN БРАКОНЬЕР

Я был браконьером, можно смело сказать, с младых ногтей. Моим самым первым опытом было убийство. Не пугайтесь, не людей, а щурят. С помощью проволочных сабель. У железнодорожного моста в определенное время года, весной или осенью, толпа щурят размером от пятнадцати до пятидесяти сантиметров пыталась подняться из Ладоги в Айранне и потом, очевидно, в Кармалан-ярви (Хелюльское озеро). Проход под этим мостом, и так достаточно узкий, заваливался ещё и камнями, поэтому щурятам приходилось идти практически по поверхности, и они были очень хорошо видны. Я снял эту протоку между “Персидским заливом” и заливом Леппяярви в 2016 году. Она летом этого года была практически пересохшей. По обеим сторонам этого прохода стояла толпа шпаны типа вашего покорного слуги, и рука шпаны колоть, то бишь бить импровизированной саблей из жёсткой проволоки отнюдь не уставала, в отличие от героев «Бородина». Били с азартом, часто перерубая бедных невыбившихся в крупные хищников надвое, набивали вещмешки, сумки, а кто и картофельные мешки. Но такой ход продолжался, может быть, один день весной и другой осенью, во всяком случае я принимал участие в подобной бойне один только раз. Но делать это можно было далеко не каждый год. Уровень воды в Ладожском озере, и, соответственно, в озере Айранне и речке Вакко меняется чуть ли не ежегодно. В большую воду рыба проходит туда и сюда беспрепятственно и даже, бывает, речка течёт вспять, не в Ладогу, а в Айранне и Кармаланярви (Хелюльское озеро). Но бывают годы, в частности лето 2016, что остаётся только тонкая струйка воды, по которой рыба с невероятным и необъяснимым упорством ползёт вверх почти на брюхе и, конечно, становится лёгкой добычей таких разбойников, какими мы были в детстве.

Об озере стоит сказать особо. Связанное речками и каналом «Гитлера» с другими озёрами округи – Хелюльским (Кармаланярви) и тем же Хюмпелянярви (Волковским или Волховским в обиходе), это озеро служило в течение всех после-военных лет приёмником жизне-отходов всего не очень то и маленького железнодорожного посёлка.

Годами текло всё, что вырабатывает тело человеческое с его естествен-ными отправлениями вкупе с другими стоками, огородами и прочим, (промышленности никогда в округе не было, если исключить локомотивное депо) в это озеро, оно постепенно заболачивалось, зарастало камышами и, казалось бы, должно было превратиться в сточную яму, но этого не произошло. Когда-то, может быть, и в начале 1980-х, начали строить очистные сооружения для посёлка. Денег и сил хватило лишь на возведение бетонного кольца, которое так и стоит и стоять будет ещё век, так и не очистив ни капли сточных вод. Надо отметить, локомотивное депо, очень вредный загрязнитель, ибо спускал в это озеро, правда порциями, мазут, почил в бозе и больше природу не загрязняет. Когда ещё загрязнял, я даже делал вместе с Борисом Вайсманом, инспектором Северо-Ладожской инспекции рыбоохраны цветные слайды этой «чёрной речки» для показа по Карельскому ТВ в программе «Телестружка». Но это – из более поздней жизни. Так вот к чему я это веду? Не к тому, что загрязнять водоёмы позволительно, отнюдь, но и к тому, что природа есть колоссальная самовосстанавливающаяся машина. Да и то сказать, в этом озере, по весне всё же служившем перевалочным пунктом для рыбы, заходившей с Ладоги, всегда водились местные обитатели, жившие там десятилетиями, то есть жирные караси. Зажаренные в муке или сухарях, они были настоящим деликатесом, хотя «городские» и считали дурным тоном их есть. Я так не считал. И бабушка тоже.

ЛОВЛЯ РЫБЫ НА ЛАДОГЕ

Рыбачить на Ладогу, собственно, я выбирался в период детства лишь пару раз, с Ткачуками. Там, конечно, любая рыба была крупнее, если уж ловился окунь, то он был величиной со среднюю тарелку. Но Ладогу я тогда не любил, там всегда была сильная волна и холодно от ветра. В отличие от Волковского озера, где мне был знаком каждый камень и всякая загубина, где я знал, какая рыба и в каком месте водится, знал все луды и отмели с глубинами. Ткачуки, дядя Ваня и его сын Андрей, были друзьями нашей семьи. Мама подружилась с женой дяди Вани ещё в 1940-х годах.

На моём снимке, сделанном на дне рождения мамы дядя Ваня и тётя Паня справа. В центре другая подруга мамы – Тася. Она жила в одном доме с Ткачуками на ул. Советских космо-навтов. Дом сохранился и поныне. Сын тёти Пани и дяди Вани Андрей потом, в перестройку съездил даже пожить в Финляндии, у него жена, наверное, имела какие-то финские корни, но вернулся и стал работать в городе. Вроде он был на год младше меня.

В 2013 году он ещё был директором сортавальского отделения «Петербургтеплоэнерго», потом упоминался в этом же качестве в 2015. Позже ничего о нём в соцсетях и вообще в Интернете мне не удалось найти, правда искал я недолго совсем.

Апдейт от второй половины сентября 2024 года. На сайте сортавальского музея я нашёл фотографии Ивана Ткачука. Ту, что вы видите слева плюс несколько в военной форме. Их опубликовала Юлия Ткачук и у меня сразу же возникла мысль, что она внучка Ивана. Там же была ссылка на её профиль в вконтакте и я ей написал с просьбой сообщить, жив ли здоров ли Андрей. Она мгновенно откликнулась и сообщила, что он её отец, но не биологический. Он и мама Юлии поженились, когда ей было 4 года, но она всю жизнь считает его родным.

Дальше она рассказала, что Андрей жив и более-менее здоров, меня отлично помнит и передает привет. Приятно было читать её слова о том, что... Хотя, приведу просто фрагмент нашей переписки: "Я хорошо помню Вашу маму и тетю Тасю. Мы ходили к ним в гости (и они к нам). С т. Томой Соколовой периодически видимся в городе, как и с Олей. Папа на пенсии, работает. У него диабет с осложнениями на ноги, пока справляемся. Живем все вместе. Четыре года назад родители взяли в семью двоих мальчишек, сирот, тогда им было 10, сейчас почти 15. Папа после возвращения из Финляндии пришел работать обратно в Тепловые сети, тогда был начальником участка. В 2010 г. его назначили директором Приладожского филиала тепловых сетей. Проработал там до 2015, затем вынудили уйти. Работал зам. директора по технической части физкультурно-оздоровительного комплекса, который построили у нас в городе (на выезде в сторону Петрозаводска), год назад ушел обратно в Тепловые. Сейчас работает мастером, на легкой работе, для души. 13 октября 2024, в день 10-летия смерти мамы, я больше часа говорил по Вотсапу с Томой. Она сказала, что Андрей больше не работает.

Тогда же, когда мы ездили на лодке на Ладогу ловить рыбу помню, больше всего меня удивили их удочки. Они были длинными, складными, метра в два или больше, с катушками и большим поплавком. На лодке они становились на якоре на луде, то есть скале, скрытой под водой на метр-другой, и кидали этот большой поплавок с крючком и грузилом на метров пять-десять от лодки. Клевали крупные подлещики и приличные окуни. Мы даже ночевали на острове, а на соседнем, через фьорд, он у местных назывался “шхера”, чья-то собака лаяла на своё эхо всю ночь. Кто-то даже кричал хозяину, чтобы заткнул её, потому что рыбаков там было рассыпано с десяток по островам, и спать она не давала никому.

Другой раз ездили с семьей Байбородовых, мамой и папой Тани, о которой пойдёт речь ниже и Славой Пичугиным. Не помню был ли Валера с Ольгой, но это должно было происходить уже когда я учился в ВУЗе, и, очевидно, на меня имелись виды как на потенциального жениха Таньки Байбородовой. Помню, что пили водку, очень мало, может и одну бутылку на всех, и ели вкусную уху из окуней. Но про рыбалку буду говорить не раз ещё.

Ну и, естественно, я выпускаю из воспоминаний о детстве и отрочестве мои поездки по Ладоге с Борисом Вайсманом. Это относится к периоду моей работы на Карельском ТВ.

ПАПА УМЕР

Запомнился ещё и сам момент сообщения о смерти папы.

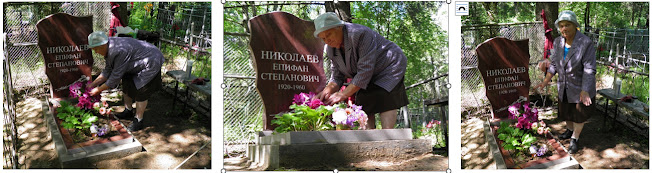

На одной из фотографий (слева направо) видна едва ли не вся семья Смирновых – Николаевых: Алексей Ананьевич – дедушка и муж Федосьи, потом сама «баба Феня», третья слева – моя мама, я – на руках у тёти Фани, муж которой – Осип – рядом с ней, тётя Мира, потом – другая тётя, имени которой я не помню, и, мне кажется, последняя на снимке – тётя Паня Ткачук, но я могу и ошибаться. Сестра Варя – в платье c воротником, склонив голову, смотрит на папу. Его хоронили мартовским хмурым днём. На открытом грузовике, кузов которого был устлан еловым лапником, везли медленно, чтобы успевали шедшие за гробом, через весь город, от Тункала через железнодорожный переезд по улице Ленина, потом по улице Карельской, потом поворот налево у «дома офицеров», мимо военкомата, «девятки», братской могилы, тогда ещё не было новых районов с улицей Бондарева, так что похоже улица Карельская могла у кладбища и заканчиваться. Это потом уже назовут эту часть Карельской улицей Бондарева, в честь генерала ВОВ, чем он знаменит, никто, вестимо, не знал. Километра два-три, может быть, и был весь скорбный маршрут. Я сидел в кузове; в кабине рядом с шофёром, надо полагать, сидела мама. Сначала сделали в изголовье красную тумбочку со звездой вверху в виде шпиля, потом, не знаю уж когда, сварили из металла тумбу, которую красили много раз, вместе с оградкой, сваренной тогда же, серебристой краской. Краску растворяли в какой-то олифе, она всё время отставала.

2010 год. Мы с мамой на могиле папы. | В 2012 году сделали цветник, а памятник увезли в Кааламо, чтобы выбить надписи |

Мама пережила отца на 54 года и каждый год ходила на могилку несколько раз в году, на Троицу, ещё когда-то, потом, когда с 2004 года я стал приезжать ежегодно, а в 2005 году прилетел аж два раза, во второй раз просить Светиной руки, мы с мамой ходили на могилу к папе вместе, чтобы принести «песочку», покрасить оградку, сменить цветы и т.д. Потом оградку перекрасили из серебристого цвета в чёрный, что было решением неудачным, краска тоже не держалась и лупилась. В 2010 году, между прочим, снимок сделан в октябре, но бывают такие погоды в Карелии, когда несколько дней очень тепло, и можно быть в майке там, где не дует ветер, я поставил аппарат на оградку соседской могилы, молодого парня, Лакомского, убитого в начале 2000-х годов собутыльниками, включил автоспуск и сделал это фото. На заднем плане фотографии слева виден этот «памятник» с фотографией, который простоял, может с начала 1970-х по 2012 год, когда я поставил настоящий хороший монумент из малинового кварцита. Заказ его составил, как всегда, дело бывает в России, целое приключение, пришлось подгонять, переплачивать и т. д. Но за три недели, что я был там, его всё-таки сделали где-то на заводе в Кааламо. Эту мастерскую я нашёл уже не помню по чьему совету. Может быть Валера Пискунов подсказал. Она располагалась неподалёку от дома, где живёт теперь моя тётя Тома. От здания “Карелэнерго” повернуть направо по направлению к ресторану и гостинице “Пиипун пиха” и по правую руку метров через 200 будет та мастерская. Которой, скорее всего, там больше нет. Разорилась.

============

ВОЗВРАЩЕНИЕ К МЛАДЫМ НОГТЯМ

И вот снова возвращаясь к младым, пожалуй, трёхлетним, ногтям, к той эпохе, из которой эта фотография.Первые стихи я запомнил за кем-то, кто их мне читал, может быть, это и был отец, может быть Варя, моя старшая и единственная сестра, заядлая книгочея и отличница. Помню и сейчас, спустя полвека, что читал полностью Лермонтовское: «Гарун бежал быстрее лани, быстрей, чем заяц от орла», что было совершенно понятно и давало чёткую конкретную картинку. С самим гаруном было посложнее: что это был за фрукт, я так и не уяснил, да и сейчас не знаю и знать не стремлюсь. Для смеха набрал эту строку в Гугле и понял, что да, скорее всего запомнено это могло быть даже и из чьего-то пересказа, потому что я точно помню, что в моём исполнении текла «священная» кровь, а не «черкесская» как у Михаила Юрьевича в оригинале. Не мог же я сам сделать эту подмену. Ещё были проблемы с пониманием слова «сакля», но из контекста явствовало, что это был вид жилища. «Песнь о вещем Олеге» тоже входила в мой чтенческий репертуар, как и о стихи о коте, который всё ходил по цепи кругом в загадочном Лукоморье. 22 июля 2006, моя жена Света сказала по телефону, что она воспринимала это пушкинское географическое понятие как некое «Мухоморье». Ну а в тексте стихотворения о Лукоморье в тупик ставили прежде всего две вещи: что именно делал Кащей, если кто не помнит, он там «чах над златом», и вот этот процесс «зачахивания, учахивания», от которого никак нельзя ведь образовать существительное, был не до конца прояснён, а ещё был вопрос, чем пахла Русь, так как в стихах утверждалось, что “там русский дух, там Русью пахнет», что. Но все эти недоразумения ведь не мешали громко и с чувством читать произведения, стоя на табуретке в тех самых шароварах и ботиночках, что на снимке выше – других у меня не было на смену. Читать аудитории, состоявшей иногда, кроме обычных завсегдатаев моих поэтических читок, то есть домашних, из приезжих из Ленинграда гостей, то бишь из трёх тёток, сестёр отца, Фани, Миры и Вали [1]. Валя, кстати, последняя из оставшихся в живых сестёр. (В 2016 году, когда редактирую эти воспоминания, не поручусь уже, что она жива).

На один из моих детских дней рождений – на пятый ли, на шестой ли, мне подарили такой настольный «биллиард», длиной сантиметров в пятьдесят, овальный в верхней части, прямоугольный в нижней. Металлические шарики нужно было посылать, с помощью маленького кия, к лункам, окружённым изображениями разных грибов. Надо заметить, что существовали уже и в то время настольные биллиарды с пружинным выбрасыванием шарика, но здесь, в моей версии, ты мог сам регулировать силу удара по шарику, и посылать его к вожделенному грибу, ранжировавшемуся по шкале от 3 до 10, кажется. Боровик, стоивший 10 очков, был в середине, то есть попасть в него было чрезвычайно трудно, но возможно при сноровке и с опытом. Подосиновик стоил 9 очков, подберёзовик – 8 и так далее. Я вначале нашёл в сети только плохую картинку этой игры, где было не различить, какой гриб на сколько очков тянул, а потом нашёл две картинки получше. Могу гарантировать, что это именно тот биллиард, что был у меня. Сейчас он продаётся на одном из каких-то сайтов, ностальгирующих по СССР. И, когда некоторое время после покупки этой замечательной игры я был приглашён на день рождения к Люде Богомоловой, моей ровеснице, и моей первой любви, бабушка предложила взять с собой биллиард. Что и было сделано. Так с биллиардом под мышкой, в белой (нейлоновой!) рубашке, и может быть, даже новых сандалиях, был я отряжён на первый в моей жизни юбилей, и он же рандеву. Из юбилея запомнилось экзотическое блюдо, которым нас угостили родители Люды – варенье из розовых лепестков. Эти розы росли, надо сказать, в их микроскопическом огороде, где мы и пили чай под розовыми кустами и играли в мой биллиард. Вполне идиллическая картинка, которая отложилась навсегда.

Воспоминания, как и пути господни, work in a mysterious way. Их написание похоже на пешее путешествие по пересечённой местности, где тебе встречается и дремучий лес, и заросшее репейником и чертополохом поле, и даже пустыня, по которой катится перекати-поле. И ты не можешь ожидать, в какой момент и почему к тебе прицепится вдруг репейник твоей прошлой жизни, или сядет на плечо высохшая веточка озарения, и ты воскликнешь: «Вспомнил!» Или, бывает, лазишь по сети, а там кто-то из ровесников завёл разговор о диафильмах. Почему это должны быть ровесники? Да потому что те, чьё детство выпало на 1980-е, а не 1960-е, как моё, уже и не знали, что это такое. Просветим их. Диафильмы показывали на приборах, называемых диаскопами, и выглядели вот так.

Был у майора Деева

Товарищ — майор Петров,

Дружили ещё с гражданской,

Ещё с двадцатых годов.

Вместе рубали белых

Шашками на скаку,

Вместе потом служили

В артиллерийском полку.

И никогда не догадаетесь почему я их запомнил. А потому, что в память въелась абсурдная для детского представления картина. Было мне тогда годика четыре максимум, читать-то я научился, как уже говорил, года в три. Ведь, думалось мне, это страшно неудобно, рубать белые грибы шашками, да ещё и на скаку! Кстати, два слова «ещё» почти подряд – свидетельства огромного таланта стихоплёта. Там ещё, помню, было что-то про то, что ничто нас в жизни не может вышибить из седла. Остальное стёрлось навсегда.

[1] Может показаться, что сёстры отца имели еврейское происхождение, судя по именам двоих – Миры и Фани (Фаины), что на самом деле было совершенно не так – просто отец назвал сестёр так, порывшись в святках или в чём они там рылись в то время. Не знаю, к счастью ли или нет, но еврейских корней в нашем геральдическом дереве нет совсем. Ни корешка, ни вершка.

[2] Теперь-то понятно, что для рифмы, не скажешь же, «кладбищенская», разрушится весь ритм стиха, а синонимов больше и нет, пожалуй.

МОЙ ДЕД СМИРНОВ АЛЕКСЕЙ АНАНЬЕВИЧ

Я не знаю, где сделан этот снимок бабушки и дедушки, может быть ещё в Псковской области. Его прислала моя московская кузина Людмила (Мила, Милка) и он был очень помят, весь в трещинах, я привёл его в Фотошопе в божеский вид, обрезав людей, которых я не знаю. Мама, конечно, всех знала и даже называла имена, но для нашего повествования они не очень, думаю, нужны. Деда со стороны матери (деда со стороны отца репрессировали как кулака, и он бесследно сгинул в Сибири), Смирнова Алексея Ананьевича, я помню, пожалуй, получше, чем отца. Ничего удивительного в этом нет, потому что прожил он на пять лет дольше отца и, следовательно, со мной общался побольше.

На фотографии он со своей женой, моей бабушкой, Федосьей Никитичной Смирновой. Работал дед железнодорожным кондуктором, сопровождал поезда, и поэтому зимой для работы ему выдавался, раз года в два, если не в четыре, длинный, почти до пят, овчинный тулуп. По-моему, даже и два тулупа у него было: чёрный, который он надевал редко, и белый, скорее даже жёлтый, ставший потом грязно-жёлтым, который он носил на работу. На ногах, прямо спереди на голени, у деда были язвы, вернее круглые дырки прямо в кости: говорят, что так они с братьями «косили» от первой мировой, впрыскивали то ли керосин, то ли ещё какое вещество, выедавшее такие язвы. Ну да, если такой ценой была выиграна жизнь, кто же за это осудит деда? Тем более что война была уж явно не «отечественной», а во всех отношениях «империалистической». Помню, мазал он эти язвы какой-то ужасно вонючей мазью.

Дед вообще был чрезвычайно добрым малым, и я его очень любил. Как было не любить человека, который носил меня, взгромоздив на шею, кататься на коньках «снегурочках», это такие стальные лезвия, загибавшиеся спереди кверху и имевшие три зазубрины на лезвиях спереди, и закреплявшиеся на валенках верёвками и палочками. Дед пёр меня на маленькое заболоченное озеро, да, собственно, скорее это было болото, которое сам он предварительно и расчищал. Каток, таким образом, представлял собой пространство метра три на четыре, или пять на десять в зависимости от степени заснеженности. Так вот, на коньках я и научился кататься самостийно или с чьей-то помощью не помню уже, кто впервые поставил меня на коньки, если не тот же дед, годам к четырём примерно.

На снимке мой дедушка с дочерью Томой в фотоателье г. Сортавала. Когда дед напивался, что случалось с регулярностью примерно раза два в месяц (с получки и аванса, не считая праздников – эта традиция была незыблемой у 95% мужского населения Сортавалы и всей России, надо полагать), он ругался матом, и именно тогда, мне кажется, я начал глубокое освоение матерного тезауруса. Довольно часто, к месту, а чаще всего не к месту, ибо куда же такое приспособить, дед любил приговаривать «соцкий, стрюцкий и десяцкий, двое понятых. Меня взяли под руки и боле никаких». Этимология, и тем паче историография всех этих персонажей мне были совершенно непонятны, но почему-то смешны.

Если с соцким и десятским в принципе, было понятно, и такие слова есть в русском языке, то стрюцкий, скорее всего, был, я думал вначале, его собственным изобретением. Оказалось, что так называли, в Питере и окрестностях, во времена Достоевского, мелких чиновников типа подъячего. Этимология, возможно, происходила от слова “строка, строчить”.

Когда в тункальских дворах начинались всякие увлечения типа настольного тенниса или хоккея, дед сам изготавливал для меня и ракетку и клюшку. Я капризничал – у ракетки мне не нравилась, допустим, ручка, да и вся её форма, похожая, как мне казалось, на разделочную доску – откуда деду было знать тонкости ракеткоизготовления этого китайского, вроде, вида спорта. У клюшки мне не нравилась «ножка»; дед безропотно выпиливал лобзиком новую ракетку из фанеры или улучшал изгиб клюшки.

Отчётливо помню, как несколько раз с интересом наблюдал за тем, как дед рубит головы курам и один, по-моему, раз он рубил голову петуху. Куры недолго дёргались после казни и быстро затихали, а вот петух жил удивительно долго. Уже в конце марта 2006 я посмотрел французский фильм «Спрятанный». Переведём его так, просто калькой с оригинального «Caché». В этом

«Плохой», в моём преломлении, поступок по отношению ко мне дед совершил только однажды.

Он отобрал и спрятал навсегда большое, с чайное блюдце, увеличительное стекло, которым я очень ловко приспособился зажигать бумагу, и однажды устроил форменный пожар травы на Тункальской горе.

Вот тут примерно, на этой фотографии.

Это по правую руку и чуть сзади от того дерева, где висели “гигантские шаги”, о которых говорилось выше. Никогда до этой экспроприации (само собой я считал стекло своей собственностью), я не плакал так сильно и так долго, как в тот раз. Увеличительное стекло было моим главным сокровищем и, по сути, единственным.

Ну а потом, было ровно через пять лет после смерти отца, так же, как и в тот раз, когда папа умер, только мне было уже 10 лет, и я понимал уже куда больше, пришли заплаканные мама и бабушка, дядя Саша, мамин и Томин брат, который приехал из Калининграда, и я хорошо помню его слова, обращённые к нам с Варей: «Дедушка умер, друзья». Рак желудка свёл деда в могилу за пару месяцев. Дед всегда мало обращал внимания на собственное здоровье, и когда появились первые признаки болезни, знакомая врач предлагала ему операцию. Он не согласился на неё. В мае 2006 мы с мамой и со Светой были на его могиле – он похоронен на «старом» кладбище, которое в черте города в сторону Хелюля. Недалеко от отца лежит, там всё недалеко, кладбище очень маленькое. Красили оградку могилы под пронизывающим ветром, и у меня на бордовой лёгкой куртке остались тогда чёрные пятнышки, которые мне были ностальгически милы как связь с тем незабываемым временем, пока я ту куртку не выбросил в 2015 году или около того. Но тогда я не сделал никакой фотографии, а позже, в 2013 году, исправился и запечатлел маму на могиле своего отца и моего дедушки. Это было в июне, мы пошли к нему, поправив папину могилу, я принес «песочка» в двух сумках. Песочек надо было воровать сбоку от кладбища, через канаву проникать на территорию какого-то мероприятия и идти за ним довольно далеко.

Мама ухаживает за могилой своего отца в 2013 году

| Новый памятник моему деду |

ПОЧЕМУ ДЕД ОКАЗАЛСЯ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ

Но рассказ про деда был бы неполным без истории его переезда из Псковской области в Петрозаводск. А ведь очень важно почему он там оказался, в результате чего и получилось моё рождение в бывшем финском городе Сортавала. Мама рассказывала, как начиная с 1930 года, деда стали вербовать в колхоз. Поскольку он был грамотный и даже «знал дроби» и обладал красивым почерком, его сначала назначают писарем в сельсовет, а потом делают председателем колхоза в деревне Плаксино, в семи километрах от того села, где они тогда жили, и откуда родом была его жена, моя бабушка Феня. Предвосхитив мой вопрос о том, не мог ли он тогда отказаться, мама сказала:

«Отказаться он не мог, за отказ тоже бы… А у папы было, значит, чего, за эти годы они даже жеребца завели, а это уже что теперешняя «Волга». Ну и всю упряжь эту, линейку, что называется, ездить, он так и не поездил на ней, и семью не повозил. Всё это забирают в колхоз. Уже было заведено три коровы, жеребец, кобыла белая и сколько-то овец. Забрали всё. И дом стоит пустой. И мы переезжаем к бабушке Настеньке, вот этой. Переезжаем в Плаксино в деревню, где мама (баба Феня) родилась. У бабушки дом большой, уже там никого нет, одна Надька только, ещё девчонка. Лёля, тётя Лёля такая, значит, уехала в Питер, там она служанкой у кого-то работала, тетя Маня замуж вышла. Ну, приехали, живём, долго ли коротко. Мама смотрела, как на лошадях, кто их жалел? Везут на нашей белой лошади, вся спина в крови, и бьют палками. Сердце кровью у матери обливалось. Но это же, считай, зажиточная семья наша, выходит, раз жеребец был. И вот на святки на этом жеребце поехали ухари кататься».

Мама не уточнила, кто были те «ухари». Надо полагать, Плаксинская молодёжь. Дело кончилось тем, что жеребца с санями вместе утопили в проруби. Мама продолжает:

«Значит, соответственно, кулак виноват, Смирнов Алексей Ананьич. Ныне председатель колхоза – отвечай за всё. Приезжает с Великих Лук с наганом энкавэдэшник. И вот этот с наганом, молодой, посмотрел, что трое ребят, и говорит: «Провожай-ка ты, молодуха, сегодня же ночью, своего супруга в Великие Луки, а оттуда может в Петро-заводск (снимок города в 1930-е годы), сейчас многие едут. А если не поедет, через двое суток кто-то ещё приедет, засудят, дадут лет 10, и – в Сибирь». В общем, положили маминому папе в котомку «картофелин пару в узелок, хлебца», и направился он в Петрозаводск.

Моё отступление: Тем и спас себя, да и семью, наверное, тоже. Хотя как-нибудь перебились бы, наверное, на селе, но я бы уже появился точно не в Карелии, а в Псковской области и, соответственно, был бы уже не совсем я… И какая же бабушка совестливая была! Беспокоилась о судьбе «энкавэдэшника». Спрашивала его: «А как же ты, что тебе будет?» – «А ничего, сбежал, да и всё, скажу!». Когда дед обустроился в Петрозаводске с помощью какого-то «дяди Тараса», он нашёл работу в совхозе, теперешнем имени Зайцева, бухгалтером. Как мама говорила: «или кем-там таким, что не на поле работал».

Дальше случается такой трагикомический эпизод. Мама, как всегда, со смехом, повествует: «Вдруг приезжает одна баба с Петрозаводска и говорит: «Феня, твой Алексей бабу завёл!» Давай, говорит, забирай одного или двух ребят и поезжай. Мама, конечно, взяла Лёлю и Саню. А меня как бабушка Настенька любила больше всех, так меня и оставили, бедняжку. До сих пор помню, зачем оставляли лет 6 или 5 ребёнка? Мама приезжает. А где жили то? На Грибоедова бараки были. Жили на чердаке, ну, там топится печка, каморки отделены были одеялами. Мама, значит, заявляется с двумя детьми, а наш там с молодой бабой. Уже занята у них там комната. Ну, батя обрадовался: “Ой, мои родненькие, приехали, всё”! Мама говорила: «Я не могла сопротивляться или там, морду бить. А он той молодой: «уходи-уходи». Я же, говорит, мужик, я же молодой, ну в общем, не знаю, как там у них было объяснение, но мама говорит: «У меня никакой ревности не было – такое время, уж раз мы уже удрали от тюрьмы, лучше спасать надо свою жизнь».

В 1934 году Алексей Ананьевич Смирнов «идёт по какому-то там блату на железную дорогу. Младшим кондуктором». По словам мамы, тут и начинается «хорошая жизнь». Ему дают квартиру номер 18 на Первомайском шоссе дом 24. По рассказу мамы, «работал он сначала младшим, это сейчас автосцепки, а тогда надо было крутить: в последнем вагоне был тамбур, там горел фонарь, за ним тоже надо было следить, а работал он от кондукторского резерва – это отдельная совершенно организация. Потом стал кондуктором, но не помню был ли главным, был, наверное, может в 1940 году и назначили».

Но хорошая жизнь могла бы быть ещё лучше, если бы не эпизод, совершенно искромётный по глупости со стороны деда. Мама так и говорит: «А жильё – дуракам закон не писан. Дают ему трёхкомнатную квартиру, одна такая хорошая комната, длинненькая, а наша большая, 24 метра и ещё комната, тогда ж делали не такие клетушки. Кухня, туалет, ну ванны, конечно, не было. Вот ему дают, ордер выписали, а он со слезами: «Зачем нам такая площадь?» Вот, нам хватит, у меня трое ребят и двое козлов, на которых спят – козлы и доски. А уже в сорок первом году поняли, когда война-то началась, что же сделали? Девка (тётя Лёля) 10-й класс кончала, и все в одной комнате: отец с матерью молодые, мы с Лёлькой тут спим на кровати. Сашка… Он так и не мог объяснить, как это получилось, а уже оттоманку купили, Сашка на оттоманке и стол посредине и цветы мама любила. Одна комната, а семья-то пятеро! Печка ещё тут. Тогда ж не было там парового. Вот так и прожили, считай 1941 год, в августе месяце уже приходят… уже война, уже бомбили Петрозаводск. Да раза два там бомбили-то, что это за бомбёжки, в основном зажигалки бросали. Ну, значит, что ж, маму эвакуировали, а батьку надо на фронт, вот тут, наверное, он ещё вколол, чтоб на фронт-то не попасть.

Как я уже писал, дед колол шприцем что-то типа керосина, чтобы не идти на первую мировую, у него были язвы от этого на ногах, в виде круглых дырок в кости голени. Когда я дал маме почитать переплетённые мной страницы расшифровок её воспоминаний, то она попросила, чтобы я убрал упоминание про дедово членовредительство. Боялась, наверное, что опубликую – про Интернет она уже знала. Я, конечно, пообещал, что уберу, чтобы её успокоить…

Дополню последний по времени эпизод с дедом. В октябре 2011 года мы встретились в Сортавале с сестрой Варей третий (первые два 2004, и 2005 на моём юбилее), и последний раз. Ей остаётся жить почти четыре года, она полна сил и жизнерадостна. Мы сидим на кухне и попиваем водочку. Мама рассказывает: «Мама, Лёля, я и Саша (На снимке она, её старшая сестра и младший брат). Нас эвакуировали 23 августа, а папа был кондуктором ещё не главным, а старшим, и его, значит, ни в коем случае с нами нельзя, дети-то совершеннолетние считаются. И где-то 14 сентября (1941 года) уже финны-немцы наступают на Петрозаводск». На другом снимке моя мама со своей сестрой.

Тогда я не спросил, да и не так это важно, по сути дела. Мама продолжает: «Им очень хотелось посмотреть, Саша ещё не работал, я уже работала, ну, в общем поехали они в Мудьюгу. Ну и там, значит, приехала женщина, которая осталась, у неё детей не было, и она осталась тут, как раз в этом доме. Участвовала в этих пьянках. Где, говорит, твой Алексей был и там, два кондуктора или три…

Варя заливается громким смехом при этих словах.

А у нас была гитара, сосед Яша…

Сестра чуть ли не совсем под столом от смеха.

Мама: Смейтесь-смейтесь!

Я говорю: «Представил живо, как три кондуктора» …

Мама: точно! А куда коза? А козу звали Люська. Белая борода, а сама чёрная. Красивая коза!

Варя ещё пуще заливается смехом:

Мама: да ты не смейся так, не поймёшь всего! Ну, это, куда Люську девать? А папа, главное, матюгом: «А, сейчас, нахуй, зарежем!»

Я: так это он уже отправил семью?

Мама: ну, конечно! Мы уже бедствуем там, в Архангельской области. Мылись там, по-чёрному баня, нас специально, хозяева… ну вот вам такая баня. Они натопили, мы намылись, хорошо. А домой как черти пришли: баня-то по-чёрному, представляете? Намылись… Но мама, царство небесное, она никогда не ругалась. Сказала только: «Прости нас, господи, за что ты нас наказал?» Как-то нас перемыла всех, уложила, ладно. Бог с ним, но это уже другое.

Вот эта баба и рассказывает: «В вашей комнате пьянки эти были. А гитара, этот сосед Яша, у него ноги плохо ходили, но он хороший художник был и музыкант. И он там рисовал сердечко, такое помню. А мама ещё: «А может не наша гитара?»

«Как же, там сердечко было, твоя дочка-то (скорее всего Лёля) играла немножко!» То есть он, значит, на гитаре наяривает, и вот мясо жарится. А она зашла, и говорит: «О, какие вы богатые!» А ей: «давай-давай… мы только что козу зарезали!» Вот так. И вот эту козу на закусь пустили. А наш уже лежит в углу. Наш, он ведь не знал нормы. Хороший человек, но нормы не знал. Нормы не знал.

Я написал, что время действия этого события установить сейчас невозможно совсем. Но, как выяснилось в разговоре с моей тёткой Тамарой 13 октября 2024 по Вотсапу, сомнительно и вообще само событие. Прежде всего непонятно, как это могло быть "уже после войны". Значит дед уже вернулся в Петрозаводск, а все остальные были ещё в эвакуации? Зачем Феня едет в Мудьюгу? Потом, баба говорит, что пьянки были "в вашей комнате". Комната могла быть только в Петрозаводске. Но моя калининградская кузина пишет, что отец вспоминал про одну из трёх коз, Люську, которую как бы "взяли с собой". Козу в эмиграцию? Весьма маловероятно. Короче, история тёмная, но не могла же такое мама придумать? А, главное, зачем?

МОЯ БАБУШКА ФЕНЯ

Полное её имя было Федосья Никитична. Не помню, когда сделал я сам этот портрет, незадолго до её смерти, надо полагать. Когда я говорю «незадолго» то это значит года три-четыре, потому что она так и не была, на моей памяти, прикованной к постели. На долю мамы и Томы, последней в первую очередь, выпало ухаживать за ней в последние недели или месяцы, когда она всё же слегла. А умерла она в очень морозную зиму 18 января 1985 года. Но вот такой, как на заглавной фотографии раздела она была в моей памяти и жизни всё время, что я её помню.

Наверное, никогда не видел я её без платка, и очень редко можно было наблюдать бабу Феню без шерстяной кофты, застёгивавшейся на большие коричневые или чёрные пуговицы. Мне даже запомнилось, что кофта всё время была одна и та же. Вот здесь, например, на редчайшей фотографии вместе с Аней у дверей дома на Спортивной 5 (ничего ровным счётом не было «спортивного» на этой улице, потому что название такое эта улица получила от балды, задолго до того, как ниже её запланировали построить стадион и строили лет 25).

Что я помню о бабушке? Во-первых, бесконечно больше, чем о папе и дедушке, потому что рядом с ней прошли мои детские годы. Да и подростковые, впрочем, так или иначе, тоже соприкасались с нею.

Она всегда держала кур в сарае, и яйца в нашей большой семье были всегда не покупные – да и курятина тоже. Был ещё период, когда она держала уток – это было удивительнейшее мероприятие. Что было удивительного в нём? Да то, что эти выросшие в домашней неволе утки жили как бы в гармонии с природой: подумать только, вместе с мамой-уткой весь выводок выходил на речку плавать! Они плескались и плавали там, такие жёлтенькие в отличие от чёрненьких и сереньких диких утят, которые, впрочем, занимались теми же телодвижениями неподалёку: бабушка – откуда и бралась энергия и силы за всем этим выводком наблюдать, их пасла денно, ибо местное хулиганье, известное дело, норовило камнями побить и тех и других. Баба Феня отгоняла пацанов с криками не помню уж точно какими, но должно быть говорившими о том, что это «свои» и в них камнями, мол, «низзя».

Мол, пуляйте в диких, с них спросу нет. Когда дело шло к возвращению домой, и малые ребята - утята ни за что не хотели ворочаться «в лоно», бабушка sans autre forme de procès вылавливала маму из тункальской речки и несла домой, а малыши беспрекословно следовали «утьком». Может и было это один сезон всего, а вот надо же, врезалось в память на всю жизнь!

Баба Феня была изначально неграмотной и выучилась читать уже в зрелом возрасте, что называется «по складам», и читала всё, вплоть до классических романов. Никогда на моей памяти она нигде не работала, (муж был, напоминаю, железнодорожным кондуктором, то есть персоной солидной – вспомните Безенчуковскую табель о рангах из «12 стульев» Ильфа и Петрова), но при всём при том умудрялась экономить не хуже какой-нибудь дщери Сиона, в своём локальном масштабе, разумеется. Вся округа при этом знала, что у неё можно занять «до получки» или «до аванса» – на пропитие души в большинстве случаев, знамо дело. Не знаю, возвращали ли заимобравшие долги всегда и в срок, но думаю, что да, потому что «кредитные истории» соседей-пьянчужек отслеживались ею безукоризненно, и все знали, что лучше отдать вовремя или, если никак не можешь к сроку, извиниться и сказать, когда именно вернёшь долг, чем потерять доверие и, ergo, кредит, что есть то же самое, только по-иностранному.

Ещё баба Феня слушала, с такой же регулярностью как какой-нибудь англичанин читает свою газету, «последние известия» по радиоточке и верила всему, что там говорилось. Она искренне переживала за угнетение негров в Америке и их же болезных где-нибудь в Южной Африке, всегда одобряла действия Советского Правительства и ходила голосовать за «кандидатов нерушимого блока коммунистов и беспартийных» в агитпункт, располагавшийся в соседнем посёлке, в «Санатории». Она произносила это слова как “синатория”. Посёлок назывался так потому, что там, в бывшем финском доме, а других в Сортавала в то время и не было, был организован костно-туберкулёзный детский санаторий (фото). Пару-тройку раз ходил и я с ней на выборы – опускал в красную урну «бюллютень». Агитпункт, впрочем, находился не в самом санатории, а чуть подальше по направлению к “суконке”, городскому пряжу на Хелюльском озере и бывшей суконной фабрике, ещё работавшей в таком качестве в период моего хождения в начальную школу. Нас водили туда на экскурсию. Я хорошо помню, что учительница, водившая экскурсию, сказала тогда, что первоначально в здании “суконки”, то есть при финнах, был крематорий. Но это вряд ли соответствовало действительности и упоминания о таком предназначении здания нет ни в одном источнике. С большой, практически со стопроцентной вероятностью тут была лютеранская церковь. Один из пасторов её тут же и похоронен.

Фига с два – не так она была проста: только по окончании работы и только в таком размере – ну да и правду сказать, работало там человека три в лучшем случае. Но ведь ремонт продолжался несколько месяцев! Дало ли такое поощрение свои плоды в отношении добротности ремонта – я не знаю, но, думаю, что да, польза от этого была.

Во всяком случае полы пересыпались и перекладывались добротно, судя по всему, как и сравнительно добросовестно делались другие работы. Покрасили, правда, дом снаружи в какую-то жухлую светлую полу-акварельную краску типа охры, которая и сошла под дождями на нет очень скоро. Фото – с внучкой Олей, снимок сортавальского фотоателье с датой.

На скалке, смежной с домом, был сооружён ещё и «финном» настоящий огород-сад, где кусты смородины, находившиеся за высоким сплошным забором, сделанным, надо полагать Алексеем Ананьичем, давали обильный урожай чёрной, белой и красной смородины, не переводившейся в сезон вообще, и которую тёрли с сахаром, и делали из неё варенье; из Москвы были привезены черенки домашней малины. Ещё были грядки с клубникой, которые я с вожделением посещал с самого начала «вылупления» ягод.

Всё это цвело и пахло на площади в какие-нибудь десять на десять метров, из которых половину занимала скала с природной выемкой внутри. Вначале эту яму пытались сделать более объёмной за счёт кирпичной кладки, чтобы собиралось больше дождевой воды для последующего полива огорода. Кладка потом разрушилась, а выемка в скале сохранилась. После дождя она всегда наполнялась до краёв свежей водой и даже, если дождя не было, вода приносилась с колонки. Я любил запускать туда пойманную рыбу – такой вот природный аквариум, где рыба жила несколько дней, пока не выпрыгивала по глупости на скалу, где её тут же съедали кошки, всегда жившие в доме, порой и в количестве больше одной. Снимок - С моей мамой, фото без даты, думаю, что 1950е годы.

Ещё бабушка Феня безошибочно унюхивала, если я покурил, это уже в «школьное» время, что я проделывал пару раз в туалете на дворе (других туалетов не было и в помине), в возрасте лет уже десяти-одиннадцати, поутру перед тем, как пойти в школу. Журила, помню, но как-то не особенно сильно. Мама и бабушка всегда опасались, что болезнь отца наследственная, и считалось априори, что у меня слабые лёгкие. Наверное, так оно и есть, потому что я никогда не мог так долго оставаться под водой, как, например, мой школьный приятель из того же Тункала Вова Глазырин, который нырял «как рыба» и мог задерживать дыхание на много минут – легко больше пяти, во время купаний и ныряльных игр на озере Айранне, которое потом мой отчим дядя Саша всегда будет звать «говённым». Из бабушкиных поговорок запомнилось немного: «Чужая болька никому не больна», «Через рёбры (именно так – не рёбра) говно лезет» – это говорилось, знамо дело, про меня, её внука, до 1986 бывшего чрезвычайно тощим. Когда я женился в первый раз, то весил, в свои 23 года, чуть больше 55 кг. Сейчас, когда я озабочен доведением своего веса до хотя бы 80 кило, этот «идеал» мне кажется недостижимым, да и, если честно сказать, не совсем и идеальным.

Не раз, не два и даже не десяток раз в жизни я убеждался в том, что жизненная позиция значит на свете очень многое, и бабушка в этом смысле, при всей своей необразованности, занимала именно активную позицию, то есть то, что как я потом хорошо усвоил в Канаде, называется одинаково по-французски и по-английски – attitude. То есть просто осознавать, что живёшь ты только один раз и что нужно стремиться к тому, чтобы оставить после себя не только лёгкое удивление окружающих типа: «Ах, такой-то умер?… Хороший был парень… (De mortis aut bene aut nihil), но и что-то повесомее, не обязательно «написать книгу, вырастить сына, посадить дерево и построить дом», как гласит банальная и затёртая поговорка, претендующая на мудрость, но, что мне ближе, маяковское, «чтобы, умирая, воплотиться, в пароходы, в строчки и другие долгие дела».

Бабушка никогда не воплощала своё кредо в столь витиеватую, отчасти даже и философскую форму, как это делаю я, но мне было приятно, что ей было не безразлично, когда, к примеру, я приходил с финского кладбища, уже будучи студентом Карельского пединститута и, изучая там французский и английский, я ещё и интересовался финским и его учил.

Герман Галлонблад Склеп Галлонбладов в 2004 Елизавета Галлонблад

Так вот, придя к ней в гости я, случалось, рассказывал ей, что скопировал в блокнот надписи на финском и их перевёл, что вот, к примеру, этот склеп (иллюстрации выше) был воздвигнут для городского советника Галлонблада и его супруги. Поскольку он хорошо виден с дороги, но и не только поэтому, ведь если бы его не видели, то мальчишки всё равно бы его не оставили вниманием. Мы всё время лазали по всему финскому кладбищу, и надпись, выбитую на мраморе, я прочитал давно, только всегда считал, что фамилия усопшего «Таллонблад», потому что буква «G » была изображена готическим шрифтом и выглядела как «Т», так что мне было простительно ошибиться по молодости ногтей, а потом уже я и прочитал про правильное написание фамилии этого, несомненно достойного, покойного.

Это, впрочем, не совсем так. В конце марта 2008 года, когда я дополнял эти воспоминания, я узнал, благодаря ответу на вопрос, который я задал своему финскому знакомому Маркку, что в этой могиле лежат так называемые «белые финны», которые сражались с «красными» с финнами в 1918-20 годах.

Когда я рассказывал бабушке Фене такие вещи, типа того, что в одной из могил похоронен Urkuri–kurkuri , то есть «органист-пианист» местной церкви, то она не уставала удивляться, что вот, надо же, мне всё интересно, и говорилось это с явным одобрением. Потом мне запомнилась на всю жизнь фраза, сказанная другой бабушкой, тоже, по совпадению Феней, у которой мы долгое время покупали молоко. Она сказала про Женьку Макарова, что он «не хочет жить», имея в виду непутевость этого самого Женьки, с которым связано многое из моего детства. Он утонул, по пьяни, как это бывает в большинстве российских случаев утопления, уже в году 2003.

===============

НАШИ ДЕТСКИЕ УВЛЕЧЕНИЯ