Карельское ТВ. Часть 4.

ЛИЦЕИСТЫ ИЗ ГОРОДА-ПОБРАТИМА ПЕТРОЗАВОДСКА ЛА РОШЕЛЬ

В 1986 году в Петрозаводск в рамках побратимского обмена приехали школьники из Ла Рошели, ученики лицея имени Жан Доте.

Побратимские связи с этим городом на берегу Бискайского залива, где я проведу дней десять в 1991 году были установлены очень давно, с 1973 года, то есть когда я поступил на франко-английское отделение иняза. В Ла Рошель я мог бы приехать ещё в студенчестве, как отличник, то есть году в 1975–76. Но не поехал. Только после окончания ВУЗа узнал от моего одногруппника Серёжи Бойцова, что моя кандидатура рассматривалась для такой поездки. Ему звонили и про меня, расспрашивали. Хотя он и сказал, что говорил про меня только хорошее тогда, могли ведь позвонить и другим, в частности комсомолке-отличнице Бомбиной, которая меня люто ненавидела за недостаточную комсомольскую активность и граничащие с антисоветизмом высказывания. Да и Бойцов мне мог сказать одно, а звонившим другое. Ведь почему – то он не рассказал об этом звонке тогда, когда мы учились. То-то и оно. Времена были гнусные, стук стоял сплошной, но я уже тогда относился к этому философски. Когда стал работать на ТВ, то старался не упускать ни одной возможности контактировать с приехавшими из Франции и был на связи с моей учительницей французского Натальей Мельниковой. Она умерла в 1999 году, когда я уже был в Виннипеге. Но тот приезд французских школьников был самым ярким и запоминающимся. Я не только провёл с ними практически всю неделю, но и запланировал передачу с ПТС в родном педвузе с несколькими репортажами и электронным монтажом, на которые начитал перевод того, что они говорили. Помню, что ярко выступила Наталья Мельникова. Когда группа сидела в аудитории КГПИ – дело было практически в последний день их пребывания – она обратилась с вопросом типа, мол, не буду спрашивать понравился ли вам визит, а спрошу, жалеете ли вы о том, что приехали. Ответом было, конечно, громогласное “Нет!”

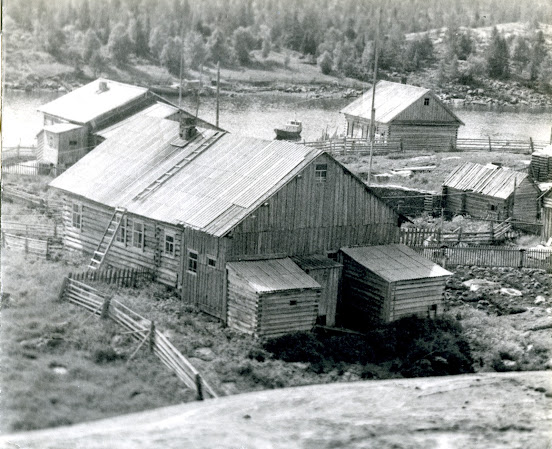

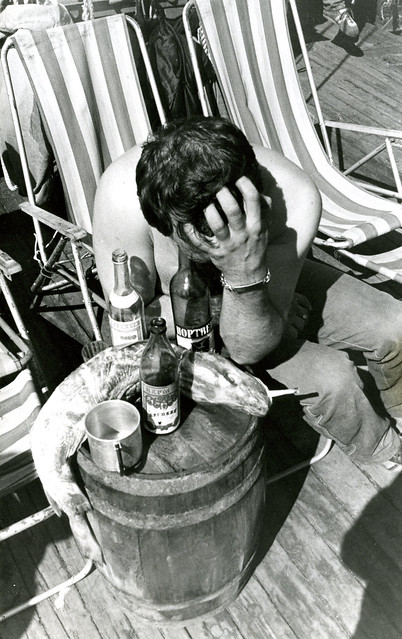

В том же году, в мае, я съездил в командировку в Костомукшу. С целью какую передачу сделать я сказать не могу, так как забыл, скорее всего я продолжал вести строительство, но это совсем неважно. Я помню только, что мы ездили на машине и был сухой закон Горбачёва, поэтому в гостинице мы не могли развлекаться ничем, кроме пива. На снимках ниже я снял всю нашу группу, за исключением кинооператора. Кто в тот раз снимал кино, я даже и не помню. Может быть Грошев, а может и Конанов. На первом фото тот же звукооператор Женя, что был со мной в Малиновой Варакке, он же на портрете справа, потом осветитель без имени разливает пиво, а бутылку в протянутой руке держит водитель. Тоже анонимный. Я бы мог, конечно, связаться с тем же Серёжей Коробовым и спросить, кто есть кто, но меня сейчас это совершенно не интересует.

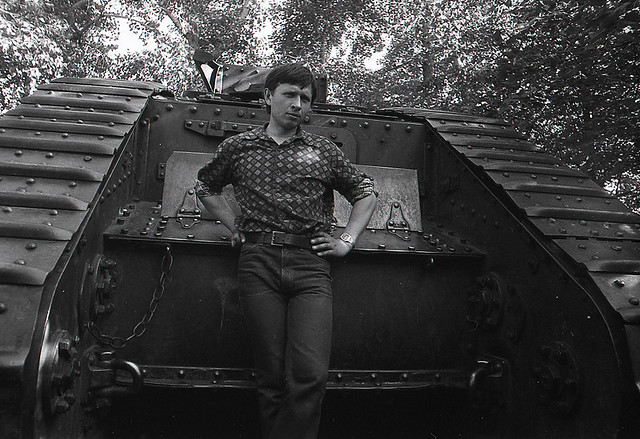

Зато, когда пошёл в гости к живущему там Вове Глазырину, (его фото будут ниже), а он пригласил ещё одного одноклассника сортавальской средней школы номер 1, Сашу Белякова, я хорошо помню, что мы пили коньяк втроём. Он, вроде, продавался без лимита и талонов, стоил больших денег, но не помню сколько. Точно больше десяти рублей. Бутылки нам, понятное дело, было мало и Беляков сбегал ещё за одной, сказав, что-то типа, ну да ладно, разве мы мало зарабатываем? Разумеется, он работал на ГОКе. Где трудился Вова, я не помню. Жили все, конечно, в финских квартирах, за которыми и ехали в этот гиблый край комаров и болот. Исключением был брат моего приятеля Славы Пичугина Валера. Он получил русскую квартиру в блочном доме, а Слава как раз в финском. Я совершенно не помню темы той передачи, которая, очевидно, была выдана по итогам поездки, но по здравому размышлению она должна была касаться строительства. Помню только, что я был в гостях у Ольги Байбородовой, жены Валеры Пичугина, в доме советской постройки. При этом ж/б детали домов должны были возить из Петрозаводска, потому что так называемый советский квартал города выглядел ровно так же, как застройка Кукковки и Древлянки. Интересно, что я не запомнил, а был ли дома Валера. Он мог быть и в отъезде в Сортавала. Благо поезд туда ходил ежедневно, хотя и долго. Мои негативы были датированы маем 1986 года. Кто снимал вот этот, например, кадр моей прогулки по городу, я не помню. Может быть и Вова Глазырин. Ну а тот, что справа, должен быть сделан кем-то из нашей съёмочной группы. Потому что мы должны были обязательно проехать на другой берег озера Контокки на машине.

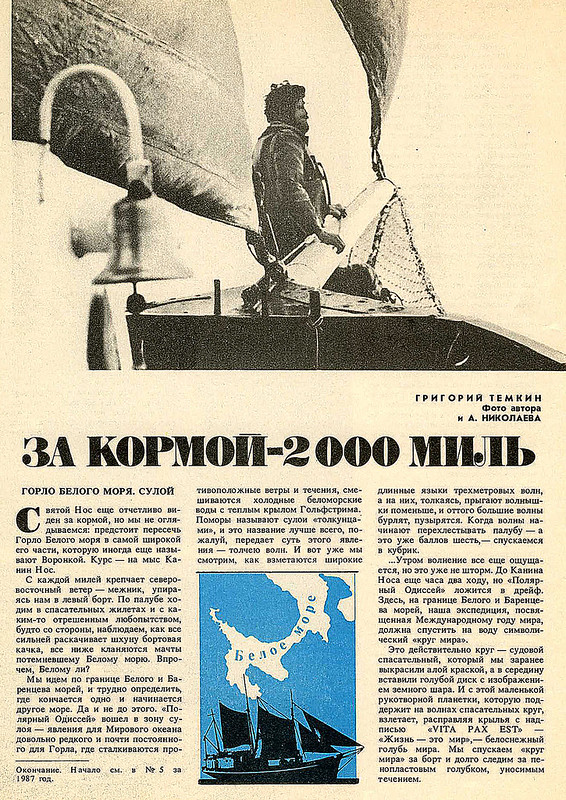

Очень странно, однако, что я не помню темы. Как правило, все командировки запоминались. Но не эта. Потом, уже в июне и июле, мы ходили на “Одиссее”, что описано у меня в блоге в трёх длинных частях. Но к работе на ТВ это относится в очень малой степени, разве что в том смысле, что кроме меня в плавании было ещё два человека с ТВ – Никулин и Захаров.

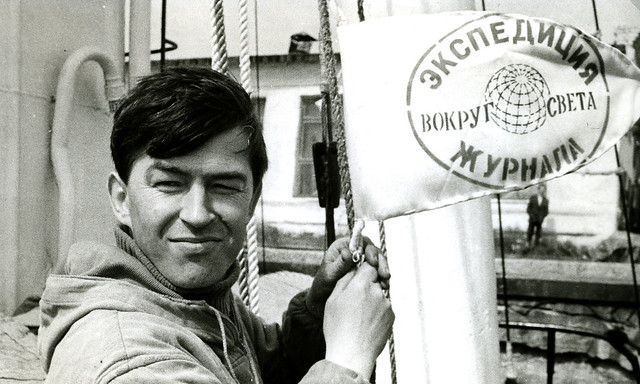

В связи с этим вспомнился и такой эпизод. Никулин с Захаровым сняли сюжет про то, как идёт подготовка к морскому походу. Где-то в марте или апреле. Я попал в кадр в старом пальто, купленном ещё в 1970е годы, которое я уже не носил и можно было его потом выбрасывать, заляпав краской. Красил корпус бывшего рыболовного траулера.

Я улыбнулся в кадр и посмотрел сюжет в эфире. Он был сделан хорошо. Но вдруг в редакцию заходит Прокуев, наш председатель. Босс, короче. Едва осведомившись, как идут дела, он стал мне выговаривать, что нехорошо, мол, старший редактор, на такой солидной должности, ведущий Телестружки, а работает маляром. Я ответил, что не понимаю, в чём тут проблема. Он спросил ещё раз – не понимаешь? (они же всем тыкали) и, получив отрицательный ответ, ушёл. Я так и порывался сказать что-то типа, как мол, наебать меня с квартирой, не сдержав данного мне слова, так это ничего, а когда я в своё свободное время занимаюсь своим хобби, так это несолидно? Я в принципе уже ничего особенно не боялся. Уволить он меня не сможет, а если б смог, то ветры перемен уже качали вершки системы. Появлялись индивидуальные предприниматели, кооперативы, и я был уверен, что работу найду. Тем более, что ушли его самого, не в последнюю очередь из-за махинаций с «дворянскими гнёздами», где он сгоношил фатерку себе и сыну. Бог не фраер, он умер в 76 лет, в 2004 году, а его сын, 1953 года рождения, тот для кого папа делал квартирку, скончался в 1997. Обо всей этой эпопее читайте в заключительной главе.

СТРОИЛИ ПОМОРСКУЮ ЛОДКУ - КОЧ

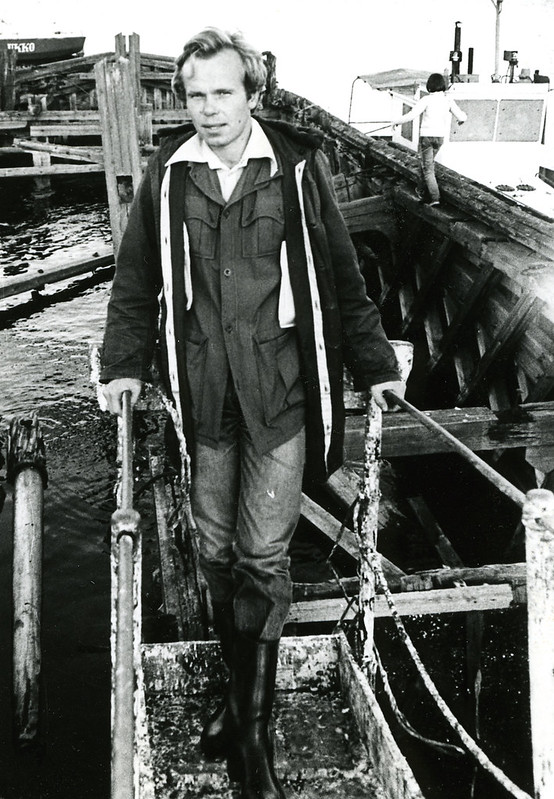

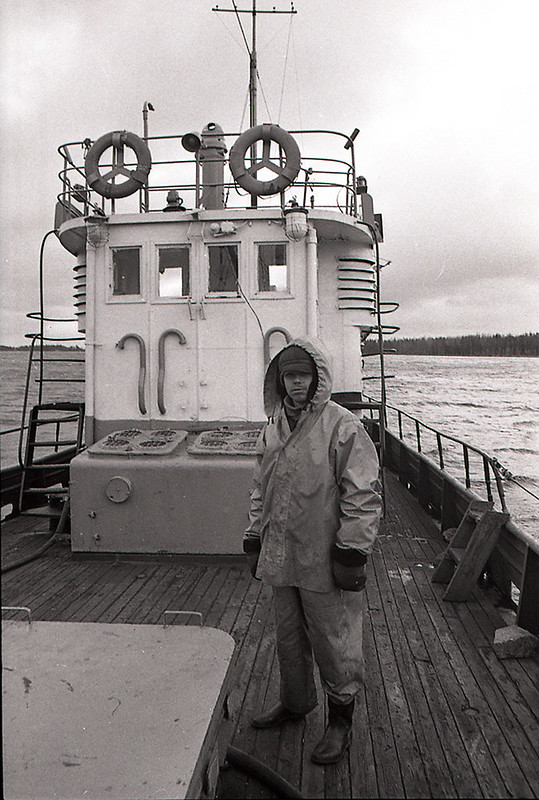

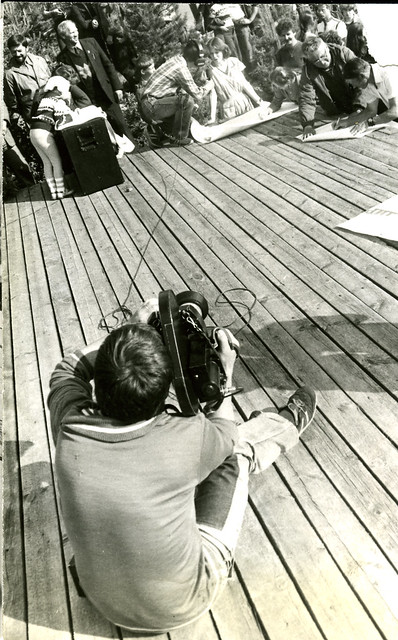

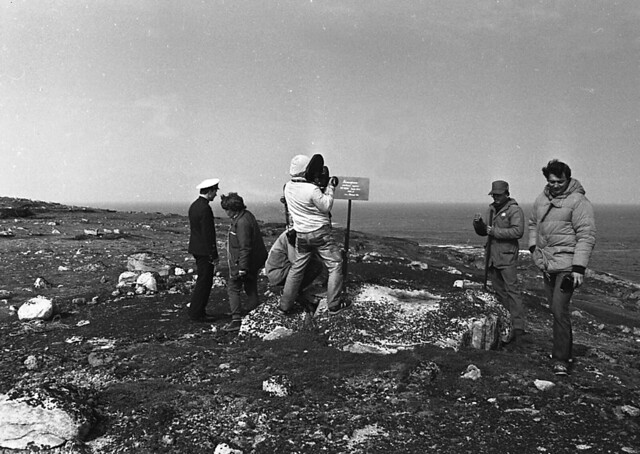

В начале июня 1987 года, а если быть точным, 5 июня – на моих негативах была точная дата – на Петрозаводской верфи был сооружён первый коч, и я был приглашён на съёмки вместе с Захаровым и Никулиным. Сделал 4 снимка, то есть, конечно, там, где я на первом снимке со старпомом “Одиссея” Серёгой Железновы, делал кто-то другой, скорее всего Саша Захаров, на мой широкоплёночный аппарата и смазал картинку. Ну, как документ сойдёт. Кинокамера Захарова, я, разумеется, ей не снимал, а попросил для позирования или чтобы ему руки освободить для съёмки меня. Саша с этого момента проживёт ещё 11 лет или даже меньше, так как умрёт от больного сердца в 1998 в апреле или мае, когда я уже готов был к отъезду в Канаду, куда и прибыл 23 мая.

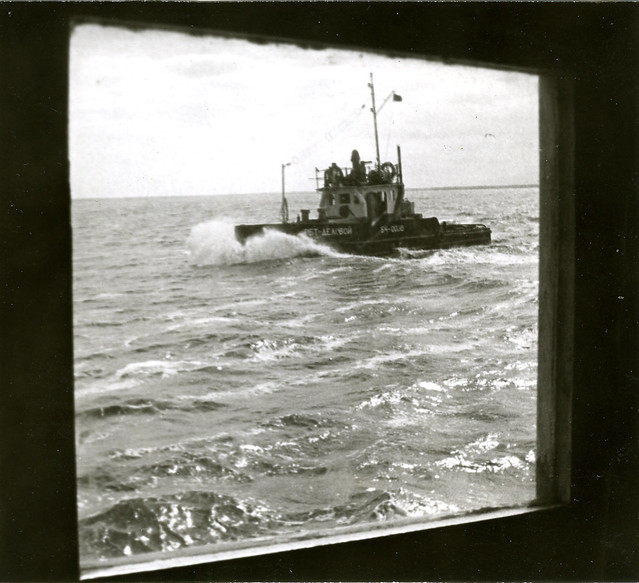

Смотреть на этот новодел поморской лодки, на которой, якобы, поморы ходили на Шпицберген и в Норвегию, мне было стремно. Там не было даже отдельных кают, само собой гальюна со смывом воды тоже не существовало, нужду справляли, наверное, в ведро, и идти в дальний поход на таком утлом судёнышке меня, например, совсем не привлекало. Я не помню ходили ли в этом году на нём Никулин с Захаровым, только запомнил, что набранный экипаж худо-бедно дошёл, кажется, до Канина носа, скорее всего по большей части на буксире с кем-то, потом все переругались, и часть участников вернулась сухопутным транспортом в Петрозаводск. Я не могу сказать с какого именно времени Саша Захаров, и до того-то не сильно любивший капитана Дмитриева за то, что у того “десять команд в минуту и все противоположные”, буквально его возненавидел и имени его больше слышать не мог. Но это – тема для отдельного повествования, и я уж точно не хочу быть его рассказчиком. На последних двух снимках справа Захаров что-то снимает, слева – свежеспускаемый на воду «коч». Потом в клубе ПО начнутся какие-то передряги, подсиживания. Однажды у меня попросили мой диктофон, чтобы тайно записать разговор, компрометирующий капитана Дмитриева. Все же знали, что он у меня есть. Я, помню давал, приходил на собрание, где Витю пытались сместить, но очень быстро мне всё это обрыдло и от клуба ПО я открестился совсем. Уже работая в Петронете, снимал постройку какой-то большой лодки по просьбе Дмитриева.

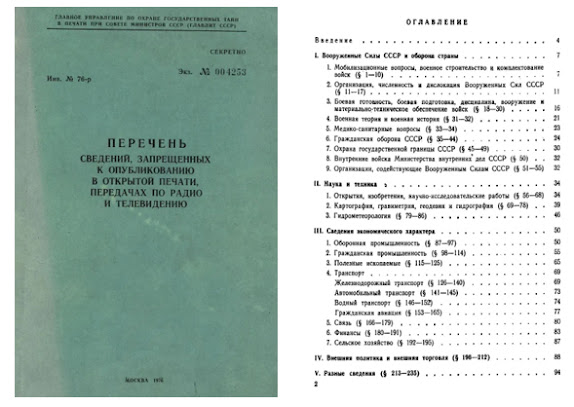

ЦЕНЗУРА И ЦЕНЗОРЫ

Продолжу про работу на телевидении. Как я говорил, возобновлённая передача “Телестружка” пришлась на финальный период моей работы. Всего я пробыл на Карельском ТВ 9 лет. Практически ровно девять. Пришёл в ноябре 1980, ушёл в декабре 1989. Но года два поработал в обстановке кой-никакой гласности. Вот, что интересно, не помню совсем, были ли ослаблены цензурные строгости с начала, условно, 1986 года. По-моему, даже и нет. Всё так же носили цензорам на подпись тексты, порой радикально отличавшиеся от того, что на самом деле шло в эфир. Всё так же они выборочно смотрели отснятые сюжеты, чтобы ненароком не был снят, например, мост в Сортавала целиком. Якобы стратегический объект, что, конечно, было смешно. И одновременно противно. Потому что то, что было не позволено нам, мелким бычкам, крупным юпитерам, например корреспонденту ТАСС Сене Майстерману, было очень даже разрешено, и мост был снят им с самолёта в лучшем виде от начала до конца.

Одним из цензоров был Лео Хусу, он на фото Бори Семенова. Фирменный признак фотографий Боба – нерезкость, царапины и пыль на карточках. О Лео не только я, но и вся наша контора сохранила наилучшие воспоминания. Практически никогда он не придирался к мелочам, не выискивал блох и уж, конечно, я не помню, чтобы когда-либо ходил смотреть отснятое в кинозал. Он был всегда приветлив и с ним было приятно поговорить вообще за жизнь. Возможно, такой либерализм этого цензора объяснялся тем, что до этого он работал то ли инструктором, то ли ещё кем в обкоме партии и его за что-то понизили. Может быть и за пьянку, сейчас не вспомнить, да и неважно. То есть он мог считать это понижение временным, а карьеру в качестве цензора делать не собирался. А может быть просто досиживал до пенсии, ведь ему было уже за 50 во время моей работы на ТВ, а в Карелии мужчины уходят на покой в 55 лет. Потом, уже в 1990-е, может и во второй половине их, я встретил его где-то на проспекте Маркса, и мы немного поболтали. Тогда он уже точно был пенсионером, но не расставался с папироской, и я думаю, что его уже нет среди нас. В Интернете его следов нет. Цензоров всего было несколько, может быть числом до пяти человек, из тех, что ходили к нам, но я никого не помню из других совершенно. А вот второго, Суло Ниеми, я хорошо запомнил.

Мой примерно ровесник, он был из той “золотой молодёжи” Петрозаводска, его папа был то ли директором музея Кижи, то ли замом его, что, благодаря поездкам к родственникам в “финку” (тогда так не говорили, правда), был всегда прикинут по-западному. Мы с ним были на “ты”, и даже довелось нам выпивать, один раз правда всего. Но вида, что меня помнит, он никогда не подавал, был всегда угрюм (никогда так не улыбался, как на фото из его ВК) и скидки не давал никому, может быть его приятелю Сергею Спиридонову только, но этого я не знаю. У Суло была устойчивая репутация самого придирчивого цензора. Получилось любопытно, я ещё только в июне 2009 года завёл свой блог в Живом Журнале, и в октябре того же года опубликовал там пост про цензуру в СССР, с эпиграфом из книги Хедрика Смита “Русские”, где, среди прочего упомянул его и Лео, правда я почему-то Хусу запомнил, как Виктора. Суло внезапно, видимо найдя своё имя в поисковике, завёл специально для этого случая ЖЖ и прислал комментарий. Я ответил, мы обменялись комментариями, всего их было штук шесть. В всех его комментах сквозила обида за “славную профессию цензора”. Я оставил только один, самый большой его коммент. Честно говоря, для меня было неожиданно, что он мужественно не признал, что да, занимался я делом плохим, грязным даже, можно сказать, но, было, мол такое время, ты тоже с экрана цитировал Брежнева и решения съездов КПСС. Я бы понял. Но такую позицию я принять не мог и спросил: “В чём дело, Суло? Что, правда глаза колет? Я задел твою нежную душу?”. Вот его ответ тех времен.

Да нет, Саша, нежную душу задел не очень сильно и правда глаза колет не очень, тем более, что это не вся правда и не все правда. Просто это было несколько неожиданно для меня. Я тоже никогда не имел ничего против тебя, да и, как мне кажется, “ничего плохого” тебе не сделал, и даже думал всегда, что могу не только обращаться к тебе на ты. То, что в твоем рассказе не все полностью соответствует действительности, я комментировать не буду. В том числе, то, что касается меня лично. Отмечу только, что первым учеником быть никогда не стремился. Все гораздо проще – выполнял свою тогдашнюю работу. Тем более, что за каждую ошибку нас наказывали морально и материально. А цензоры за свою неблагодарную работу (о чем свидетельствует и предвзятые “отзывы коллег”, и существовавшие “в комитете” мнения) много не получали. Извини, что побеспокоил. Наверное, каждый останется при своем мнении. Спорить и доказывать что-то, по всей видимости, бесполезно.

Я бы, конечно, наплевал и забыл, что мне до этого Суло, который давно для меня канул в Лету? Но, помню, решил посмотреть его профили в соцсетях, благо он есть и в контакте и в Фейсбуке, где много его фото, сильно постаревшего и растолстевшего. И реакция его, такая нервная, стала абсолютно понятной. В Тампере, где он обосновался, Суло возглавляет какой-то, видать шибко патриотический “Русский клуб” и, понятное дело, не хотел бы, чтобы о его бесславном прошлом народ знал. А для меня правда всегда была дороже. Ведь мог же он не свирепствовать в своё время? Мог. Ведь делал же это тот же Лео. Все мы старались нести материалы на подпись этому последнему, когда это было возможно, а не Суло. Помрежи “Экрана Дня”, например, так и говорили: “Опять этот Ниеми – будет долго читать, придираться, вымарывать”. Так что ты прав, Суло Ниеми, нельзя доказать, что чёрное – это белое. Работу, сознавая её безнравственность, можно было и сменить. Тем более что с финским языком в Карелии устроиться можно было всегда. Просто местечко было тёплое, хлебное, ответственности – почти никакой. Про материальные и моральные (какая вообще может у коммуняк мораль быть, ты о чём?) не надо мне сказок рассказывать. За премии ты работал. Чем больше ты нашёл огрехов у редактора, тем выше премия. Небось и коммунякой был, недаром этот финский “Русский клуб” такой тоской проникнут к СССР.

Да, и что ещё было гнусненького в таких людях, как Суло, так это то, что они наверняка помечали каждую твою ошибку, делали куда-то отчёт, скорее всего в КГБ, и, если огрехов накапливалось много, ты, как корреспондент или редактор, попадал уже в разряд неблагонадёжных. При желании поехать, например, по журналистской путёвке, в ту же Финляндию, мог получить отказ, который тебе, к тому же, никогда бы не обосновали. Так что антагонизм с такими личностями, особенно к тем, кто не признал, что работа была грязной, неприязнь к ним, у меня сидит глубоко. Любопытно было и то, что прочитать полный перечень того, что запрещено к показу или проговариванию на радио и ТВ было нельзя нигде. О, нет, такие инструкции существовали и составляли целые тома, только хранились они в распоряжении цензоров в их сейфах, а перед нами, редакторами, они периодически выступали и рассказывали о том, чего говорить нельзя, причём даже не называли документа, на который они ссылались. Было нельзя и всё. Точка без запятой. А нельзя было очень и очень много, причём логикой, почему именно это упоминать запрещено, было не объяснить, да никто и не снисходил до объяснений. Запрещалось говорить об уровне преступности и количестве арестов, о численности бродяг и попрошаек, наркоманов, заболевших холерой, чумой и другими болезнями, в числе которых был хронический алкоголизм. Нельзя было давать сведения об уровне отравлений на вредных производствах ни об уровне профессиональных заболеваний. Запрету подвергалась информация о погибших в катастрофах, кораблекрушениях и пожарах. Нельзя было в деталях писать о последствиях землетрясений, наводнений, цунами и других природных катастроф. Секретом была информация о продолжительности сборов спортсменов, об их зарплате, о стоимости призов, которые им выплачивались за рекорды и многое многое другое. В открытой советской прессе невозможно было найти информацию по всему совку о том, сколько народу живёт в коммуналках и сколько меняет работу с одной на другую и что это за работы, на которых велика текучесть кадров, о том, насколько успешны женщины в своей карьере, кто выезжает за границу, социальный состав студентов ВУЗов, не говоря уже, само собой, о настоящей покупательной способности зарплат советской номенклатуры, включая премии, награды, единовременные выплаты, пайки и прочее. Ну и фиг было найти сравнительную картину уровня жизни в разных частях СССР, о сравнении доступности медицины в сельской местности и в городе или даже процент находящихся в больницах, в санаториях, в льготных отпусках. Ни звука не было слышно об отношении национальных меньшинств к русским и русским к ним, что, однако, очень хорошо отражалось в анекдотах про чукчей, например. Как и везде в России во все времена, суровость законов компенсировалась необязательностью их исполнения. Когда, к примеру, я давал цензорам расшифровку уже записанной передачи, я чётко знал, что вырезать из неё ничего нельзя – передача записывалась на огромные бобины на ленту шириной в пять или больше сантиметров, и если у тебя не был заказан «электронный монтаж», что сильно удорожало процесс, то всё, что записано, должно было идти в эфир, поэтому более – менее умный редактор просто не включал в расшифровку фрагменты, могущие вызвать внимание цензора, и в эфир “крамола”, если была, шла в полный рост. Другое дело, что передачи мало кто смотрел – это было большим плюсом в нашей работе. Деньги-то мы за неё всё равно получали. Иногда, впрочем, случались скандалы. Цензор читал, находил крамолу и высказывал желание посмотреть запись. Если его не устраивало, то передачу могли снять с эфира, уже объявленного в программе, что было исключительным случаем и стоило редактору, который отвечал всегда за всё, больших неприятностей. У меня было несколько случаев с отснятыми на киноплёнку сюжетами, которые не понравились цензору, но их можно было изменить без особых затрат, но, чтобы с уже записанной передачей – такого не было. Только несколько лет спустя, уже в Перестройку, перечень этих документов стал доступен. Но это уже мало кому было интересно, кроме историков, препарировавших труп СССР. Я привожу только две страницы этого “Перечня запрещенных сведений”, а все 180 страниц доступны в формате ПДФ по вот этой ссылке:

Главлит. Перечень сведений, запрещённых к опубликованию 1976.pdf

Еще раз. Полностью документ можно прочитать или даже сгрузить здесь.

В 1987 году я снова съездил в Костомукшу и на этот раз виделся не только с Вовой Глазыриным, но и со Славой Пичугиным. Помню, как Слава рассказывал про каких-то финнов, которые пьянствовали у него на квартире, клялись в вечной дружбе, обещали горы в отношении фарцовки и провоза через границу каких-то шмоток, у него же и ночевали, а утром, не глядя в глаза хозяевам, бочком-бочком и линяли навсегда. Тогда, с началом перестройки и снятием пограничных ограничений финики мощно двинулись в Сортавалу и Костамукшу, бывшими в советское время закрытыми зонами. В первый район ехали ещё живые старики, согнанные из своих жилищ сначала в 1940, а потом в 1944. Посмотреть на то, что стало с их домами. Они по большей части уже не никогда возвращались. Молодое же поколение ездило в оба места за дешевыми проститутками и попить водочки. Вот с такими Слава и кирял. Про эту черту финнов, кстати, я слышал потом много раз от других русских, побывавших в похожих ситуациях. Но почему ещё я думаю, что встречался со Славкой в тот раз, так это потому, что на фото, там, где я снят на фоне Дворца культуры, есть его дочь Оксана, слева от меня, она примерно 6–7 лет от роду и я внешне её помню. Вова Глазырин – на первом фото с моим “Зенитом”, а я снял его, наверное, на среднеформатный “Киев”, взятый напрокат в студии Коли Корпусенко.

На улицах Костомукши (две средних карточки) сняты среднеформатным Киевом. Вот справа то фото с дочерью Славы Пичугина Оксаной, о котором я говорил выше. По-моему, я снимал тогда что-то о строительстве и тогда же познакомился с Валерием Шляминым, секретарём Костомукшского горкома, заведовавшим строительством. Он потом станет крупной шишкой и будет дипломатом в Финляндии. Потом у меня будет ещё две встречи с ним, одна удивительная, но, опять же, это тема другого рассказа, если она когда-нибудь состоится. Он, кстати, мой френд в ФБ. В том же 1987 году мы слетали на самолёте в Калевалу и сделали сюжет для “Телестружки”, о чём я писал уже, когда рассказывал об операторах.

ПЕРЕСТРОЙКА И ГЛАСНОСТЬ

ОТНо, как я уже говорил, свежие ветры перемен, о которых пел Цой, веяли даже над краем непуганых идиотов – Карелией. Я не помню точно, когда, но не раньше 1988 года, Колобов задумал передачу ПЕРСПЕКТИВА. Согласовал с начальством название, напирая на то, что оно идёт от латинского “ясно вижу” или как-то так, и её направление. И мы с ним сделали несколько передач, имевших немалый успех. Одну я запомнил хорошо, потому что она была про промышленность Карелии, и я предложил съездить в Сортавала и поснимать кино на швейной фабрике, а потом в студии мы сидели в продукции этой фабрике – клетчатых тёмно-красных с синим, кажется, обрамлением клеток, рубашках и с синими галстуками, продававшимися в комплекте с рубашками. Нам их, вроде даже подарили. Видимо в студию были приглашены кто-то типа министра лёгкой промышленности Карелии, или ещё кто-то, кто разглагольствовал о её “перспективах”. Загнувшихся полностью через год-другой, правда, но мне до этого дела совсем не было. Кстати, эта фабрика сейчас одно из немногих предприятий города, выживших в эпоху приватизации и работающих.

ВЕЛОПРОБЕГ В СОРТАВАЛУ

Инициатором очередного пробега был в 1988 году я. Предложил Коле Крашенинникову поехать в Сортавалу, он сразу же идею подхватил, когда я сказал, что знаю там весь коллектив газеты “Красное знамя”. Он сказал, что можно будет сыграть с ними в футбол, волейбол или баскетбол, что и было сделано в итоге. Мы сыграли в волейбол в каком-то спортзале, может быть и в моей родной школе, чего я не помню. И примерно в середине мая мы в этот поход отправились. На этот раз нас уже не сопровождала машина ГАИ, скопления журналистов не было, зато в состав группы вошёл от газеты “Комсомолец” фотокор Вася Петухов. Колобова и Ильина не было. Игорь Макаров был. На площади Ленина нас провожал какой-то из корреспондентов финской газеты “Неувосто Карьяла”, наверное. Я сделал два снимка с ним, водителем Сергеем Скалдиным и Васей Петуховым.

В Ведлозеро, не помню, выпивали мы или нет, но пошли на танцы в клуб, расположенный рядом со школой, строительство которой и ввод ее в строй я снимал в начале моей карьеры, может быть ещё работая в “Экране дня”. Я хорошо запомнил этот момент потому, что это было в конце августа, года, может быть, и 1981 и школа была практически готова к открытию. Мы с Сашей Весниным снимали об этом сюжет и по зданию ходила какая-то делегация, ведомая, по всей видимости шишкой из обкома. Шишка скорчила недовольную рожу, что попала в кадр и что-то сказала директору совхоза, стоявшему рядом, или кому-то другому. А может и прямо оператору было сказано не снимать. Саша, естественно, перестал снимать, а потом сказал мне, что, мол, вот на Западе журналисты показали бы такому борову, как запрещать свободу слова и киноплёнки. Мне это было смешно, конечно. Где был Запад, а где Карельское ТВ! Так вот, там музыка играла недолго, а фраер в лице меня танцевал ещё и меньший промежуток времени. Танца два медленных, я, может и станцевал, а на третий меня пригласила симпатичная девушка, но завершить его я не успел. Так как был отведен в сторону, к изгороди, двумя или тремя парнями, молодыми, но крепкими, которые мне популярно объяснили, что эта девушка занята, и что не надо бы её приглашать, если я не хочу неприятностей. Что понималось под неприятностями я хорошо понимал и, по-моему, просто слинял в общагу, благо она была в двух шагах. Был ли на тех танцах со мной Коля или кто другой, я решительно не помню. Но это не важно, потому что наутро мы выехали из Ведлозера в Сортавала через Колатсельгу. Колатсельга находится примерно на середине расстояния между Петрозаводском и Сортавалой.

Автобусы, маршрутные такси и вообще практически весь транспорт делает здесь теперь остановку, чтобы сходить в туалет и что-то купить в местном магазинчике, который, похоже, работает с раннего утра до позднего вечера. Но я не даром употребил слово "теперь". В то время, когда мы ездили, через так называемую "долину смерти" не было ещё проложено хорошей дороги. Хотя она была намного короче, чем путь через Олонец и Питкяранту, трястись по ней на автобусе, например, было сущей пыткой. Да и на "советском джипе", уазике, а тем паче на "буханке", которая нас сопровождала тогда, тоже удовольствия было мало. Ехать можно было со скоростью киломеров 30 максимум и только на машине с крепкой подвеской. Ну, Скалдин мог не торопиться, так как наша скорость была ещё меньше.

Если кто-то из сидящих через проход видел меня за этим занятием, вернее догадывался, что я делал, потому что я наверняка прикрывался курткой, то мне было совершенно пофигу, что он мог про меня подумать. Вот Колатсельга на фото августа 2004 года. Наверное, в этой Сельге останавливались поесть, а потом остановились на ночлег в Импилахти. Выбор этого населенного пункта был тоже моей идеей, потому что до этого я побывал на водопаде Юханкоски, о чём писал в первой части. В Импилахти по приезде даже искупались, хотя вода была довольно холодной. Съездили и на водопад, кажется уже без машины и на следующий день, памятуя о том, какая там плохая дорога. На фото ниже (справа)

Я привожу выше две цветные фотографии, сделанные не мной. Сейчас туда подведена хорошая дорога и водопад, безусловно самый высокий в Карелии, стал туристской достопримечательностью. Почему его стали называть “Белые мосты”? Дают обоснования типа того, что белый мост действительно у финна был, но выше по течению. Ну, не знаю. Да и не так уж важно. Зато я точно знаю, что даже в Импилахти к 1988 году далеко не все знали, что такая достопримечательность есть у них под носом. Когда я утром следующего дня, перед отъездом уже в Сортавалу, передавал из конторы поселкового совета, про этот факт, а он был на 100% достоверен, что знают “не все”, конечно грибники и охотники-то знали, то какая-то дама из этого совета услышала, я же громко говорил, чтобы на плёнке для радио всё получилось, сказала, что этот водопад ерунда мол, а вот к нам приезжают даже из Москвы, чтобы полазать на веревках по отвесной скале. Местная такая гордость взыграла. Но история показала, что после того, как к водопаду сделали дорогу, его посещаемость туристами многократно превзошла всё, что ехало и ездит полазать по скале.

В Сортавала провели намеченный волейбольный матч с журналистами. Покойный ныне Серёжа Дубатолов сделал наше фото, скорее на отъезде, потому что гостиница, где ночевали, находится за мостом, за спинами велосипедистов. Заметку в газету соорудил сам Крашенинников. И да, тиснув скан статейки я прочитал, что мы уезжаем из города. Там же приведены даты нашей поездки, то есть получается, что свой 33-й день рождения 30 мая я встретил в мамином доме. Повод выпить был…

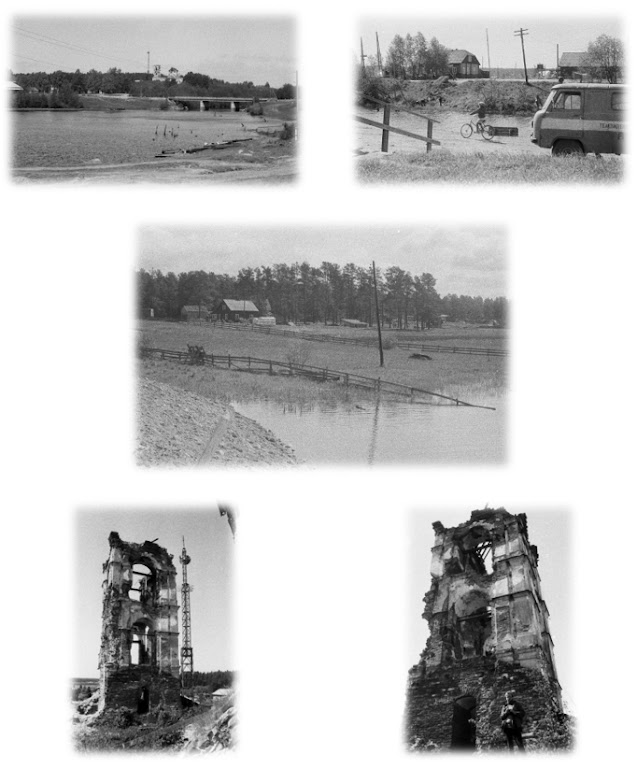

САЛМИ И РАЗРУШЕННАЯ ЦЕРКОВЬ

Следующим за Сортавалой пунктом на нашем обратном пути был посёлок Салми, и там сделано немало фото, в основном разрушенной финской церкви, стоящей и до сих пор на холме. На этот холм на велосипедах съездили только мы с Игорем Макаровым и основательно полазили по церкви.

ЕДЕМ ПО ДЛИННОЙ ДОРОГЕ

Мы выбрали для обратного маршрута длинный путь, через Олонец. В придачу кэтому маршруту шла сравнительно хорошая асфальтированная дорога. Через Колатсельгу, так называемую, из-за сильных боёв с финнами, “долину смерти”, шла отвратительная дорога и автобусы не ходили по ней тогда. Иногда какой-нибудь водитель ТВ отваживался ехать, чтобы сократить время, особенно если на “уазике” по ней, но там было столько рытвин, что трясло будь здоров.

Один эпизод съёмок, на каком-то кладбище, мне не удалось поставить во временные рамки. Мы дурачились с крестом с чьей-то могилы, он был выкинут, наверное, потому, что поставили памятник. Возможно и скорее всего это было где-то у развилки под Питкярантой. Там большое кладбище и как раз такая песчаная почва.

ОСТАНОВКА БЛИЗ ВИДЛИЦЫ

Потом мы останавливались для съёмок на берегу Ладоги близ Видлицы. Я этот берег хорошо знаю, потому что проезжал не раз тут, но ещё и потому, что в студенчестве мы были в Видлице на картошке, и я ходил из деревни на берег самого крупного в Европе озера, один раз вместе с сильно пьяной Любой Губанищевой, впоследствии Кудрявцевой, а совсем впоследствии Хьёрт, но оставшейся, по крайней мере в Фейсбуке, также Кудрявцевой. Вася снимал на широкоугольник, в контровике, так как солнце было над озером, а с другого ракурса, без водоёма, снимать не имело смысла. С объективом на 20мм снимки получились очень контрастными и порой лиц не различить.

Каким-то образом получились три цветных слайда, надо полагать, снятые моим аппаратом. Ну, там, где я позирую, в остальных случаях на пипку нажимал сам.

КОТКОЗЕРО И ТЯЖЁЛЫЙ ПУТЬ К НЕМУ. НЕЛОКАЛИЗОВАННЫЕ СНИМКИ

Я совершенно не помню, как мы проезжали Ильинское или Олонец, хотя мы неминуемо должны были ехать через эти населенные пункты. Никакой возможности срезать путь по прямой не существовало. Других дорог просто не было. Но хорошо запомнил, что ночевали мы в Коткозеро, и что путь от Салми до Коткозера был самым изматывающим. Мы были никакими и падали с ног. Ведь это почти 150 км. Все, кроме командора, который казался неутомимым. Как бы то ни было, до этого звероводческого совхоза и посёлка мы добрались и ночевали в очень комфортных условиях, в какой-то квартире благоустроенной квартире. Может быть, и у самого директора совхоза разместились, потому что я хорошо помню, что у него если не обедали или ужинали, то пили чай с морошковым вареньем. Спали как убитые, а утром пошли на рыбалку. Наверняка председатель дал свою лодку, больше некому было. Рыбачили мы вчетвером, Вася, вроде не поехал, да и лодка пятерых не вместила бы. Но он сопроводил нас до берега, а скорее всего, встретил уже с уловом и сделал два снимка. Его фото отличаются, кроме очень широкого угла, потому что широкоугольник и у меня был, я им снял спину Коли в лодке, например, но он был в 29 мм, а у Васи 20мм и он выдавал очень контрастные снимки. Или была заряжена плёнка, дававшая такой контраст.

Тут же среди этих снимков был один, про который я вначале думал, что он сделан тоже перед рыбалкой. Пока не стал делать эту галерею и не увидел, что он никак не мог был быть сделан в тот раз, так как одеты мы совершенно по-другому, да и водоём выглядит совсем не так как Коткозеро. Он справа, где нас четверо. Единственное, что я могу предположить, что это была короткая остановка где-то пол Олонцом, может быть деревня какая-нибудь Капшойла, а речушка – Мегрега. Обратите внимание, что у меня уже был кассетный плеер. Но то, что снята карточка именно в тот велопробег и именно на Васин широкий угол, сомнений никаких не вызывает. Чтобы два раза не вставать присовокуплю сюда ещё несколько недатированных и не локализированных фоток.

Коля завершает статью тем, что родился, мол, замысел, съездить в город-побратим Варкаус. Я не помню, правда, говорили ли мы с ним на эту тему, но в принципе такая перспектива в то время была вполне реальной. В другой город-побратим Петрозаводска, правда не в финский, а в норвежский, мы с Колей съездим в 1993 году. Правда это будет спустя более трёх лет с моего ухода с Карельского телевидения, поэтому рассказ будет вестись под тэгом “Петронет” (1990–94).

КООПЕРАТОРЫ И ИНДИВИДУАЛЬЩИКИ: ЗАРОЖДАЮЩИЙСЯ НОВЫЙ КЛАСС СССР

Существенное место в моей работе стала занимать новая передача, которую я, не мудрствуя лукаво, назвал, вслед за Ульяновым, “О кооперации”. Она рассказывала о кооператорах и индивидуальных предпринимателях Карелии, которые начали бурно расти после того, как Горбачёв дал свободу предпринимательству. Сам закон, как я говорил, вышел в конце мая 1988 года, но некоторые предприимчивые люди начали работать на себя и до этого. Первыми ласточками стали т.н. “центры научно-технического творчества молодёжи (ЦНТТМ)”, закон о которых был принят ещё в марте 1987 года. Они пользовались большими льготами, не платили никаких налогов, но отчисляли 3 % дохода в общесоюзный фонд НТТМ и 27 % — в местные фонды, которыми распоряжались координационные советы НТТМ. При этом государство не получало вообще ничего: средства фондов направлялись на «развитие научно-технического творчества и социальные цели» (общий оборот фондов в 1989 году составил 1,5 млрд рублей). Получив право обналичивать деньги, центры НТТМ стали одновременно и колыбелью российской «бизнес-элиты», включая небезызвестного Ходорковского, и локомотивами инфляции. Наверное, сразу же после выхода этого закона, может быть летом или осенью того же 87 года я, по-моему, через сохранившиеся хорошие отношения с клубом “Полярный одиссей”, выходил на петрозаводский центр. Они кого-то искали не помню уже на какую должность. Но помню, что ходил на собеседование в относительно новое, если сравнивать с другими райкомами, серое здание Октябрьского района партии. Но моя кандидатура почему-то их не устроила, и я очень сильно из-за этого не переживал.

Второй видеосалон, осенью 1990 французы сняли фрагмент в видеосалоне на Урицкого, который я комментировал, – кадр из него на 3 : 36 минуте), попавший в прицел мой передачи “О кооперации” находился на проспекте Урицкого, потом переименованного в проспект Александра Невского. В этом фильме я объясняю французам, что это за зверь такой - видеосалон.

Заведением этим тогда владел мой однофамилец по имени Сергей, которого я знал со студенческих ещё времен.

Он, как и я, подвизался “диск жокеем”, но в университете, и один раз я даже выиграл у него на дискотеке вкладыш к пластинке Элтона Джона.

К какой именно не помню, зато хорошо помню, что вопрос был, кто был автором песни First Cut is the Deepest.

Большинство народа считало, что Род Стюарт, хотя на самом деле текст написал Кэт Стивенс. Я этого тоже не знал, но, когда вопрос прозвучал, мне подсказал ответ Слава Пичугин. Он не мог сам ответить, потому что уже что-то выиграл.

Слава, казалось, знал всё про рок-музыку и вёл картотеку, имел блокнотики и тетрадки про исполнителей рока, записывая туда всё, что можно было прочитать где-то или услышать по “Радио Люксембург”, например. Сравниться с ним в этом знании во всей Карелии, думаю, мог только Сергей Спиридонов.

Показывал я в этой передаче и другие виды кооперативов и индивидуальной трудовой деятельности. Я уже говорил про изготовителя мебели Боднарчука.

Что ещё вспоминается – чебуречная на рынке, организованная каким-то уже тогда пожилым и грузным евреем. На этом заведении безусловно стоит остановиться.

Потому что я вот написал “каким-то”, а потом, через несколько месяцев вдруг в группе в ВК вижу фамилию его внучки или жены его внука Юлии и вспоминаю фамилию – Лешберг. И словно дело было вчера я вспомнил про Петра Лешберга, которого я снимал и записывал раза два в его «Чебуречной» сбоку от городского рынка. Ел ли я его чебуреки тогда я совсем не помню. Он, помнится, напирал на то, что у него это семейное предприятие, все деньги остаются дома. В заведении работали его жена, дочь и, может ещё кто-то. На 2002 год Пётр Генрихович был жив-здоров и давал интервью телекомпании Ника. Оба фото - из архива Б. Семенова.

Почти на всех передачах присутствовал в студии Олег (хотя сейчас я не уверен, что имя было таким) Жарков, председатель Союза кооператоров Карелии. У него был очень хорошо подвешен язык, поэтому раз в месяц он передачу в полчаса всегда вытягивал, мы рекламировали вновь появлявшиеся кооперативы и индивидуалов. Мы, можно сказать, подружились, я бывал у него дома, может быть и он был у нас. У меня тогда завёлся пишущий идеальный звук Walkman, даже был к нему маленький стереомикрофончик с довольно длинным проводом, который можно было прищепкой цеплять к лацкану пиджака или галстуку.

Так назывались на ТВ жаргоне кадры, подкладываемые под прямую речь интервьюируемого и снимаемые отдельно для этой цели, чтобы обеспечить плавные монтажные склейки. С этим аппаратом я ходил на пресс-конференции, страховал, как уже говорил, синхроны, чтобы не прослушивать потом текст для сценария, он уже у меня был готов, пока плёнка проявлялась и т.п. Купил его весной 1987 года, недорого, рублей за 100 может быть, но для сравнения скажу, что потом, когда вдоволь попользовался и даже ронял его и крышка стала отходить, продал за 600+ рублей. Какому-то бизнесмену, может быть мужу Натальи Мельниковой, моей преподавательницы французского. Он тогда делал памятники и разбогател. Деньги, само собой, были ещё те, дореформенные, до обесценки их Павловым с Гайдаром. Купил у Лены Братищенко в Сортавале, а ей подарил муж-канадец.

Так вот, аппарат Сони мне пригодился однажды для записи стенограммы какого-то собрания кооператоров, важного, протокольного события. Я расшифровал это всё, выступления каждого дословно, отпечатал на машинке, и наутро отдал Жаркову. Он мне отстегнул 50 рублей. За часа два-три работы. А максимальный доход, зарплата с гонораром на ТВ у меня в те времена составил один раз 340 рублей, но это было исключение, всё больше вилось где-то в районе 250–300 всё про всё. Может быть тогда я понял, что времена сильно изменились, и, если у тебя голова варит, ты найдёшь способ рубить хорошую капусту, не выстраиваясь за подаянием от государства.

Но я расскажу об этом в разделе, описывающем 1989 год, когда решение созрело окончательно, и в декабре этого года привело меня к увольнению, сначала по собственному желанию, потом я его переделал на “по переводу”, чтобы не терять стаж, но давайте пока закончим с 1988м.

Хотя, собственно, про “Телемост” я уже написал, а больше событий этого года, связанных с работой, не вспоминается.

ВЕЛОПРОБЕГ ВОКРУГ ОНЕГО. Лето 1989 года.

Ну а в 1989 году самым значительным из телевизионных событий, хотя и никак не присутствовавших на экране, был очередной, третий по счёту, велопробег. На этот раз решили прошвырнуться вокруг Онего. Так правильно называть Онежское озеро, неверно величаемое всё чаще Онегой. Впрочем, на выбор женского, а не правильного среднего рода для названия второго крупнейшего в Европе водоёма подспудно, я думаю, влияет параллель с топонимом Ладога. Правда очень мало кто знает, что Онега – река в Архангельской области. Но это – лингвистические отступления. Итак, в июне 1999 года мы, наконец, собрались и поехали. Впервые с нами в качестве машины была не буханка, а “козёл”, так как мы знали, что дорога в десяток километров от Гакуксы Пудожского района до границы с Вологодской областью совершенно непроходима для легковых машин с обним ведущим мостом. Секретом ни для кого не было, что администрация Пудожского района специально не чинит эту дорогу, чтобы не ездили к ним грибники и ягодники соседних областей. Чтобы пробраться по ней нужен был внедорожник с двумя ведущими мостами. Поэтому Скалдина, проехавшего с нами два пробега, больше не было, а был молодой, спортивной внешности водитель, фамилию которого уже нипочём не вспомнить, да и нужды в этом нет. Отпал и Игорь Макаров, зато прибавился участник пробега 1987 года Лёня Олыкайнен. Вову Селезнёва, с которым я задружился во время тренировок с отягощениями, и я знал, что он совершил пару очень длинных пробегов в одиночку, сосватал в группу я. Ну а Коля, я уже не знаю, с какими целями, пригласил двух Давыдовых – Евгения и его сына Вову. Вову я шапочно знал, так как он заканчивал франко-английское отделение иняза несколько лет позже меня, а его папу практически нет. Ну, слышал, что он руководил школой каких-то молодых журналистов “Товарищ”. Что и как он писал сам, я совершенно не знал и уж тем более знать не стремился и, понятно, ничего буквально из его творений не только не читал, но даже фамилии его не видел ни под одной статьёй. Впрочем, может он к тому времени уже и не творил. Мужик был в обращении крайне неприятный, умудрился ближе к Пудожу разругаться с Колей (мы-то с ним вообще вроде и словом не перекинулись с ним за всю поездку) и усвистать на своём дорожном велосипеде куда-то вперед. Я бы, например, был только рад, чтобы он вообще свалил из похода, да как можно раньше. В первой галерее мы собираемся на площади Ленина, уже традиционно, на этот раз совсем без прессы, так как пресса представлена в составе самой команды. И газетная, и радийная, и телевизионная. Последняя, правда, без инструмента, то есть кинокамеры. Хотя в мире к тому времени уже любительские видеокамеры можно было купить любому работающему человеку. Их качество было вполне сравнимо с качеством 16-миллиметровой киноплёнки. Особенно в формате Сони Бета, пока его не вытеснил JVC VHS.

Кстати, я не помню точно, когда получили на Карельском ТВ профессиональную линейку Сони Бетакам, может быть ещё во времена моей там работы. Думаю, что скорее да, ведь я почему-то запомнил, что техотдел в лице Таровой и Ко сразу же установил лимиты, подобные тому, что были с киноплёнкой. Надо было давать заявки и прочее такое. Всё это мне активно не нравилось, и я всё больше смотрел за ту пресловутую изгородь, где трава была зеленее, а главное нажористей.

ОСТАНОВКА В ГИРВАСЕ НА НОЧЛЕГ

Электростанция под Гирвасом. Вода спущена и турбины, если и работают, то скорее всего одна и не на полную мощность.

Первой остановкой был Гирвас, Кондопожского района. Населенный пункт этот я и мои коллеги проезжали часто и всегда без исключений останавливались там, чтобы зайти в промтоварный магазин. Казалось бы, что там смотреть и, тем более, покупать столичному жителю? На самом деле было что в искривлённой нерыночной экономике страны. Тут был леспромхоз, снабжавшийся лучше, чем универмаг “Карелия” в столице. Я, в частности, купил здесь или в другом похожем магазине, финский пуховик. Очень тёплый, набитый гусиным пером и переворачивающийся с синей на зелёную сторону.

В таком хорошо было уходить от слежки, жаль, что никто не следил тогда за мной. Конечно, основной, лакомый дефицит распределялся среди своих, прятался продавцами под прилавок, но кое-что доставалось и проезжавшим, как мы. Не в этот пробег, конечно, да и вроде сворачивалось к концу 1980-х всё это искривление, а раньше. Я помню, Галка Крюкова рассказывала, как съёмочная группа, в составе которой был Юрьё Ниеми (Yrjö Niemi – фото из ВК Суло), брат цензора Суло, о котором я писал, зашла однажды в такой магазин.

Посёлок Гирвас находится на расстоянии 105 км от Петрозаводска, дорога была асфальтированной, поэтому никто особенно не устал и, по плану командора, даже состоялся футбольный матч. Показываю его в галерее ниже. Я, вроде, тогда не играл, только фотографировал. В истории своих фотографий не остался.

Остальные фото здесь - Футбол в Гирвасе - Google Photos

ЧЕЛМУЖИ

После Гирваса проехали через Медвежьегорск и Повенец и остановились на ночлег в Челмужах. Вначале я написал, что совершенно ничего не помню об этом населённом пункте, но когда посмотрел на карту и на картинки при ней, то понял, что фоток я тогда сделал довольно много. Ниже - Современное интернет-фото села Челмужи с дрона.

На кресте на снимке справа отлита надпись «Учитель»

ПУДОЖ

В райцентре ходили в школу, Коля и Лёня записывали какую-то учительницу-депутатшу. В статье, которую я приведу в конце рассказа об этом велопробеге, Коля что-написал про неё, ну и послал по телефону радио репортаж, конечно. Надо же было как-то отрабатывать командировку. Два последних снимка сделаны в редакции газеты «Пудожская правда». Много правд было тогда по районам Карелии испущено.

ГАКУКСА

ВЫТЕГРА

Населенный пункт в Вологодском районе, и я не уверен, что мы там ночевали. По той простой причине, что Коля не мог никого просить устроить нас на ночлег, так как с какой стати администрация не карельского населенного пункта, где, скорее всего, и не видят карельского телевидения и не слышат карельского радио должна это делать? Я думаю, что он и не ездил в эту область, когда предварительно договаривался о размещении на ночлег. Впрочем, в тот раз он вообще мог не поехать, как это делал в предыдущие два. Но я даже не помню, интересовался ли этим. Возможно, дугу от Шелтозера до Пудожа он и проехал. Может быть и не за одну командировку. От Вытегры осталось два снимка – один на въезде в город, другой – мы стоим с Лёней Олыкайненым на мосту через Волго-Балтийский канал. В сам же город мы могли даже не заезжать вообще.

НЕОПОЗНАННАЯ ПОНАЧАЛУ ЦЕРКОВЬ

У меня в архивах долгое время лежали два снимка без обозначения места, где они были сделаны.Я привожу один только, потому что второй практически ему идентичен. Когда я впервые начал писать воспоминания о Карельском ТВ, то пытался определить, что это за церквуха, но по какой-то причине не довёл дело до конца.

В конце июня 2024 года, когда обрабатывал ворд файл, зашёл снова в интернет и без труда нашёл её. На фото какого-то Вячеслава Шилова от 2005 года она обозначена как Палтожский погост. И даже снята с того же ракурса и с теми же реставрационными лесами (ну почти), что были в 1989. Ну, подумаешь, какие-то 15 лет! Потом увидел фото 2009 года (справа). Плачевное зрелище.

Правда в 2020-е году деревянную полностью восстановили, а каменную так и оставили с деревцом на крыше. Ну да мне никогда не было дела до этих, да и до других христианских «святынь». Будь они хоть соборами какой-какой матери. Как там пелось в одной советской песне: «К новым приключениям спешим, друзья, эй, налей-ка водки мазохист».

ВОЗНЕСЕНЬЕ

Населенный пункт относится к Ленинградской области и входит в состав Подпорожского района. Моста через широкую реку в Вознесенье нет (по-моему до сих пор), и мы переправились на пароме. Снимок, что ниже, мне нравится, несмотря на чью-то лапу рядом. Вася Петухов поймал момент задумчивости. Типа, а какого хера мы вообще в эти гребаные пробеги ездим?

В любом случае я совершенно не помню такого мероприятия в ДК в 8 вечера. Могло быть и так, что на встречу никто не пришёл, тем более спортивной встречи, объявленной на афише, уж точно не было, иначе хоть один снимок я бы сделал. «Надо будет спросить у Лёни Олыкайнена» - написал я году в 2015, когда нашёл его в соцсетях. Но контакт с ним быстро увял, да и необходимость спрашивать отпала совершенно. Кому это вообще интересно сейчас кроме меня?

ШЕЛТОЗЕРО – ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЕВКА ПЕРЕД ПЕТРОЗАВОДСКОМ

Из того, что мы делали в Шелтозере, куда мы махнули сразу после Вознесенья по хорошей погоде, и на снимке я принимаю солнечные ванны возможно как раз перед тем, как отправиться в путь по этому участку пути, то есть Вознесенье-Шелтозеро я помню совсем немного.

А пока мы доехали с Вознесенья до Шелтозера, преодолев примерно 60 км, разделяющих эти населенные пункты. Помню, ходили в баню и почему-то запомнился разговор с Крашенинниковым по поводу упражнений с отягощениями. Я к тому времени уже года три как увлекался этим занятием. Он считал его бесплодным, хотя спорт уважал и был неплохим, говорят метателем копья.

Когда я ему сказал, что культуризм делает фигуру красивой, он высказался в том духе, что, а кто на эту красоту смотреть-то будет. В бане мужики? Так им пофигу, а в женскую-то баню не пойдёшь, мол. Понятно, что он исходил из того, что купальный сезон в Карелии настолько короток, что и не стоит напрягаться все остальные 10 месяцев или больше, чтобы показать себя потом у озера. На курорты Турции, Кипра или, там, Египта, тогда ещё не летали россияне и Путина на горизонте даже не было. На карельском, по крайней мере.

Ещё в Шелтозеро Вова Селезнёв ходил вытаскивать в медпункт с помощью симпатичной, как он сказал потом, фельдшерицы, из ляжки или ягодицы клеща, вцепившегося в его плоть так, что он погрузился в тело Вовы почти полностью. Торчал только хвост. Клещ уже напился крови, так как сидел много часов, очевидно он напал на Володю где-то во время того пешего практически перехода по бездорожью от Гагуксы в Вологодскую область. Я не могу ручаться, что вот эти фотографии, негативы которых я не надписал, вопреки выработавшейся привычке это всегда делать, не экспонированы в этом старинном вепсском селе, где родился отец моего тестя Юрия Марковича Горбачёва Марк Васильевич. Он был какое-то время вторым по значимости бананом в недолго просуществовавшей 16-й советской республике - Карело-финской ССР.

Дальше я дам постранично сканы этой статьи, сделанные уже в Канаде в 2000-е годы. Потому что там есть такой мелкий шрифт, что на маленьком фото ничего не прочитать. Видимо сканировал с низким разрешением.

СОЛОМИНКА, СЛОМАВШАЯ ГОРБ ВЕРБЛЮДА, ХОТЯ Я И НЕ ОН

И вот тут мне надо будет рассказать о событии, которое сильно меня подтолкнуло на уход из ТВ. Вначале, ещё в 1988 году, нас собрали на какие-то курсы офицеров запаса (мне по увольнении или позже присвоили звание лейтенанта). Я помню, что среди нас были в основном финноговорящие и один преподаватель иняза – Андрей Резников, брат Миши, с которым я учился и вместе мы защищали диплом в 1978. Андрей окончил не петрозаводский ВУЗ, а какой-то питерский. То есть нас как бы готовили в разведчики и контрпропагандисты. Читал перед нами по бумажке эти курсы какой-то плюгавенький лейтенантишко, может и капитан. Совершенно тёмный. В какой-то момент стал читать про Норвегию и зачитал, что норвежцы – народ примитивный в массе, и ничем не интересующийся. Ну, так у него в методичке было написано. Тут Андрей не вытерпел и спросил, подняв руку: “А на каком основании делается такой вывод про массу норвежских людей?” Я не помню, что ответил тот офицерик, скорее всего, типа, а что вы от меня хотите, у меня так написано. Потом мы разошлись по домам и благополучно забыли о тех курсах-недоразумениях. Но год спустя, сразу же после того, как мы съездили в описанный выше велопробег вокруг Онего, мне пришла повестка на военные сборы офицеров запаса. То есть призывали в “партизаны”. Отвертеться, конечно, возможности никакой не было, пришлось идти.

У него с Ларисой Злобиной какие-то тяжбы были, она делала о нём и его, якобы, махинациях критические репортажи.

Конечно, ему с его весом удалось отвертеться, а я загремел. Несколько лет спустя он погибнет в автокатастрофе где-то под Петрозаводском.

Начиналась служба не так уж плохо.

Недели две я ходил утром в часть, расположенную в конце проспекта Урицкого, а вечером уходил домой. Может быть, и на обед ходил тоже на Ленина 13. Там со мной работал Эдик Вангонен, финн или ингерманландец, я думаю, последнее вероятнее всего, так как по – фински vanha значит “старый” и звучит как Ванханен, возможна модификация Ванхонен.

Лафа кончилась, когда нам с этим капитаном пришлось переехать в палатки в Новую Вилгу и жить там неделю.

Мы продолжали чертить всю эту фигню в его большой палатке каждый за своим рабочим столом, но есть ходили в столовую.

Еда была совершенно несъедобной, по большей части какая-то вонючая солёная гороховая каша с рыбными консервами, к чему подавался, как помню, чай с хлебом. Но это можно было пережить. Что было труднее, так это привыкнуть ходить в туалет по большому. Для этого дела, метрах в 10 от палаток была вырыта заранее в лесу канава.

Чтобы её края не осыпались, их выложили стволами молодых березок, скрепленных кольями. Справлять нужду надо было в эту канаву, со своей туалетной бумагой, сидя на корточках. Вонь поднималась неимоверная, рои зелёных мух вились над этим “туалетом”. Меня буквально выворачивало и даже было счастьем, что к еде, кроме чая с булкой я и не притрагивался, поэтому ходил не чаще раза в сутки. Нам с Эдиком повезло, что капитан хорошо к нам относился, так как однажды он нас отпустил на выходные домой, после обеда в субботу, приказав вернуться к 7 утра в понедельник. В воскресенье мы с Эдиком усидели у нас дома под пельмени или мясные шарики по бутылке водки на рыло, потому что “сухой закон” Горбачёва закончился ещё в 1988 году.

Когда я вернулся на работу, то сразу же стал оформлять себе отпуск, потому что хотелось очиститься с месяцок от скверны этих офицерских сборов, по результатам которых мне присвоили звание старшего лейтенанта разведки, хотя что, блядь, в той Новой Вилге мы могли разведывать? Вроде даже выдали новую форму. Хотя форму могли дать и раньше, просто потом она стиралась и у палатки мы С Эдиком стоим в той же униформе, только поношенной за три недели.

И тут меня Прокуев сильно удивил. Он спросил, не хочу ли я перенести отпуск на осень. Наверное, был ещё август, прекрасная пора даже ещё и для Карелии. Я сухо ответил, что не хочу и едва сдержался, чтобы не сказать ему, что я думаю о нём и вообще о его сраном комитете по ТВ и РВ. Уже было ясно, что обещанную мной за переход на строительство, заваленное Савченко квартиру мне не видать, как своих ушей. Уже в “Савраске” (Советская Россия) один собкор по Карелии написал про злоупотребления с квартирами в Петрозаводске. Местные бонзы, в числе которых был и Прокуев, выстроили для себя и детишек дом, очередное “дворянское гнездо” на Герцена. Времена-то изменились и “гласность”, пусть и в лице центральных газет, уже не особенно жалела таких, как он. И вот, уже вернувшись в сентябре из отпуска, я стал с ускоренной интенсивностью размышлять об уходе с телевидения. К ноябрю, в принципе, созрел, а в декабре ушёл. Уходил я в газету Союза кооператоров, но в результате стал переводчиком и создал своё кабельное телевидение. Что есть тема другого рассказа.

Добавлю только, что я, как правило, из которого была парочка исключений, конечно, старался перед решительным шагом типа смены работы, где оттрубил как-никак 9 лет, прощупать почву, на которую ступлю, уйдя с неё. Мысль зародилась на одной из передач «Перспектива», которую мы вели с Колобовым. Я хорошо помню, даже по фамилии, Лисина, так её звали, женщину, выступавшую в передаче от лица налоговой инспекции. После передачи я к ней подошёл и стал расспрашивать, как мне поступать, если я хочу стать вольным переводчиком. Она всё подробно рассказала, а может быть я даже и в мэрию ходил к ней на работу для подробной консультации. Хотя скорее нет, иначе бы запомнил. Так или иначе она сказала, что налогов платить я практически не буду. Разве если сам захочу раз в год с тетрадочкой явиться к ним в отдел и начистоту рассказать о прибылях. Конечно, я, проработав реально несколько месяцев переводчиком и получая в три раза больше моей самой высокой зарплаты на ТВ, то есть примерно 1000 рублей плюс-минус сотня в месяц, даже и не подумал этого делать.

Я вспоминаю, как мой приятель – качок Андре Туорила, сын телеоператора Карельского ТВ, который умер ещё до моего прихода на телевидение, друживший с Маркеловым, одним из первых предпринимателей Петрозаводска со смехом рассказывал про поход Вадима к налоговикам. Он уже тогда ворочал если не миллионами, то сотнями тысяч точно, но для похода в мэрию надевал кирзовые сапоги, ватник, какие-то замызганные портки, приносил тетрадку со столбиками цифр доходов и расходов. Андрей, давясь от смеха, излагал, что у него был настолько затрапезный вид, что женщины в налоговой «так его жалели, что готовы были сами доплатить» налоги за него.

Да, ещё важно отметить, что я вначале ушёл «в никуда» и мне в трудовой книжке записали «уволен по собственному желанию». Потом я разговорился с Колей Корпусенко, и он посоветовал мне переоформить запись на «уволен по переводу в студию Союза журналистов Карелии». Надо бы найти свою трудовую и посмотреть, как точно написано. Перевод не прерывал трудовой стаж или как-то так, что было важно для пенсии. О которой я тогда, правда, меньше всего на свете думал.

О том, как я основал кабельное телевидение, планируя вначале работать в газете Союза кооператоров будет рассказано в соответсвующих главах. Относящихся пока всё ещё к моей "второй" жизни. Напомню, что первая прошла в Сортавала, вторая в Петрозаводске, а третья пока (27 октября 2024 года) продолжается в Монреале.

10 лет дружбы с Ла Рошелью Делегация Ла-Рошель в Петрозаводске. 10 лет дружбы. – 200 фотографий (vk.com)

=======

Предисловие к публикации в этом блоге.

В ней я собрал воедино 20 постов, опубликованных мной в течение 2016 года в моём блоге в Живом Журнале. Несмотря на то, что я убрал оттуда все фотографии, когда даунгрейдился с "про" на простого блогера, в постах по соответствующему тэгу фото в основном сохранились, так как были связаны с фоторесурсом Фликр, за который я плачу. Были сделаны лишь небольшие добавления в связи с появлением новой информации. В основном в конце поста, там, где я рассказываю о Юре Наумове.

30 лет плавания на "Полярном Одиссее".

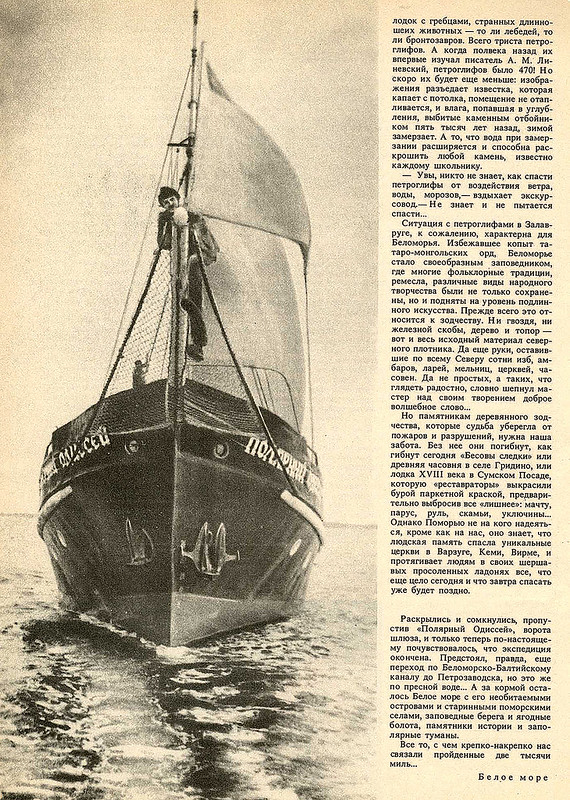

Я буду рассказывать о том далёком во времени походе со своей кочки. С самого начала. Как всегда в моём рассказе не будет приукрашиваний и выдумок. Чистая, голенькая, неприкрытая и порой неприглядная, очень субъективная правда. А за приукрашиваниями и прочими прибамбасами вам к статьям типа этой. Где расскажут, как коч "Помор" ходил на Шпицберген, но не упомянут, что и туда и обратно на буксире за дизельным судном.

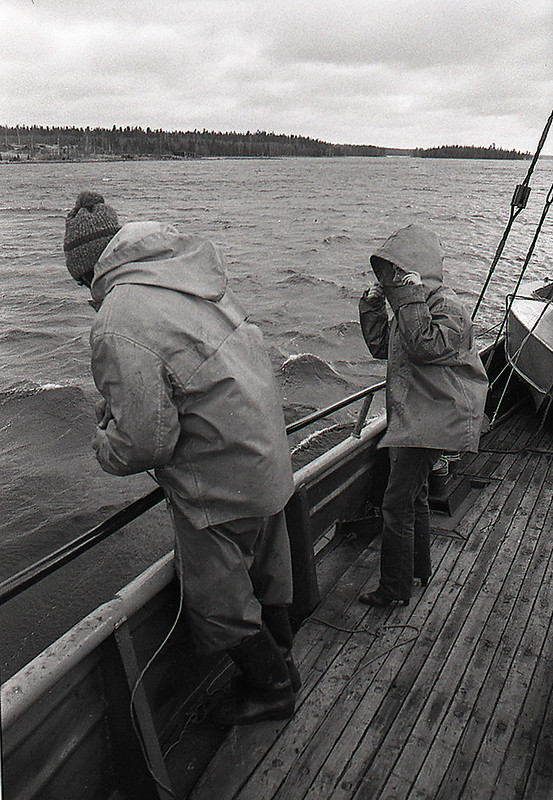

А это, по-моему, дочь Серёжи Никулина. Тоже, конечно, имени не помню. Может быть Аня.

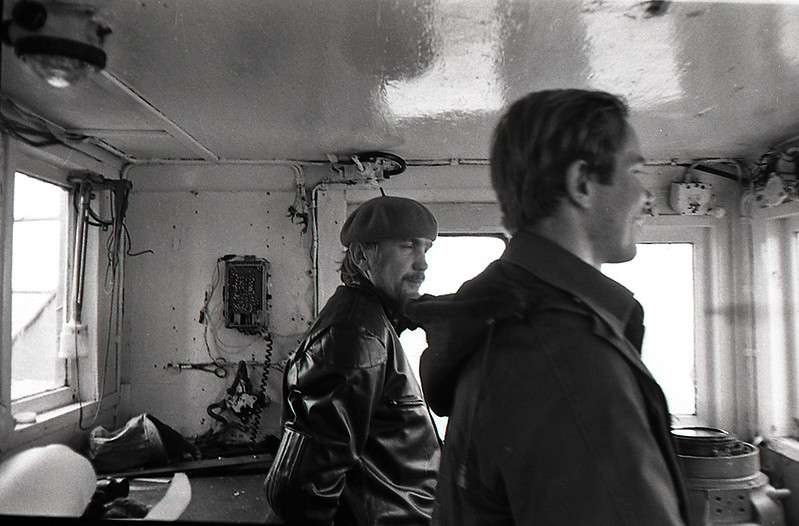

Ну и пора показать (расскажу о нём позже) уже наш будущий "Одиссей". И себя на его фоне. За нашими с Витей спинами - жена Никулина. Галина, кажется.

На последней фотографии с той первой водной прогулки по Онеге, почему-то получившейся с наложением, может плёнку до конца не продвинул съёмщик для следующего кадра, на переднем плане виден сын Никулиных, мальчик, трагически погибший, утонувший в возрасте, может, на пару лет старше, чем на фото. Снимал нас, очевидно, сам Сергей, фото которого с тогдашнего мероприятия у меня нет, но он несомненно появится в нашем рассказе.

Осень 1985. Часть 2. Рыбалка на Онего и будущая кокша Света

Вот пусть на первом снимке и будет один из этих мастаков-рыбаков. Второго почему-то не было у меня снято ни разу. Уж не помню почему за давностью лет.

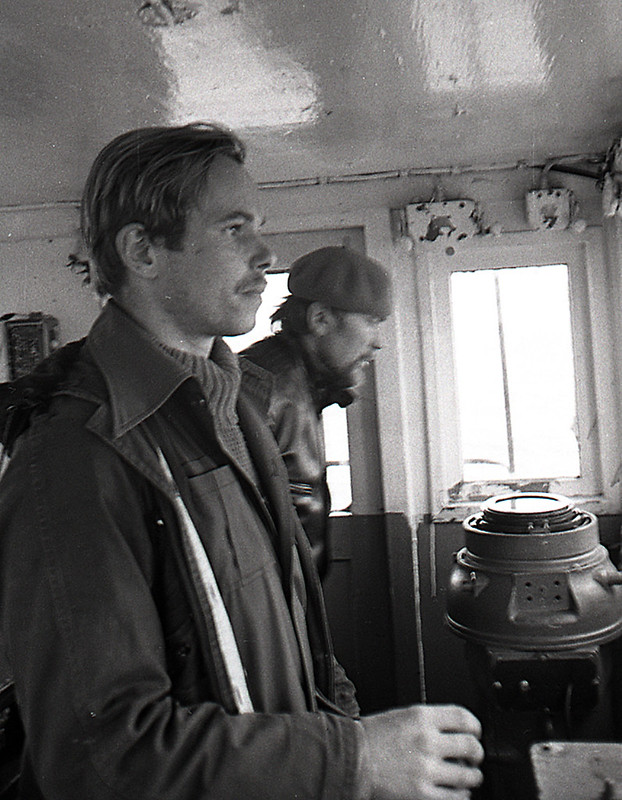

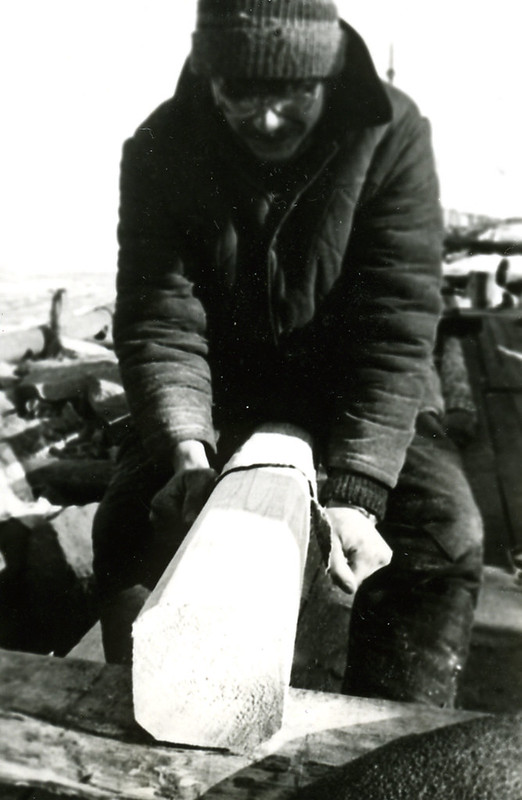

Старпом Сёрега Железов - слева. Мужик сидит без рукавиц или перчаток, я, честно, не понимаю, как он мог выносить жуткий холод. На ветру наверняка было минус 20, а ветер был штормовой. Самое удивительное то, что и этот и другой мужик сети тоже ставили без рукавиц. В ледяной воде. Карелы, чо...

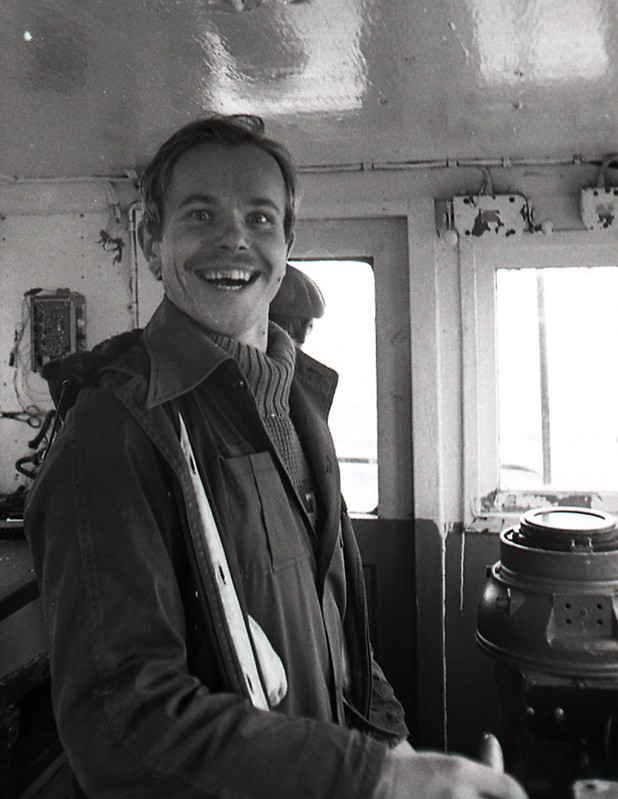

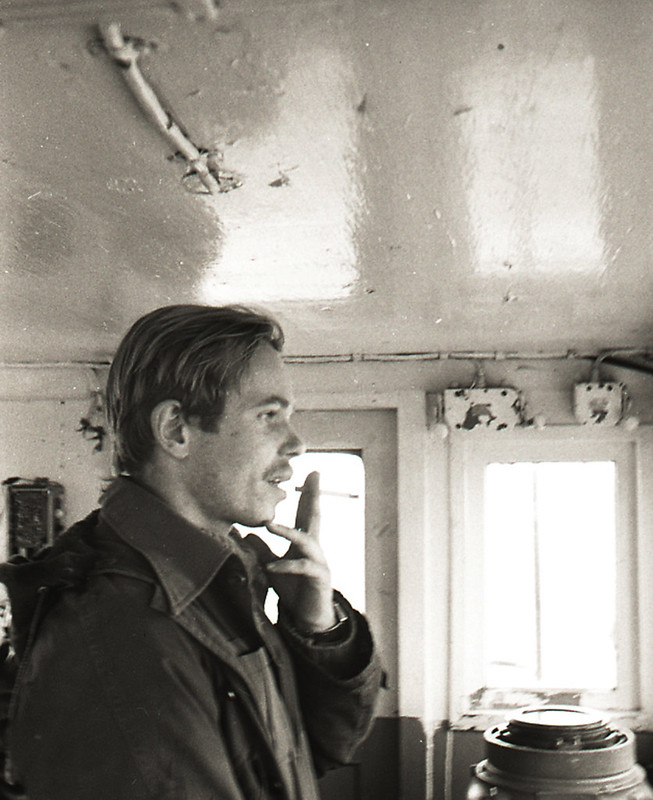

А вот и я, будущий боцман. Не припомню уже, было ли мне уже к тому времени предложено стать третьим главным на судне, или это было сделано потом... Сейчас, сами понимаете, это не имеет никакого значения. Зато рукавицы мне выдали ежовые.

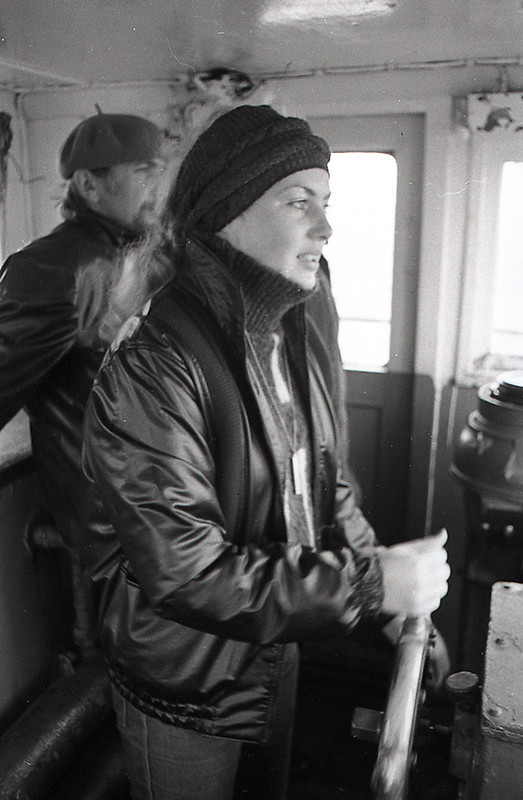

И порулить дали. Вот такие наши доказательства.

Вот там в промежутке между мной и Витей Дмитриевым - тот же мужик.

Пока я за штурвалом, и такой серьёзный, расскажу вам про "рыбалку".

Как у всяких порядочных рыбаков, несмотря на свирепствовавший тогда горбачёвский сухой закон, у нас с собой было. Сколько водки - не помню. Не помню также, пил ли я вообще, поскольку ни Серёга старпом ни Витя практически не пьют, может по 50 грамм, то, вероятнее всего, столько я и выпил. если вообще. Мужики распили, следовательно остальное и поехали на какой-то утлой лодчонке ставить сети. Сети поставили и я даже слегка развеселился в предвкушении улова.

А тут даже и вовсе от радости встрепенулся, показав сломанный лет за семь до этого однокурсником на физкультуре в институте зуб. Таким он у меня долго был, пару последних курсов, работу в школе, всю армию. Потом я вставил стоматологическое изделие получше, с фарфоровой коронкой, а в Канаде потом ещё лучше да на новый штифт. Потом всё вокруг штифта сгнило, но уже в 2010х годах и я поставил имплант. Вся зубная опупея тут.

На курсах финского языка весной 1995 я познакомился с девушкой Светой, блондинкой такой симпатичной. Мы как-то приспособились сидеть за одной партой и составлять диалоги.

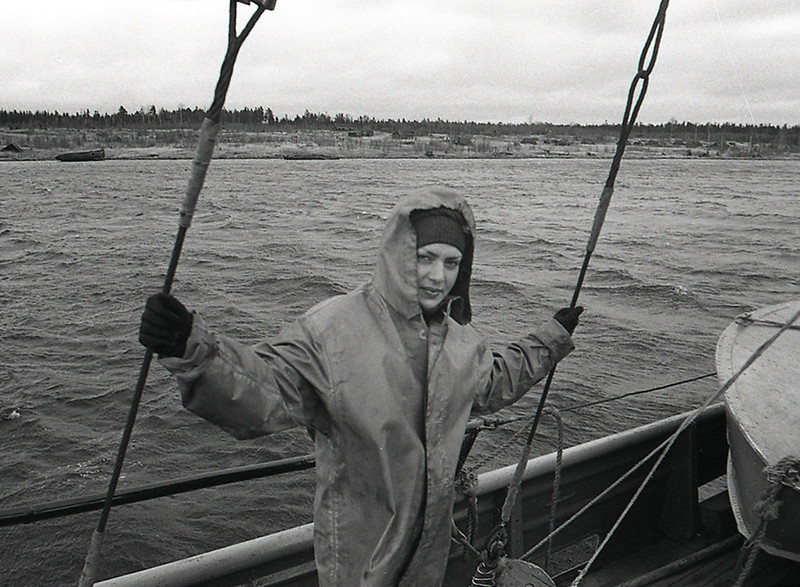

Ну и болтали в перерывах, да и не только о том, о сём. В какой-то момент, уже после того, как сходил в Ялгубу, я ей стал рассказывать про судно и предложил пойти следующим летом с нами кокшей. Идея ей понравилась и я пригласил её на ту рыбалку. Вот она.

Как вы понимаете, те фотографии, на которых есть я сам, она и снимала.

Ну а остальные снимал я. Вот Сергей Железнов мерит "лотом" глубину, а Света наблюдает.

Да, на каблуках. Девушка ж русская.

Свете порулить тоже дали. Возможно, во время стоянки, но я уже не помню.

Ну да, и про рыбалку завершаю...

Когда сети вытащили спустя несколько часов, а может даже после целой ночи, в них болтались три жалких налима да несколько окушков. Вот тебе и палья... К тому же идти домой не было никакой возможности, ветер разгулялся не на шутку, был настоящий шторм. Мы простояли в сени островов чуть ли ещё не сутки и пошли домой уже в понедельник, в результате чего я опоздал, конечно, на работу. Но в то время я сам был себе хозяин и мог приходить и уходить, когда вздумается - лишь бы передачи выдавались. Да и до окончания работы на Карельском ТВ, работы, которую я до сих пор вспоминаю, если брать содержание передач, за редким - редким исключением. с откровенным омерзением у меня всегда был такой график.

Ну вот он там и зазимовал, на причале, где стояли лодки владельцев маломерного флота, то есть катеров типа "Прогресс", "Казанка" и т.п.

Итак, что же это было за судно изначально, я обещал вам сказать?

А раньше этот "пароход", так его называл кэп Дмитриев, хотя понятно, что топился он не паром, а дизельным топливом, назывался СРТ (Средний или стальной рыболовный траулер) с номером, которого я не помню уже, принадлежал Петрозаводскому рыбозаводу и был списан за ветхостью. Капитан приобрёл его за 90 рублей. Но хитрый кэп, конечно, не был бы кэпом, если бы отдал свои кровные 90 рублей. Он пообещал вернуть рыбозаводу на эту сумму металлолом. И с выполнением обещания, как и положено на Руси, собирался тянуть три года. Но рыбозавод вдруг уже весной подал в суд, который я, да и Сергей Никулин, сам кэп и кто-то ещё, посещали в качестве свидетелей и ответчика.

Один раз, выполняя это постановление суда, мы даже собрали тонну металлолома где-то по задворкам Петрозаводска. Я помню хорошо как ловил машину, грузовик халтурщика, платил деньгу из своего кармана левому водителю, которые мне никто не возместил. Где-то брали липовую справку, что в металлоломе нет взрывчатых веществ. Меня хватило только на раз, больше я своими кровными финансами жертвовать не собирался и такими пустяками, как сбор металлолома не занимался. Да никто и не настаивал. Как это тогда часто бывало, всё каким-то образом рассосалось и устаканилось. Пароход стал собственностью клуба "Полярный Одиссей", коий клуб из парохода, собственно, и состоял только.

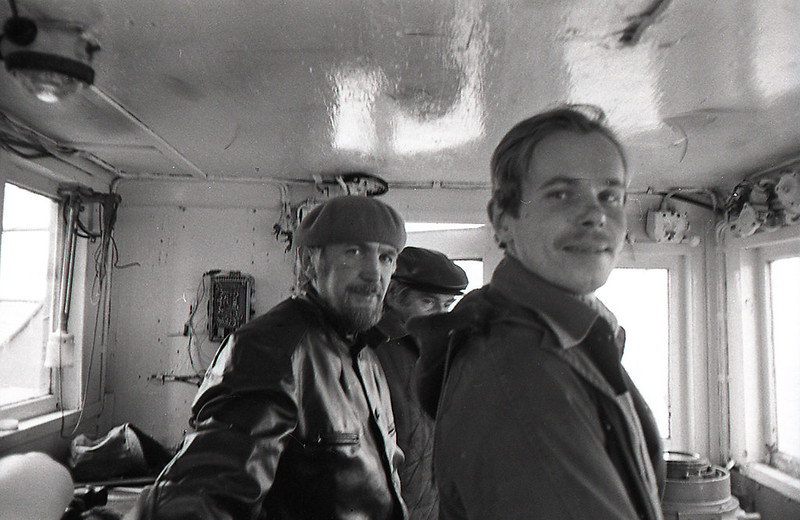

Потихоньку формировалась и команда. По друзьям, знакомым, конечно.

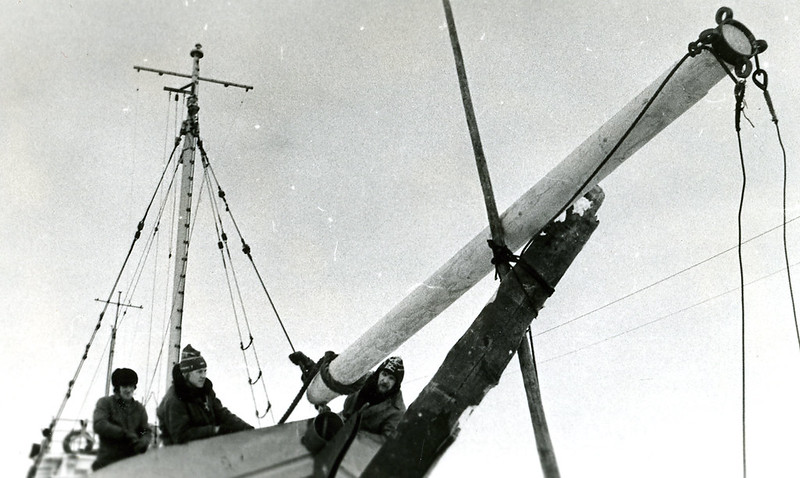

И встал вопрос о мачте. Судно-то должно вроде как быть парусным, хотя бы частично, то есть идти как бы под парусами, когда ветер в корму бы дул. Ну и немного сбоку хотя бы если надувал. Ясно, что крутым бейдевиндом не пойдёшь. Таков был замысел капитана, потому что на дизельном траулере идти в поход вроде как не совсем выигрышно и оригинально, особенно для съёмок.

Вначале хотели получить порубочный билет на ёлку в лесу. Оказалось, что задача эта близка к невыполнимой. Елка-то должна быть недалеко, ну хотя бы километров 20 от города максимум. А кто даст пилить её в пригородном лесу? Никакой лесхоз не даст.

Думали о дереве, которое бы уже было спилено, допустим, при дорожном строителстве, расширении дороги и т.п. Ничего не получалось.

Оттуда не было особого труда ёлку тащить к кораблю. Вот и тащили, как на снимке ниже. Впереди - кэп, за ним Коля, про которого я помню только, что у него была жена - немка и он был простой, как валенок. Проще я не видел вообще людей. Потом старпом Серёга Железнов, а замыкает Юра Полняков. Он был лётчик и летал на кукурузнике типа АН-2. Жив-здоров и сейчас, см. ссылку выше.

Старую мачту положили и потом, наверное, разобрали-распилили сваркой на металлолом, а новую стали дружно шкурить, тесать и полировать.

Капитан давал ценные указания, но надо сказать, и работал больше всех. Ну, может, Серёга Железнов столько же пахал. Второй слева в шапке на снимке выше стоит приятель Серёги - Стас. Оговорюсь, что снимки я не ретушировал, а может даже и с негативов сделал сканы, поэтому лезет всякий волос, пыль и грязь. Неважно. Исторические снимки так и должны вываливаться, в первоснятом виде.

Юра, Сергей, Стас.

Капитан мерит толщину будущеё мачты. Во всём полагается на свои чувства и ощущения.

О главном навигационном приборе, которым являлась жопа капитана - её портрет которой Саша Захаров, кинооператор, рекомендовал повесить в рамочке в кают-компании после одного эпизода, который, возможно, спас наши души, - я ещё расскажу. Всему своё время.

Ложится на покой старая стальная мачта.

Новая готовится занять её место.

А это, по-моему, делается бушприт.

Вот наша команда, кого помню, слева направо, спинойв стёганой фуфайке и серой шапке Коля, лётчик Юра Полняков (заслонён Колей), парень в чёрной ушанке в упор не помню кто такой, но потом он отколется и до плавания не доживёт, так что неважно, кэп Дмитриев. Дальше, в спортивной шапочке с помпоном - Миша Данков, научный сотрудник Краеведческого Музея (и сейчас). Блондин Серёга, не помню его фамилии, молодой парень, Стас. Спиной стоит Серёга Железов.

Работ, конечно, много было. Капитан варил всё сам. Ювелирно работал, мастер на все руки, чо. Это было счастливое время, когда до конца советского союза оставалось больше пятилетки, поэтому металл, электричество просто не считали, воровали без проблем, страна была богатой, счетов никто не присылал. А если присылали, то оплачивал тот же клуб любителей водного спорта, наверное.

Миша Данков везёт кору с мачты на берег, в отходы

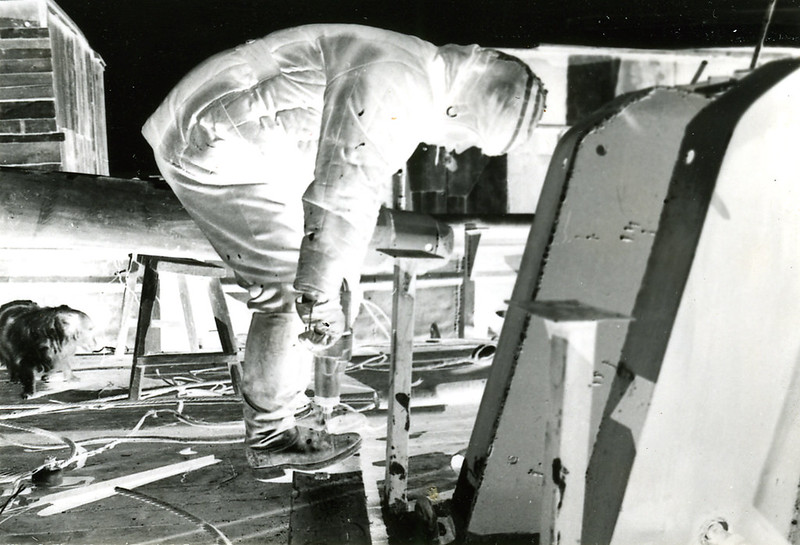

Стас сверлит что-то электродрелью. Перенапрягся и стал светиться.

Шутки шутками, это я просто негатив напечатал, но потом, года через три после этого плавания, когда капитан и клуб уже обрастёт жирком и начнет строить свои деревянные суда, одного наёмного рабочего убъёт током прямо на борту свежепостроенного новодела.

Будут в клубе и другие смерти, о которых напишут в прессе. Но я уже к тому времени прочно отойду от всех этих дел. Я увлекусь велопробегами, своей телекомпанией "Петронет", на которой, кстати, сделаю фильм о строительстве коча "Святитель Николай". Но это будет потом, в 1993-1994 году. Пока же идёт и будет идти на протяжении нескольких моих постов, 1986 год.

Часть четвертая. Ранняя весна 1986. Малярные работы, установка бушприта, нанесение главной надписи.

Надо было покрасить весь корпус корабля вместо серого чёрным (где брали краску, опять же, большой секрет, но точно не покупали в магазине). Стас, неофициальный художник экипажа, красит то место, где будет заново написано: Полярный Одиссей".

Вторую кокшу для плавания завербовал тоже я. Ей согласилось стать Наташа Берникова (Наталья Ильинична Берникова). Она работала заведующей или заместительницей заведующей. Я не помню, ушла ли к тому времени на пенсию жена известного в Карелии боксёра Левина из заведующих отделом иностранной литературы в "публичке".

Так мы называли нашу республиканскую библиотеку. В этой библиотеке мы провели, наверное, тысячи часов с моим другом Серёжей, который сейчас живёт в Монреале. Туда мы приходили уже после занятий в аудиториях ВУЗа и по выходным, когда в институте занятий не было. Учили мы французский тогда истово и одержимо, я бы сказал.

Потом, когда я вернулся из армии (я служил в Москве), после короткого преподавания французского и английского языков в средней школе посёлка Харлу Питкярантского района Карельской АССР, я в эту библиотеку тоже регулярно ходил.

Я её видел в мой первый приезд из Канады в 2004 - она всё ещё работала в той же библиотеке, хотя формально была на пенсии.

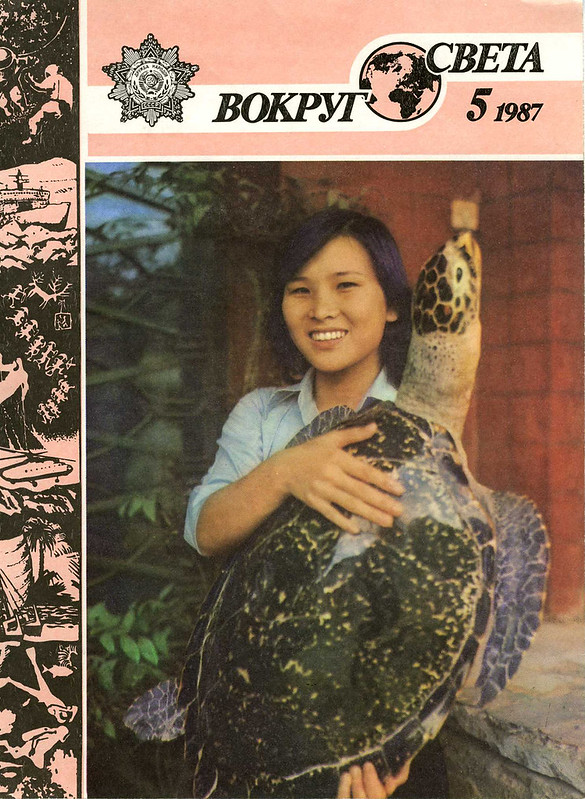

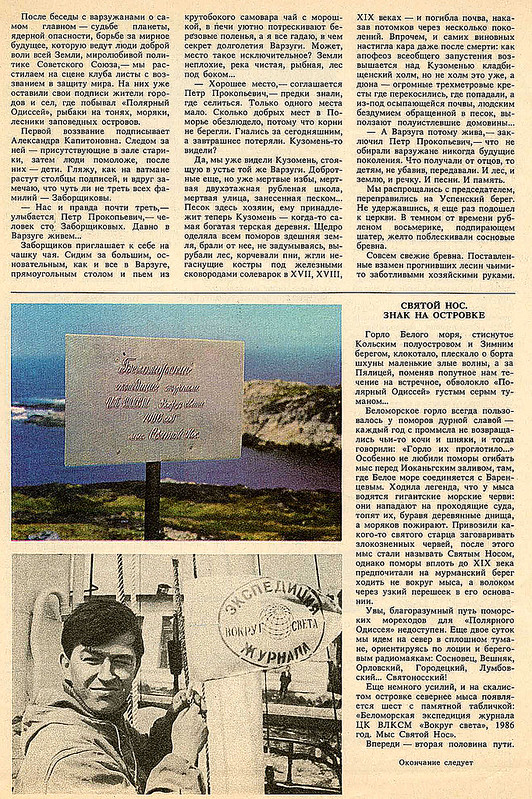

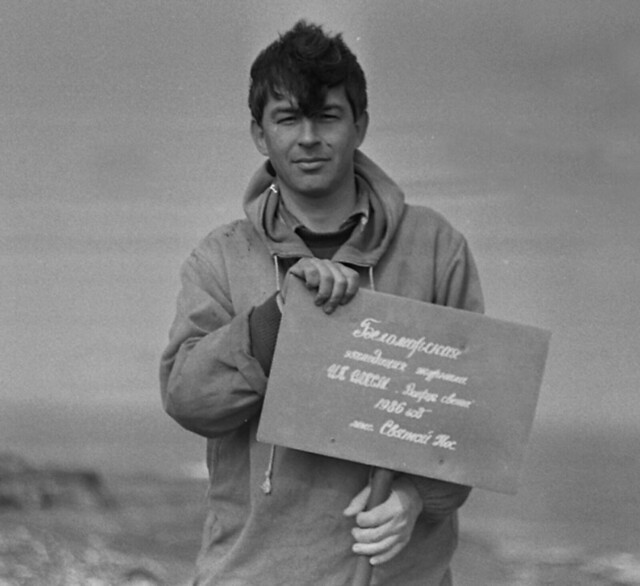

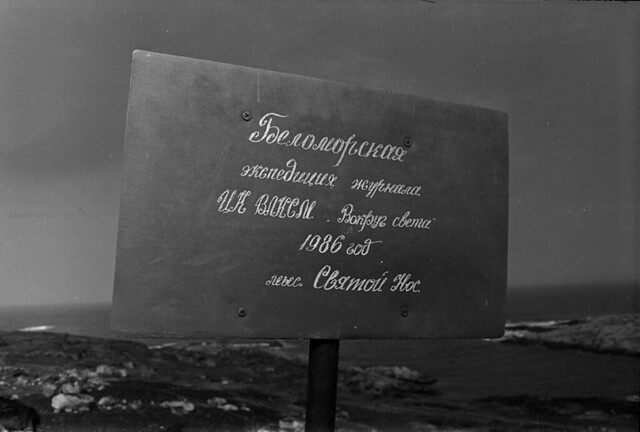

В июне 1986 года Наталья Ильинична принимала участие в беломорской экспедиции журнала «Вокруг света», посвященной 125-летию журнала. Ученые, журналисты, экологи, краеведы из разных городов страны совершили «беломорскую кругосветку» на парусном судне «Полярный Одиссей».

Наталья Ильинична участвовала в этой экспедиции в роли судового повара («кока»), готовила и кормила всю эту ученую братию. В октябре 2021 года Наталья Ильинична ушла из жизни, но память о ней навсегда сохранится в сердцах тех, кто ее знал.

Коллеги запомнили ее очень активной, общительной, доброжелательной, заботливой, хлебосольной, всегда готовой прийти на помощь.

"Братия", конечно, была далеко не учёной, да и вообще ни одного учёного в прямом смысле этого слова на борт не ступало, ну да ладно.

Тогда же поставили бушприт.

И, конечно же, я не только снимал, но и работал тоже. Как все.

Ещё за месяц, может, я ходил в этом пальто, оно у меня со студенческих времён, а вот на этом снимке я сознательно его надел, чтобы запачканным выкинуть потом.

Как-то раз Сергей Никулин и Саша Захаров приехали и сняли сюжет для Карельского ТВ, о том, как идёт подготовка к плаванию. Я там фигурировал, само собой. Утром после эфира, наш председатель Прокуев, отменная сволочь, кстати сказать, покойничек был, пришёл к нам в редакцию народного хозяйства и стал меня распекать, за то, что я встрял в кадр, мол, несолидно старшему редактору и т.д. и т.п.

Я прямо ему сказал, что не понимаю его претензий, ну он и отстал. Потому что рыльце его было в пушку по отношению ко мне. Прокуев обещал мне квартиру, конечно устно, я тогда ещё был зелёный и не знал, что с этими подонками-номенклатурными-коммунистами (он был секретарём Петрозаводского горкома и был сунут на должность председателя Гостелерадио Карелии в связи с какой-то провинностью, понижен, так сказать, и, конечно, ни уха ни рыла в ТВ и радио не смыслил) нужно всё фиксировать на бумаге. Хотя это тоже вряд ли помогло бы. Обещал в обмен за то, чтобы я вынул из прорыва отдел строительства, который завалил выпускник факультета журналистики некто Савченко. Ну я вытащил, а Прокуев меня кинул. Оно и к лучшему. Будь у меня квартира, я бы может ещё думал, ехать в Канаду или нет...

Потихоньку становилось тепло, вот Афонькин греется под скупыми лучами апрельского солнца. Я уж и имени его не помню, может быть Олег, все звали его "Афонькин" и это была его настоящая фамилия. Парень был смекалистый, очень не дурак поддать, добрый. Будет один эпизод, когда все поразились его смекалке, и я об этом эпизоде расскажу. Афонькин умер примерно в 2010 году... Почему-то мне запомнилось, что когда в это же время я виделся с Натальей Берниковой и сказал ей о его смерти, а мне о ней сообщил С. Никулин, она ответила, что не помнит Афонькина совсем. Что было невозможно проведя два месяца рядом с человеком. Наверное были какие-то основания у Натальи так заявить. Теперь уже ни у кого не спросишь...

Фотография ниже мне очень нравится. Контражур, солнце в якорном клюзе... Потом кто-то у разместит её на сайте ПО без указания моего авторства.

Ну и Стас нарисовал, конечно, название. Молодец.

Но я отвлёкся. Пора вставить фото, а потом я продолжу рассказ.

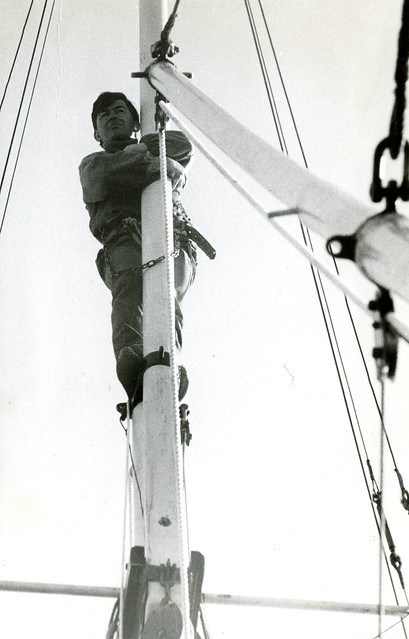

Где-то к середине мая многое уже было готово. Мачты гордо устремлялись вверх, бушприт глядел вперёд. Кинооператор Саша Захаров залез на мачту, пользуясь отличной погодой.

Самое удивительное, что все планы осуществлялись на 99%.

Это было изумительное время для тех, кто хотел и умел вертеться. А так, как вертелся капитан Дмитриев, (да и вертится сейчас, только уже в титуле адмирала исторического флота, вручённого самому себе, ну а кто из нас без слабостей), вертеться и хотеть мало кто мог.

Паруса? Легко. И вот уже я, срывая подготовку к очередной передаче, бегу по его звонку выгружать из моезда Москва-Мурманск рулон парусной ткани весом в полтонны.

Рулон послали Бурлак с Тёмкиным, о которых речь впереди. Как их кроить, шить? Легко!

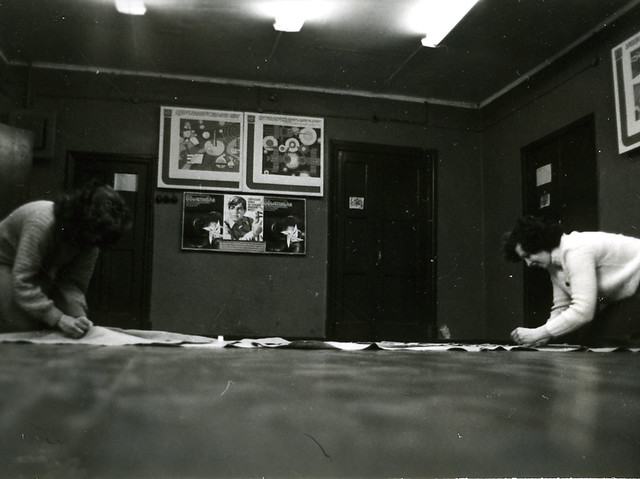

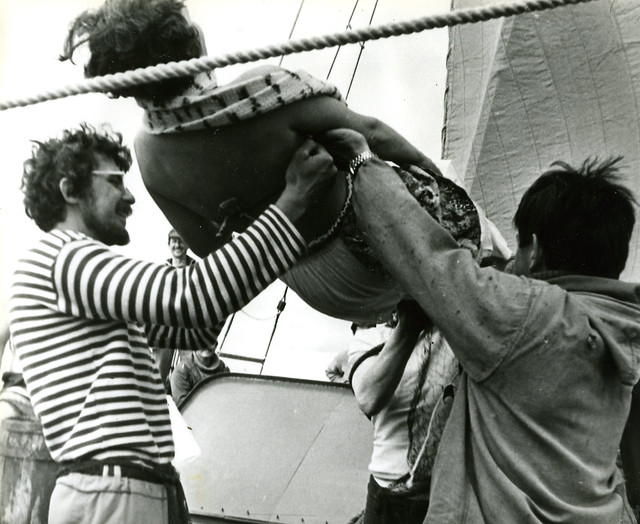

Есть, оказывается в БОПе (Беломорско-Онежском пароходстве, где мне доведётся работать с 1994 по 1996 год) парусный цех! И вот уже Наташа Берникова и жена (ныне вдова) Саши Захарова Марина Юргенс кроят паруса.

Ну а мы их шьём... В том числе, среди швей, оказывается и ваш непокорный слуга.

На природе, обдуваемый тёплым майским ветерком.... Блин, (тогда мы ещё не говорили "блин") кто бы мне сказал за полгода до этого, что я буду шить паруса...

И что интересно, были специальные напёрстки на кожанном ремешке, которыми можно было продавливать толстенную иглу, обшивая алюминивый уголок толстой дратвой.

Вот он, такой напёрсток у меня на руке. Впрочем, этот снимок, что ниже, мог быть сделан уже в середине нашего пути по ББК, после Сегежи, потому что тут виден слева от меня магнитофон, который я взял напрокат у знакомых девчонок из Сегежи, да и щетина у меня уже двухнедельная по крайней мере. И рубашка другая. Но это неважно. Важно, что искусство шить паруса не было утрачено в конце 20 века. И что я могу всегда спросить: " А ты паруса шил?". Очень большой шанс, что собеседник мне ответит, что не шил. А я - шил.

Ну давайте вернёмся взад. Вот ещё кадр, как Наташа и Марина кроят паруса.

Которые мы потом будем обшивать канатами.

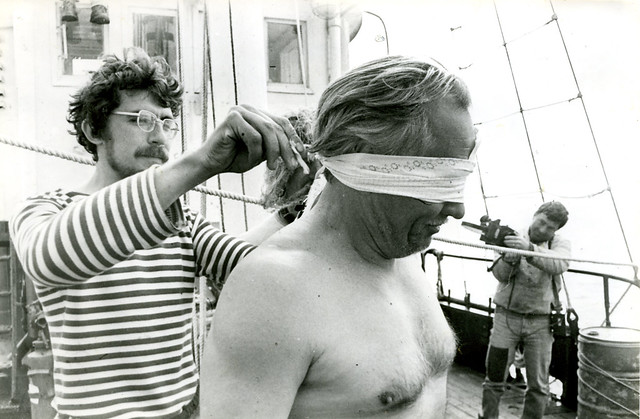

Журналист Сергей Никулин и кинооператор Александр Захаров.

Вот тут наша петрозаводская команда почти полностью. Сейчас, конечно, не вспомнить, но мы, должно быть, сделали круг по петрозаводской губе в тот день.

По часовой стрелке: Юра Полнков, Серёга Железов, Олег Афонькин, Стас, Коля, Саша Захаров с сыном, Марина, Сергей Никулин.

Дочь Никулина фотографирует отца.

Хороший фонарь, да. Можно было бы домой забрать и переделать под электрический. Но мне было лень и его, скорее всего, кому - то отдали. Или кэп забрал себе. Больше я его не видел.

Сергей Никулин с сыном. Мачта стоит (сколько было трудов её водрузить!) Паруса надуваются.

Вот, кстати, нашёл негативы, да, мы тогда прогулялись по губе. Нашёл-то нашёл, но, видать вставил прямо в альбом ЖЖ, а когда потёр, то они пропали. Может быть не навсегда, пока оставлю дырки.

В Соломенном или за Бараньим берегом горел лес.

А у меня было хорошее настроение. Хотя, опять же, возможно, что этот снимок из середины плавания. Я старался помечать свои негативы точной датой съёмки, но при сканировании они могли перемешаться. Поскольку это было так давно, то точная хронология значения вообще не имеет. История, чо.

Я с Мишей Новожиловым (если не забыл фамилию)

Матрос Никулин уверенно смотрит в будущее. Которое не придёт само, если не примем мер.

За зебры его комсомол, за хер его - пионер.

Часть шестая. Начало лета 1986. Закладка бетона в днище.

Где купили и купили ли вообще бетон? Лучше меня не спрашивайте. Это ж был пока ещё Советский Союз. Хедрик Смит всё описал задолго до нашего путешествия.

Сценарий вполне мог быть таким:

Везёт машина на стройку груз бетона. Останавливаем, махая десяткой. Охотно останавливается водитель, стройка подождёт, там ничего за тот бетон не дадут, можно потом поехать и снова загрузиться. Кто спросит, сколько чего? А тут живые деньги.

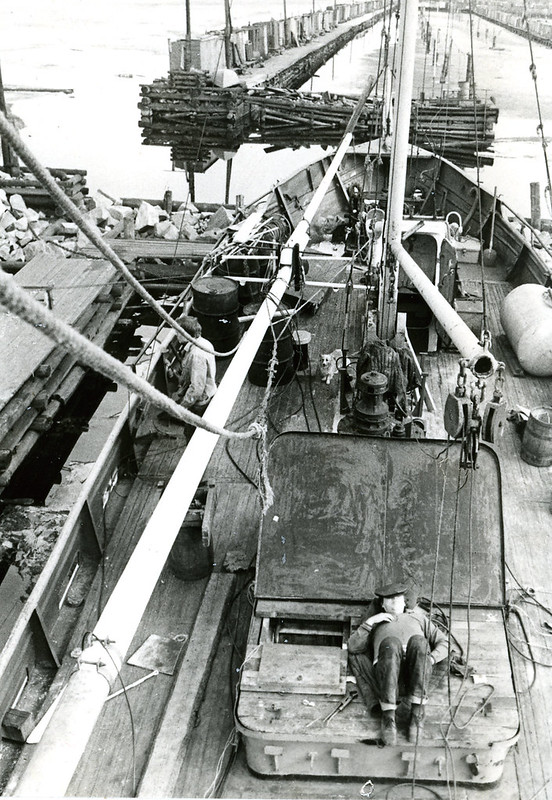

Но для того, чтобы залить бетон под деревянный пол, надо было иметь соответствующие условия. Носить издалека по одному ведру - провозишься сутки и бетон затвердеет. Прожигающий своей энергией стены кэп договорился с руководством порта Петрозаводскмаша о том, что мы пришвартуемся у их причала и загрузим всё за часа четыре.

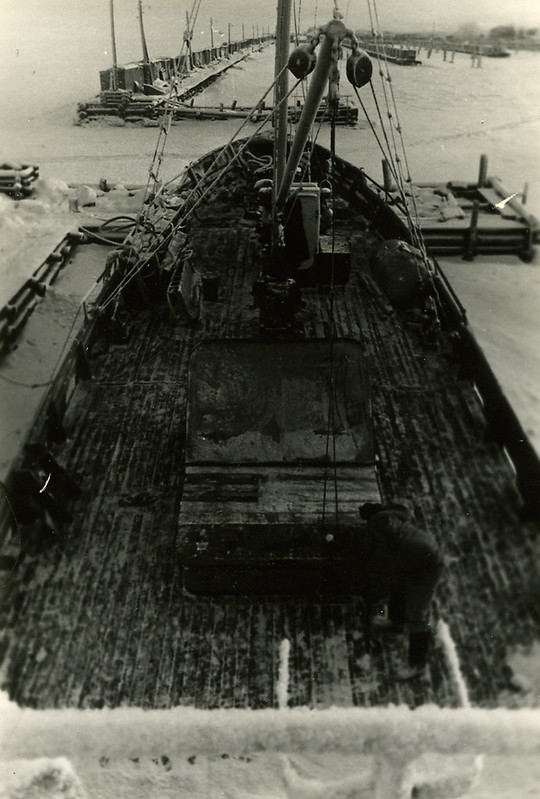

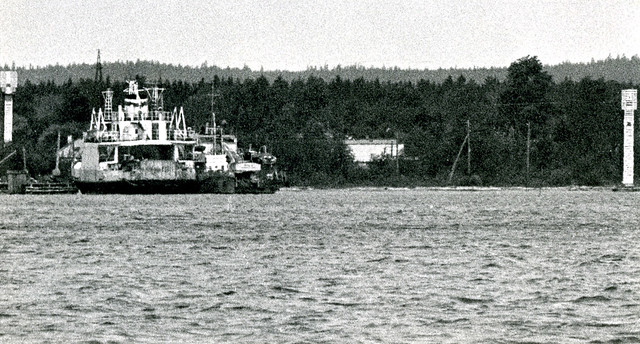

Ооо, я хорошо помню те дни конца мая, а может и июнь уже был, когда самосвал вывалил кучу жидкого бетона на причал и нам нужно было, в течение нескольких часов, запихать всё без остатка под пол, прямо на корпус траулера. Для остойчивости, так сказать. Вот пригнали пароход.

Поставили в док. Помню, что кто-то из бдительных работников порта орал мне, что нельзя снимать, когда я сделал этот кадр, забравшись наверх. Ну да хорошее время было тогда, у меня была при себе всегда красная корочка Гостелерадио, а красные корочки тогда уважали. Сунул этому виджиланте в зубы, он и отстал. А у меня остался кадр.

Началась работа.

Бетон приходилось носить довольно издалека.

Работали я, Стас, Афонькин и Коля. Миша Новожилов тоже.

Да, забыл ещё Мишу Данкова. Старший научный сотрудник. чо.

Загрузили. Бетон затвердел. Пароход осел немного на воде. Возможно это даже сделало его днище безопаснее...

Солнце то ли всходит, то ли заходит. Сейчас уже не вспомнить...

Собака Стаса Жулька

Вошли в Беломорско - Балтийский канал. Ночью прошли несколько шлюзов.

И где-то поутру вышли в Выгозеро. Сергей Никулин пытается ловить рыбёшку с борта.Фотография вышла в контровике. Сейчас, когда у меня подписка на Фотошоп, я бы всё мог в этой программе вытянуть. Но жаль время тратить. Рубку парохода видно, а Никулин есть на других фото.

Часть восьмая. Лето 1986. Следуем по ББК. И проходим последний шлюз с выходом в Белое море

В какой-то момент днём, когда шли по Выгозеру вдруг послышался страшный скрежет, корабль изрядно тряхнуло и он сильно накренился. Сели на каменную банку.

Приняли решение откачать за борт запас пресной воды из цистерны, чтобы облегчить судно. Помню, что стояли долго, выпустили в озеро Выг литров триста воды. От нечего делать кидали спиннинг и поймали штуки три щуки приличного размера.

Действительно попали на луду, которая никак не была помечена на карте, или карта была такая. Ну эхолота-то у нас не было. Экспедиция, чо.

В общем как мы снялись с той банки я не помню, помню, что долго гоняли двигатель, пытаясь, в основном дать задний ход.

Как-то снялись в конце концов. Ещё помню, что мы с Энди Авдышевым пошли, сначала нас кто-то отвёз на лодке, гулять по Сегеже. Я хотел навестить одну мою знакомую, но её не оказалось дома, но посетил другую, она предложила магнитофон напрокат, а у Андрея был адрес какого-то радиолюбителя, который нам устроил ночлег в пустовавшей квартире. Этого любителя Энди никогда не видел, но по эфиру хорошо знал, как и сотни других по всему миру.

В общем наутро припёрлись на берег, поорали мужикам, чтобы послали лодку, и снова были на "Одиссее".

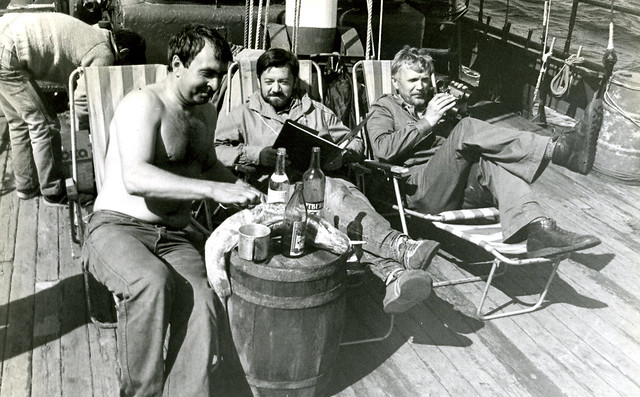

Настало время идти дальше и худо-бедно причапали к последнему шлюзу ББК, перед которым остановились. После ужина всем стало хорошо (наверняка было налито по 50 грамм водочки). Время было - сухой закон, но у меня под койкой стоял ящик водки и я, с разрешения капитана, наливал "по соточке" за какие-то работы типа очистки гальюна. О том, как это делалось, то есть как чистился гальюн, а не пилась водка, конечно - речь впереди.

Все сидят и отдыхают, слушая музыку на портативном магнитофоне, который я взял у подруги напрокат в Сегеже.

Этот снимок, возможно, из другого времени, но близкого по хронологии к началу плавания.