Карельское ТВ. Часть 3. Цензурный вариант

ЛАРИСА ЗЛОБИНА

Я помню, что дал Ларисе какое-то письмо, где жители одного из районов Петрозаводска жаловались на то, что на их улице не работает водоколонка. Она сходила туда, поговорила с жителями. Может быть фотограф Ларионов Вова с ней ходил, не помню деталей, конечно. Наверное, потом ещё она сходила по другому письму, как бы то ни было, наступило время её журналистского дебюта в передаче, не помню, шла ли она в записи или живьём, но передача состоялась. Зато хорошо помню, что я ей сказал прийти минимум за полчаса, потому что у каждой передачи вначале был так называемый «тракт», то есть репетиция. Гена Захаров даже один раз на летучке неудачно пошутил, что ведущую хорошо «оттрактовали». Она пришла почти впритык к началу тракта, на что я ей немного попенял, что, мол, негоже на дебют приходить с опозданием. И тут же почувствовал, что она буквально побагровела от злости, после чего я сказал себя: «Опа-на, дамочка-то с амбициями, не надо её против шёрстки гладить, тем более с мужем на такой должности».

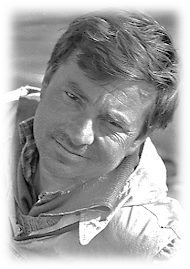

К тому времени я уже прочитал книжку Хедрика Смита про разные «тассовки», предназначавшиеся для быдла и начальства и знал, что 100% корреспондентов ТАСС сотрудничают с КГБ так или иначе. И понимал, какую силу имеет корреспондент столичного агентства, даже если он в Карелии. По части характера Ларисы я, впрочем, совсем не ошибся. Она стала работать в Экране дня, а потом резко пошла вверх по карьерной лестнице, ещё в ТВ заткнув за пояс всех первых дам типа пушкиных нифашевых и таровых. Карьеру она сделала совершенно головокружительную по местечковым меркам. Конечно, я, когда ушёл в 1989 году с ТВ на вольные хлеба, потерял с ней всякий контакт, который и без того был минимальным, но вот что о ней писали тут:

Лариса Злобина, тележурналист ГТРК «Карелия», в свое время баллотировалась в мэры Петрозаводска (проиграла Сергею Катанандову). А также потом стала депутатом Государственной Думы РФ, и помощником аптекаря, депутата и кандидата в Президенты страны Владимира Брынцалова.

Сейчас ей лет под 80 уже, (уже больше 80 - октябрь 2024) живёт она в Москве, болеет астмой (судя по интервью 2017 года) и довольно активна в соцсетях. Удивительно, как охотно люди делают вид, что забывают те склоки и подсиживания, что царили тогда на ТВ. Мы как-то с ней переписнулись с годик назад, и я напомнил ей, как Пушкина распускала про неё слухи, как шипела по углам Нифашева, обсуждая со всех сторон и Ларису и её мужа. Нет, сказала она, не помнит ничего такого. Но я-то точно знаю, что помнит отлично, но делает вид, что ничего не было. Хотя, может и Альцгеймер подкрался незаметно, никогда не знаешь. В июне 2024 года, когда я дополнял свои воспоминания, я прочитал в книжке какой-то Татьяны Фадеевой, которая писала о Злобиной, вот это:

Более того, когда я пришла в 1984 году на ТВ – Света Пушкина работала в редакции пропаганды, практически «обкомовский пиит». Сплошные интервью партийных функционеров и зарисовок о них… А с появлением моего «Письма» и ростом моей популярности ее стали звать звездой застоя, а меня – звездой перестройки! Она не любила меня, но особо не пакостила, как могла бы. Мы общались с ней на равных, как хорошие спортсмены друг с другом. Она всё же была профессионалом своего дела и её многие знали и уважали. Не могу сказать о ней ничего плохого. А работоспособности её и энергии можно было даже позавидовать.

Понятно, что сейчас ты не можешь, потому что Оксана, заседающая в Думе, съест тебя с говном. А тогда очень даже говорила и такое плохое, что мама не горюй. Другое дело, что Пушкина очень хороший всегда нюх имела и понимала, что залупаться на жену ТАССовца может выйти ей большим боком. Поэтому и не вредила, что боялась. Но хорошо хоть таким манером сказала об этой циничной карьеристке-хамелеонше и мелкой пакостнице. «Обкомовский пиит» – это знатно. «Пиитесса» ещё лучше было бы сказать.

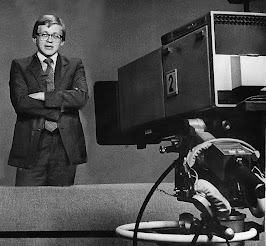

Я не помню точно, когда, но ближе к середине 1980-х, может быть в 1984м, объявили конкурс дикторов. Дикторы, конечно, были у нас поизносившись сильно. Основной, очкастый, Женя Рубаев, уже давно был притчей во языцех. Ударения ставил не там, подпускал пафоса в местах, где этого совсем не требовалось. С ним всё было ясно. Старел, выходил из ума. Однажды в кулуарах, то есть коридорах, разорался, что в гримёрной «занимаются половыми сношениями». Видно, жалко было, что не с ним сношаются. Про него ходили слухи, что в свои за 50 лет он всё ещё девственник. Сегодня 23 мая 2022 года, дополняя эти воспоминания, решил набрать в поисковике “Евгений Рубаев диктор”, не очень-то надеясь на удачу, и обнаружил целый ролик про него. Я не думал никогда, что он будет где-то упомянут в сети, да ещё с изображением. Ролик, конечно, не вставляю, дам только ссылку, смотреть было неудобно, если честно. Ещё прикольнее было прочитать: “Знаменитый диктор Карельского телевидения Евгений Рубаев женился! Для тех, кто не знает его бархатный голос, можем сказать, что он – как Игорь Кириллов для России. Так вот в этот день, будучи уже немолодым человеком, Евгений Рубаев начал новую жизнь. И чувствовал себя счастливым, о чем и рассказал своим коллегам”. Это было состряпано на Нике+, конкуренте Петронета. Никаким Кирилловым он, конечно, не был и среди коллег ничего, кроме сострадания, не вызывал. Ну да ладно, главное, чтоб был счастлив Женя наш. Интересно, жив ли? Новости были от 1994 года, когда я ещё был в Петронете.

КАРАМЫШЕВА И ТОЛЬСКИЙ

КАРАМЫШЕВА И ТОЛЬСКИЙ

После дня работы народ решил съездить в Лодейное поле, относившееся к Ленинградской области, так как снабжали ту область продуктами несравненно лучше, чем Карелию. Хорошо помню, что был сухой закон уже, я пытался вставать в очередь за водкой, но была страшная давка, причём местные мужики увидели, что вместе с ними давятся чужаки, нас, вроде было трое. Бросали на нас откровенно косые и враждебные взгляды и уже прорывались слова типа, а кто это такие тут. Намечался серьёзный риск получить пиздюлей, и я от греха подальше ретировался. Пошёл в продуктовый и купил сыра и колбасы, сколько давали там в одни руки. Наверное, по килограмму того и другого. Когда приехали в гостиницу, то для сохранности продукта, а дело было весной, в мае, ночи свежие, вывесил я авоську с продуктом за окном. Номер наш был на первом этаже. Ночью проснулся от какого-то шума за окном и от громкого смеха.

На фото из Интернета - Олонец в наши дни.

Прямо с кровати увидел тени, а когда подошёл к окошку, то под тусклым светом фонаря узрел, как с моим сыром и колбасой несколько парней убегают в тёмный парк. Конечно, по идее надо было забыть обо всём этом, да лечь и спать дальше, но стало обидно, что так нагло, со смехом, увели мою личную собственность. Благо в номере был телефон, я позвонил в местную милицию. Спросили номер и обещали принять меры. Не успел я даже к подушке снова голову приклонить, как звонят и сообщают, что воров поймали и просят пройти в горотдел милиции для опознания. Времени, наверное, три часа ночи. Пришёл. Сидит хмырь лет 15, повязанный. Наглый, ноги раздвинул, смотрит вызывающе. Спрашивают меня милиционеры: «Он?». А я откуда знаю? Я же видел спину только. Но спортивный костюм опознал. Так и сказал, что костюм его, я разглядел чётко под фонарём. Больше всего меня возмутило то, что этот пацан называл меня «бродягой». Ну что, его отвели в кутузку местную до утра, а я пошёл досыпать. Когда их брали, они зашвырнули авоську куда-то в кусты, в крапиву, поэтому поличного не было. Милиция знала про большой десант телевидения в их районе, поэтому меры и приняла, не думаю, что при других обстоятельствах вообще стали бы заморачиваться. Как бы то ни было, мы уехали, и через неделю примерно мне позвонили из Олонца и сказали, что авоську нашли, и не хочу ли я приехать забрать свой продукт. Я спросил, что с этим парнем, там на другом конце провода замялись и сказали, что, поскольку ущерб незначительный, то максимум, что ему грозит – это штраф, вернее его родителям. Естественно, я ответил, чтобы забыли про всё. Не нужен мне плесневелый к этому времени сыр и подпорченная колбаса, тем более не привлекала перспектива ехать в Олонец. Дело было закрыто.

В этой самой службе работала уникальная женщина, которая спокойно, если бы были условия, способствующие нормальной конкуренции, могла бы быть яркой пиарщицей своего ремесла. При капитализме она безусловно была бы успешной предпринимательницей. Ну а при победившем в одной стране социализме была чем была. Я говорю о заместительнице министра бытового обслуживания, да было и такое министерство в Карелии, а может она и министром была, сейчас уже не вспомнить, как не помню я её фамилии и имени, но она мне помогала делать передачи, может с десяток мы с ней их сделали. В списке этих передач были и конкурсы парикмахеров, и рассказ про ателье фотографа, где я узнал, что в новый Дом быта на Гюллинга нужен фотограф и сосватал туда Серёжу Бойцова, работавшего грузчиком в магазине на улице Фрунзе, мимо которого я каждый день ходил на работу. Устраивались для передачи показы мод, манекенщицы приходили в студию, я не упускал случая пофлиртовать с ними. Мы показывали изделия трикотажной фабрики и всё такое прочее. Даже французов один раз снимал я там, их группу вела моя покойная ныне преподавательница Наталья Мельникова. Для французов, конечно, было стремно узнавать, что обувь вообще можно чинить, а не выбрасывать и не покупать новую.

А меня за этим занятием, то есть сопровождением делегации французов запечатлел Боб Семёнов. Он снял эту женщину, может даже в то же время, когда делал этот официальный портрет во время визита французской делегации в Дом Быта на наб. Гюллинга. Зам министра быта, о которой я говорю, сидит слева на первой фотографии ниже, а Наталья Мельникова – справа. Между ними две француженки. И если не знать, кто из какой страны, то отличить невозможно. Кучерявый амбал – мэр Петрозаводска Доршаков. Кажется, он был до этого министром бытового обслуживания, благоволил своей заместительнице, но я уже забыл, так ли это. У Вечного огня, где я запечатлен на заднем плане в центре стоят уже упомянутый Доршаков, зам. мэра Ла Рошели Жан Компаньон, ещё какой-то французский чиновник, он потом будет пытаться покосить косой траву в Кижах (вроде Тиссандье его фамилия), а справа от него – Юрий Кузнецов, секретарь горкома партии. РИЙ ЧЕВСКИЙ И ПЕРЕДАЧА «НАШ СОВРЕМЕННИК»

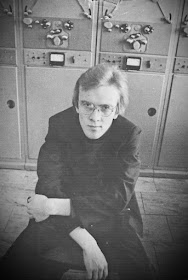

Когда я всё ещё работал в редакции пропаганды, то у меня была авторская передача «Наш современник». Всего я их сделал четыре штуки. Первая была про какого-то дорожного строителя, от которого я узнал, что в СССР построить километр дороги стоило 1 миллион рублей. Столько же затрачивалось на возведение 100-квартирного блочного дома. Над передачей про этого строителя, как и над всеми остальными “современниками” я работал с прекрасным режиссёром Юрием Чевским (фото). К сожалению, когда я начал с ним работать, он уже был в раздрае с Тольским. Раздрай случился из-за того, что Юрий попал в больницу то ли с инсультом, то ли с ещё чем-то и, по слухам, его мозг был некоторое время мёртв. Может и час или больше. Что позволило Тольскому сделать по этому поводу, не знаю где, скорее в кулуарах, потому что на публике такое не скажешь, что Юра уже никогда не будет таким же умственно полноценным, как был до больницы. Обида Чевского была смертельной и так и не прошла до окончания моей работы на Карельском ТВ во всяком случае. Но одно ясно, сердце у него было слабое, и он умер году в 1994, когда я работал, вернее числился в БОПе. О нём ходили и другие слухи, типа того, что до попадания в больницу он мог с утра в командировке поставить на тыльную сторону ладони полный стакан водки, медленно его высосать, а потом работать весь день как огурчик и засадить второй или третий стакан уже вечером, после добросовестно сделанных съёмок. Но когда мы с ним познакомились, и он стал режиссировать мои передачи, он находился уже в щадящем для его здоровья режиме и ни на какие съёмки не ездил. Я привозил ему отснятый материал, даже если он снимался в Петрозаводске, он с нами не ездил на съёмки. Сделали мы передачу про этого дорожного строителя, «сюжет» синхронный сняли в дорожном техникуме, где наш герой выступал перед учащимися и вещал банальности типа того, что надо учить математику, иначе построишь такую дорогу, что хрен поймёшь куда выведет. Я про ту передачу больше ничего не помню. Вторая программа под этой рубрикой запомнилась лучше. Героя для неё мне нашёл Славка Пичугин, работавший к тому времени корреспондентом «Ленинской правды» по Северному Приладожью. То бишь по Сортавале с окрестностями, Питкярантскому и Лахденпохскому районам.

Когда я всё ещё работал в редакции пропаганды, то у меня была авторская передача «Наш современник». Всего я их сделал четыре штуки. Первая была про какого-то дорожного строителя, от которого я узнал, что в СССР построить километр дороги стоило 1 миллион рублей. Столько же затрачивалось на возведение 100-квартирного блочного дома. Над передачей про этого строителя, как и над всеми остальными “современниками” я работал с прекрасным режиссёром Юрием Чевским (фото). К сожалению, когда я начал с ним работать, он уже был в раздрае с Тольским. Раздрай случился из-за того, что Юрий попал в больницу то ли с инсультом, то ли с ещё чем-то и, по слухам, его мозг был некоторое время мёртв. Может и час или больше. Что позволило Тольскому сделать по этому поводу, не знаю где, скорее в кулуарах, потому что на публике такое не скажешь, что Юра уже никогда не будет таким же умственно полноценным, как был до больницы. Обида Чевского была смертельной и так и не прошла до окончания моей работы на Карельском ТВ во всяком случае. Но одно ясно, сердце у него было слабое, и он умер году в 1994, когда я работал, вернее числился в БОПе. О нём ходили и другие слухи, типа того, что до попадания в больницу он мог с утра в командировке поставить на тыльную сторону ладони полный стакан водки, медленно его высосать, а потом работать весь день как огурчик и засадить второй или третий стакан уже вечером, после добросовестно сделанных съёмок. Но когда мы с ним познакомились, и он стал режиссировать мои передачи, он находился уже в щадящем для его здоровья режиме и ни на какие съёмки не ездил. Я привозил ему отснятый материал, даже если он снимался в Петрозаводске, он с нами не ездил на съёмки. Сделали мы передачу про этого дорожного строителя, «сюжет» синхронный сняли в дорожном техникуме, где наш герой выступал перед учащимися и вещал банальности типа того, что надо учить математику, иначе построишь такую дорогу, что хрен поймёшь куда выведет. Я про ту передачу больше ничего не помню. Вторая программа под этой рубрикой запомнилась лучше. Героя для неё мне нашёл Славка Пичугин, работавший к тому времени корреспондентом «Ленинской правды» по Северному Приладожью. То бишь по Сортавале с окрестностями, Питкярантскому и Лахденпохскому районам. Эта командировка состоялась в июне 1983 года.

В самом начале месяца. Тогда в Сортавала направился большой десант журналистов и режиссеров Карельского ТВ, я помню, что было нас человек 15 и все ехали на Пазике, но ещё был и Жора Хорин, следовательно, был и его Уазик, он же “козёл”. Помню Эрика Воронина, Пушкину, Илью Пашкова, Сашу Захарова и, конечно, Галю Крюкову. Да, ещё была Галя Хоничева, она снимала что-то про растительный мир Северного Приладожья и мы с ней ездили на “дачу ЦК” и на Валаам. Ага, был ещё Боря Конанов, работавший на неё и на Галку Крюкову. На меня, как я уже говорил, работали Захаров и Пашков. Последний записывал “синхрон” на пьянке-рыбалке на Ладоге.

Илья Пашков умер 10 марта 2025 года.

Пушкина тогда сумела добиться интервью с Дубровским, директором племзавода “Сортавальский”, у которого работала в служанках Мария Осиповна Кекконен, о которой я пишу, перелагая мамины воспоминания. Что ещё Пушкина делала, мне было совсем неинтересно, впрочем.

ПОЕЗДКА НА ВАЛААМ

Я никогда не забуду ту поездку на остров Валаам 3 июня 1983 года. Мы поплыли на остров, находящийся в 40 км от Сортавала, на судне Петра Антоновича Данченко, моего учителя астрономии, он, вроде, ещё что-то преподавал у нас в школе и был также организатором “Клуба юных моряков” куда я ходил пару раз. В основном, чтобы скрести под окраску корпус этого стального рыболовного катера железной щёткой. Его знала Хоничева, он, может, меня и не признал, много лет прошло, да я и не напоминал. К тому времени я, вроде, уже свои съёмки сделал и поехал чисто от нечего делать с ними. Когда шли по открытой Ладоге, мы с Галкой смотрели в иллюминатор, сидя под ним голова к голове, и я ей сказал, что человеческий зрачок расширяется и сужается в зависимости от освещённости окружения. Точно так же, как диафрагма объектива фотоаппарата, когда её устанавливаешь по экспонометру. Наши лица были на расстоянии 10 см друг от друга, и она сказала: “Интересно быть женой фотографа. Много узнаёшь”. Я ответил: “Ты думаешь, фотографы это говорят своим жёнам?”. Что-то щёлкнуло тогда между нами. Мы приехали на Валаам, Хоничева и Крюкова с Борей Конановым стали что-то снимать для своих передач.

Лазили на колокольню главного собора, работяги угостили рыбкой. От той поездки в июне 1983 года у меня остались две, можно сказать, концептуальные фотографии. На первой, снятой, как и предыдущие 3-го числа того месяца, я поймал в кадр выходивших из магазина старика, хотя ему, может и слегка за 50 всего и «зубастую», ощерившуюся от радости во весь рот при виде наведенного на неё фотоаппарата старушку. Очевидно, его жену. Деду купили новую рубашку в местной валаамской лавке. На правой фотографии я запечатлел типичного обитателя дома инвалидов. Но если первая фотография была снята как есть, без прикрас и почти без кадрирования в манере Картье-Брессона, то о второй надо рассказать подробнее и подлиннее. По-моему, оно того стоит. Сначала показываю «конечный продукт». После фотошопа.

А теперь рассказываю о манипуляциях, которые произвёл с фотографическим «сырьём» намного позже, уже в Канаде. Скорее всего я это сделал в 2010-х годах. Я гулял с камерой у главного входа в бывший монастырский комплекс. Почему-то у меня в архиве практически нет больше карточек с Валаама, кроме тех, что вы уже видели, хотя я всегда снимал очень много негативов, руководствуясь заветом Коли Корпусенко о том, что нужно экономить фотобумагу, а не плёнку. Инвалида я заметил сразу, но сначала прошёл мимо. К иконе царских времен под луковичной аркой. Оттуда телевиком я его и сфотографировал раз и другой. Справа виден, кстати, магазин, где старику купили рубашку. Его вроде как тут же закрыли, потому что на дверях засов. Хотел было уже пройти к катеру Данченко, как вдруг возникла идея. Я быстренько побежал к Хоничевой и Крюковой, задержавшимися у главного собора, и попросил их помедленнее пройти по дорожке перед инвалидом и мной, вставшим немного сбоку от него. Получился кадр, что вы видите слева. Можно было бы им и удовлетвориться, но я понял, что безногий ветеран сливается с кустами. Поэтому произвёл ещё несколько манипуляций в фотошопе, увеличив фигуру инвалида. Конечный результат вы видели выше. А фото моего авторства, которое я имел глупость тогда же в 2010-х, если не раньше, выставить на короткое время в Интернет, стало самым воруемым в сети моим произведением. Я даю голову на отсечение, что на Валааме, даже если кем-то и были сняты какие-то фотки инвалидов, ни одно не было опубликовано.

Справа я даю скан какого-то ресурса на английском, без зазрения совести и без указания на моё авторство, опубликовавшего снимок. Я им писал по этому поводу, но результатов мои действия не возымели. В своё время даже небезызвестный Лёня Парфёнов решил «оказать мне честь» и опубликовать это фото в своей книжке «Намедни». Мои условия его, вернее ту, которая от его лица вела со мной переписку, не устроили. Книжка осталась без фото. Всероссийская слава мне как-то побоку, знаете ли. Да и Лёню я всегда держал за манерного выебона. Сейчас, к середине 2020-х от него уже ничего, кроме чёса по городам и весям, с заездом в Монреаль в 2024, стоящего не исходит.

К вечеру причапали в Сортавалу. Я сходил домой, поел, взял в магазине бутылочку сухого, и пришёл в гостиницу. Предложил Галке погулять по моему родному городу, с чем она радостно согласилась. Мы гуляли часа два и оказались на парковской горе. Дело было уже после часов десяти вечера. Пока мы всё это усидели часа за два, белая ночь спустилась над парком. Было тепло и хорошо. Да и костёр мы жгли. Мы говорили взахлёб, о нашей работе, о режиссёрах, с которыми работать приятно, а с другими погано. В таком ключе. Под утро уже, часов в 5–6, вернулись в гостиницу.

В 2018 году, 14 июля, когда Карелию и Финляндию накрыла страшная жара, мы с другом Сашей Изотовым киряли сначала в ресторане, распив графинчик вместимостью в бутылку водки, которую могли в этом кабаке и разбавить, правда. Потом усидели на пристани бутылку шипучего Российского шампанского. Но и этого нам показалось мало. Мы пошли, а дело уже было к 11 вечера, если не позже, в Магнит и купили там булки, масла, красной икры и бутылку Тамянки. По студенческим временам я помню, как это вино шло за милую душу. Но оно оказалось выгонки какого-то левого завода и в нас влезло только по небольшому пластиковому стаканчику. Мы, вроде даже вылили всё остальное или оставили для местных бомжей. Но я об этом эпизоде начал писать неспроста. Этот последний стаканчик мы допивали, спустя ровно 35 лет, на том же самом месте, где я провёл ту незабываемую ночь с Галиной. По мозгам это противное вино всё-таки вдарило, был уже, наверное, второй час ночи, и мы засобирались по домам. Я, вроде бы, тётку Тамару даже беспокоить не стал и проспался у Саши на квартире. Потом, 15 числа поехали в Йоэнсуу. Но когда уже решали, что делать с икрой, булкой и маслом, ну не нести же всё это домой, откуда ни возьмись, появилась белая бродячая по всей видимости, кошечка. Ей всё и оставили. А мне это видение показалось духом Галины, мозги-то были уже расплавлены алкоголем. Ничего, что она была брюнеткой, произошло, вот, буддийское перевоплощение…

А в том 1983 году мы поехали все в одном автобусе через Долину смерти. Из Сортавалы в Петрозаводск вели два пути. Один, довольно длинный, я его нарисовал красной линией, шёл через Олонец. Рейсовый автобус, останавливаясь в каждом населенном пункте, если входили или садились пассажиры, тащился часов шесть. Но по сравнительно хорошей асфальтированной дороге. Другая была известна в народе как идущая через упомянутую долину, или ещё говорили «через Колатсельгу». Это расстояние было минимум на треть короче, но дорога была грунтовой и в ухабинах (синяя линия). В начале 2000 через Колатсельгу проведут настоящую прямую автодорогу, где машина может идти под 100 км/час. Я проехался по ней во время моего первого приезда в Россию после 6-летнего пребывания в Канаде, в августе 2004 года, и автобус дошёл максимум за 4 часа, а может и за три с половиной. Со всеми остановками. А в другой раз ехал на такси-бомбиле в компании двух человек, и девчонка водитель домчала чуть ли не за два часа с половиной. В 1988 мы проедем на велосипедах весь маршрут. Сначала через Колатсельгу, потом длинным маршрутом, но как – то минуя Олонец и, видимо, срезав часть пути по неасфальтированной дороге сразу на Видлицу. То, что мы ни в Олонце, ни в Ильинском не были это точно. Как верно и то, что ночевали в Колатсельге, у гостеприимного директора звероводческого совхоза дома. Об этом будет рассказ в 4-й части воспоминаний. Помню, что Пушкина трещала без умолку всю поездку, что автобус жутко трясло и что на полях было много одуванчиков. Режиссёр и лектор общества «Знание» Эрик Воронин, высокомерный и очень недалёкий человек, вообще непонятно что делавший в этой поездке, заметил, что урожай яровых одуванчиков нынче неслыханно будет богатым. Или что-то в этом роде.

Потом, как оказалось, Жора Хорин тоже дружил с этим директором, так что его слова о том, что он в этом Доме отдыха «не только был, но и культурно отдыхал» были чистой правдой. Он в тот день не поехал со всеми, а приотстал и решил навестить директора индивидуально. С бутылочкой сухого винца, купленного в Сортавала. Про свои планы он рассказал товарищам по номеру сортавальской гостиницы «Ладога».

Они жили в номере вместе. Пока Жора отсутствовал, кто-то из них, наверное, Илья Пашков, как-то бутылку Жоры открыл, вино было тут же выпито, а на место его налили воды, разбавив чуть-чуть чаем для придания желтизны. Пробку сумели затолкать обратно так, что было ничего не заметно. Жора потом рассказывал, как после баньки они с директором Дома композиторов сели, и гость гордо выставил угощение. Отхлебнув коего, первый сморщился и сказал Георгию Васильевичу: «Не понял юмора». Какие слова потом употреблял взбешенный Жора, мы уже никогда не узнаем. Хотя это всё могло быть и легендой, рассказанной Пашковым спустя некоторое время.

ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРЕДАЧА ЦИКЛА «НАШ СОВРЕМЕННИК»

Когда мы приехали, причём Захаров всю дорогу меня изводил рассказами о том, что вот, мол, он поехал в командировку, а ему должна была прийти машина новая или что-то такое, что он упустил из-за этой командировки. При всём моём хорошем отношении к Саше мне были пофигу его страдания. Во-первых, непонятно было, почему никто из его родственников не мог пойти и получить по его доверенности ту машину. Во-вторых, если тебе так уж надо, то подменись с кем-то, кто машину не покупает, и пусть он едет вместо тебя в командировку. Ну, Сашка скулил недолго. Ехали мы, вроде, на Мурманском поезде. Когда приехали на станцию, вечером, в страшный холод, то были встречены с каким-то автобусом типа «ПАЗик». Он нас привёз на рУдник, так это произносилось тогда. Помню, что по посёлку бегали в темноте или при свете одного или двух тусклых фонарей на столбах, своры бездомных собак. Нас поселили в «Доме культуры», куда привезли для этого случая три кровати с металлической пружинной сеткой. Тут же, видимо, преподавались уроки гражданской обороны, поэтому находились противогазы.

В одном из них я и позирую.

Обратите внимание, что передо мной лежат два объектива от моей «Практики». Один телевик, он длинненький такой, вроде 75 – 105 мм, а короткий – широкоугольник с фокусом 28 мм. Они подходили и к Зениту.

На фото мы в шахте со звукооператором Женей, фамилии которого я в упор не помню. Может Неустроев... Тут надо учесть, что световой день в январе в тех широтах составляет максимум полтора часа. И это при солнце. Нам повезло, и солнце вышло. Саша Захаров что-то снял, хотя снимать там было решительно нечего. Кроме стай бродячих собак, шаставших по посёлку. Решили, помню, имитировать рыбную ловлю. Шахтёры, получавшие по тем временам безумные деньги, по 500–700 рублей в месяц, конечно, не испытывали никакой потребности в таких заунывных способах времяпровождения, как рыбалка. Летом ещё куда ни шло, наверное, а зимой сидеть над лунками и трясти короткой удочкой им совсем не пристало. Но нам надо было делать кино. Выход нашли. Купили в магазине голов палтуса и даже были рыбины с головой плюс с мясом в пол тела. Целый таз, помню. Привезли к лунке, высверленной кем-то из членов бригады до этого. Зацепили рыбью голову за крючок и Сашка стал снимать. Сделал несколько кадров. В том числе один, когда рыбью башку прямо вытаскивают из проруби. На что Чевский, ещё на этапе просмотра плёнки, заметил, не без доли восхищения, впрочем, что-то типа – ну вы и артисты, блин. И смонтировал плёнку как нужно. В общем, отмучились мы тогда на съёмках, я, помню, ходил к этому Вадиму Абрашитову домой, пытался раскрутить его на какие-нибудь заслуживающие внимания телезрителей эпизоды, но таких, похоже, в его жизни просто не было. Помню, меня потрясло его повествование, как он расстрелял из двустволки котёнка или кота, положив его в старый валенок. Какой-то дикий, непонятный эпизод. Поскольку он в передачу никак не мог войти, то я не стал даже расспрашивать, почему он так поступил. Ещё я хотел побеседовать с его отцом, расспросить, каким Вадим был в детстве, то да сё. Но почему-то не получилось, может быть, Вадим не захотел, чтобы я видел его папашу. Неизвестно, в каком виде он находился. Помню, я сильно удивился, когда в ответ на вопрос, как его величать по батюшке, Вадим ответил: «А никак. Просто Вадим. У нас, татар, нет отчества». Мы уехали с тех съёмок на поезде, наверное, на мурманском. Потом Вадим приезжал на мою передачу, которая называлась «Наш современник» и была, как почти всё остальное, за исключением передач 99–209, полным приукрашиванием действительности, лицемерием и образцом партийной демагогии. Потом, год или несколько месяцев спустя, я случайно встретил Вадима летом, а может это и был тот же год, что мы снимали и сделали передачу зимой, на проспекте Урицкого у магазина на углу Правды и Урицкого. Поговорили немного, он был очень рад меня видеть, сообщил, что в Петрозаводске у него куплена кооперативная квартира, что-то ещё говорил. В общем, я сообразил, что супруга у меня как раз в отсутствии и пригласил его в гости в нашу съёмную квартиру на Балтийской. Позвонил Захарову, он пришёл или приехал, я сварил яичницу, выпили бутылки две водки на троих, о чём-то говорили, но общих тем для разговора почти не было. Где были тогда его интересы и наши? Пропасть разделяла наши мировоззрения, наше воспитание и род деятельности. Когда он ушёл, я вздохнул с облегчением и, наверное, лёг спать.

РАБОТНИЧКИ ВЫМОРОЧНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ И ПРИМКНУВШИЕ К Карельское телевидение в том виде, как я пришёл в него в ноябре 1980-го, как я понял почти сразу же, или, по крайней мере проработав с годик вне информационной редакции, было сплошным недоразумением. С его редакциями – художественной, народного вещания, пропаганды и молодёжной. Зрителей у программ, выпекавшихся в них, почти не было. За исключением уже упомянутой 99–209. Но для того, чтобы выдать на-гора свою месячную норму эфиро-часов, молодёжка тоже приглашала в студию невесть кого. В основном комсомольских вожаков. Редакции художественного вещания работать было куда как вольготно. Сними на «передвижку» спектакль – отработка в кармане. Я подозреваю, что и концерты собственного оркестра шли им в «отработку».

Кого помню из «творческих работников» и примкнувших к ним. Технический персонал меня никогда не интересовал, хотя, когда мы ещё переписывались с Никулиным (и два раза встречались с ним за пивом в Петрозаводске), он мне присылал имена и фамилии почти всех. 1. Света Олещук (Олещучка), 2. Боря Конанов, 3. Рамон Ниеми, второй муж С. Пушкиной (4). 5-не помню, 6 – тоже, мужик из техперсонала, 7 и 8 не помню. 9. Саша Захаров, 10 - Галя Парфенчикова, 11 – не помню. 12. Коля Корпусенко. 13 – Роберт Богданов, на самом деле у него еврейская фамилия была вначале, Фогельсон, кажется. 14 - Юрий Зайончковский, 20 - Галина Хоничева, 22- Саша Колобов, 23-Людка Митина.

Ещё там крутилась целая орава бездельников под общим названием «режиссеры». Особенно много их было в уже упомянутой «художественной» редакции. Там были: какой-то Эрик Воронин, Ананьин, Зайончковский (главный режиссёр). Был какой-то здоровый мужик, фамилию которого я забыл. Его сын, художник, потом заходил к нам в Петронет. Были какие-то незаметные, и я смутно помню только, что такие были, но что касается их фамилий, то мне не вспомнить уже ни за что. Я пару раз работал с номером 11 и запомнил, что эта режиссёрша была одной из самых неумелых.

Но кто такие были 5, 7 и 8, наверняка тоже режиссёрши или ассистентши, уже никогда не вспомню, да и незачем. Были мимолётные, вроде Тани Вахрушевой, выпускницы иняза. Или долго работавшая моя бывшая одноклассница Оля Левашова.

У Молодёжки были свои три – Смирнова, Спиридонова и Хаапалайнен. В народном хозяйстве Згодько, Нифашева. Парфенчикова и Чевский. В «Экране дня» была Сталина, Людка Митина, Галя Раутио и Осипова (я перечисляю как режиссёров, которые работали за пультами, так и ассистентов, которые до него не допускались), но могли в ходе службы вырастать в таковых.

Большой снимок, опубликованный в сообществе ВК Архив фотографий Бориса Семенова на самом деле был поставлен Володей Ларионовым для какого-то юбилея, типа 40 лет телевидению. Думаю, он снят году в 1985, но ручаться не могу, а искать, когда сколько лет этой конторе исполнялось вы уж меня увольте. Я фигурирую в последнем ряду, вторым слева, с неподстриженными волосами. Рядом со мной Спиридонов, потом Хаапалайнен, затем Коробов. Опять же, многих мог бы перечислить, так как по крайней мере все «творческие работники» узнаваемы и запомнены мною, но делать этого не стану. Скажу только, что это тот редкий случай, когда собрались практически все. Ни до этого, ни после, насколько я знаю, такого массового снимка не делалось. А фотография убедительно показывает, сколько нас и их кормилось на Карельском ТВ. Если бы фото всех, кто там работает, было бы сделано сейчас или в 2010, скажем, году, то в кадре, наверное, осталось бы десятка два человек. А было, опять же, считать точно лень, но явно больше сотни. И ещё, конечно, такие снимки надо делать на камеру типа Лингоф, на большой негатив, а не на плёнку 24 х 35мм. Володя Ларионов, впрочем, мог бы сделать его и на средний формат – 6 х 6 см. Я смутно помню, что у меня была такая фотография от него, где лица были чёткими.

Но вернусь к бездельникам типа всяких ворониных с ананьевыми. Они были хороши только в устраивании каких-нибудь «капустников» к юбилеям.

Я запомнил один такой. Кто-то из них сочинил такие стишата на мотив популярной тогда песни группы «Верасы»:

Малиновки заслышав голосок

Назначу тебе верное свиданье

Сведу за фильмотеку во лесок

И дам редакционное заданье

Фильмотека, в которой хранилась «нетленка» Карельского ТВ, в том числе и сюжеты и репортажи, которые делал я, а в комнатушке сбоку сидели цензоры, была как раз за нашими спинами и, действительно, стояла как бы в леске. Между её зданием и забором был самый настоящий ельник, где наверняка росли грибы. Ещё я запомнил, что мой тогдашний тесть Ю. М. Горбачёв с презрением сказал после, может быть, как раз этого «капустника» про его организаторов типа это всё, на что они способны, покривляться на таких мероприятиях. И это было чистой правдой, думаю, что 50% их, если не 75 легко можно было сократить и на оставшихся работы хватило бы, даже и непыльной. Никто из них не ездил в командировки с редакторами. Говорили, что Нифашева ездила с Хайкичевым, но я тех времён не застал. Диана Ивановна к моменту моего прихода на ТВ уже прочно сидела на широкой заднице. То же самое говорили и про Юрия Чевского, и про его подвиги по части выпить с утра натощак целый гранёный стакан водки, о чём я уже писал. Я и Галя Крюкова очень любили работать с Чевским. Только это уже был Чевский, перенесший то ли инфаркт или инсульт. Я даже не помню, на моём ли веку он лежал в республиканской больнице или уже вышел из неё, когда пришёл я, просто вначале несколько лет я с ним не работал. Он делал с Новиковым «очерк» про Успенскую церковь на чёрно-белой плёнке. Тогда, вроде, и выпивал он тот гранёный стакан. Но было это может и в конце 1960-х или в начале 1970, а я пришёл осенью 1980 го. Ещё я помню, что для него было хорошим делом работать со мной, в отличие от предыдущих редакторов, занимавшихся строительством – Соснина и Савченко. Соснин на моём веку уйдёт на пенсию. Его Юра Чевский просто ненавидел, что порой прорывалось наружу. Он, например, когда монтировал сюжет, снимал с руки часы и клал на пульт рядом с собой. А Соснин приходил и делал то же самое, причём его присутствие было совершенно никому не нужно. Чевский как-то мне говорил, что за это обезьянничанье он «так бы и врезал Соснину по роже». Ещё он его критиковал за то, что тот часто устраивал командировки к себе на родину, в село Савиново в 100 км от Петрозаводска. Строек там никаких не было, за исключением каких-то коттеджей для работников совхоза, но передачи делать надо было, сюжеты с одним каменщиком снимались, после чего Чевский плевался, монтируя. С Савченко у него контакт, по-моему, вообще не сложился. А я старался всё написать в сценарии, звук синхронов записывал на диктофон, расшифровывал порой ещё дома в выходные после командировки и ему было очень хорошо работать с моими сценариями.

Есть ещё фото 2010 годов. Временные рамки, наверное, год 2011 или 2012. Потому что Колобова, умершего в 2008 году, на карточке нет, есть его сын, видеооператор, а Цунская, почившая в 2014 – есть. Веснин, покойный с 2013, тоже присутствует. Никто из тех, кто в первом ряду, из журналистов и режиссеров, конечно, к тому времени не работал, были на пенсии. И, как и на старом фото, больше половины – технические работники. Которые тоже не у дел уже были. ЧКИ. ГНУСНЫЕ ТАКИЕ. ДВЕ ПУШКИНЫ

Сколько там выпито водки и повидано людей, включая, естественно, встречи с лучшим и единственным другом Серёжей Свойским, даже и не вспомнить.

Сколько там выпито водки и повидано людей, включая, естественно, встречи с лучшим и единственным другом Серёжей Свойским, даже и не вспомнить.  Без санкции оттуда, естественно, ничего не делалось. Это автоматически влекло за собой расписку о «сотрудничестве» с органами. Я лично ничего предосудительного в этом не видел и абсолютно точно знаю, что ВСЕ, кто работал с иностранцами, прошли через это. Если кто-то мне начнет говорить, что его чаша сия минула, и он не замешан ни в чём таком, я лишь усмехнусь в мои седые усы. Но дело не в этом. Я сейчас не припоминаю уже, но, возможно, что с началом шевеления Перестройки в 1986 году он мог и в «финку» съездить. Правда тогда так о Финляндии не говорили. Короче, он умудрился пригнать оттуда Ладу. Которую, по-моему, тут же выгодно кому-то продал с большим наваром. Каким был этот навар, я, само собой не помню, зато хорошо помню, какой злобой шипела Пушкина про «этих молодых, да ранних, которые вот машинами спекулируют». Я знал, что человек она злобный, злопыхающий и злопамятный, но даже зная всё про неё, сильно удивился, почему её-то это так задело?

Без санкции оттуда, естественно, ничего не делалось. Это автоматически влекло за собой расписку о «сотрудничестве» с органами. Я лично ничего предосудительного в этом не видел и абсолютно точно знаю, что ВСЕ, кто работал с иностранцами, прошли через это. Если кто-то мне начнет говорить, что его чаша сия минула, и он не замешан ни в чём таком, я лишь усмехнусь в мои седые усы. Но дело не в этом. Я сейчас не припоминаю уже, но, возможно, что с началом шевеления Перестройки в 1986 году он мог и в «финку» съездить. Правда тогда так о Финляндии не говорили. Короче, он умудрился пригнать оттуда Ладу. Которую, по-моему, тут же выгодно кому-то продал с большим наваром. Каким был этот навар, я, само собой не помню, зато хорошо помню, какой злобой шипела Пушкина про «этих молодых, да ранних, которые вот машинами спекулируют». Я знал, что человек она злобный, злопыхающий и злопамятный, но даже зная всё про неё, сильно удивился, почему её-то это так задело? Оказал большую честь

Напросился в гости тесть

Он приехал посмотреть индейцев

Он пошёл по бардакам

И у женщин по рукам

Он в Союз вернётся с нашим эйдсом.

Ну вот и всё, я думаю, о Пушкиной и её дочке Оксане. И так, думаю, больше уделил им места, чем они заслуживают.

ПЕРЕВОДИТЬ Я НАЧАЛ, ЕЩЁ РАБОТАЯ НА ТВ

Я не совсем точно помню, начал ли я переводить, уже уйдя с телевидения или продолжая там работать. Что-то вспоминается, что я начал подрабатывать переводами и распространением уже переведенных книжек про карате и т. п., ещё работая в редакции “Народного хозяйства”. Во всяком случае я помню, что договаривался с одной женщиной, заведовавшей ксероксом, чтобы она делала мне копии на большом ксероксе. Женщина та была симпатичной, с выпиравшей полной грудью. Однажды, вспоминается, я пришёл дать ей что-то скопировать в нескольких экземплярах, а у неё в копировальной сидел муж. На другой день она мне сказала, что он приревновал её ко мне. Я так и не понял, было ли это предложением пофлиртовать с ней или просто кокетством. Муж-то по всем параметрам мне проигрывал, конечно. Копии, что она делала, были не очень качественные, с какими-то точками, но интерес к такого рода материалам был огромным, и я продал по почте наложенным платежом с десяток книжек про карате, что-то ещё, может и свои переводы. И, наверное тогда я понял, что могу ведь заработать своей головой и знаниями иностранных языков и решился уйти в свободные переводчики. В любом случае хорошо помню, что какие-то архивные материалы для Ростислава Гладких я перевел, ещё работая на ТВ.

Я запомнил это потому, что текст был на французском, а там была фамилия Gascoigne. Я не знал, что он не француз, а шотландец, поэтому написал везде его фамилию на русском как Гаскуань, по правилам французского произношения. Оказалось, что она должна читаться как Гаскойн. Добавлю, что памятник этому знаменитому металлургу и изобретателю был установлен в Петрозаводске в 2021 году, а я после 2020 пока в столицу Карелии не наведывался. В любом случае, даже если я и начал перебиваться переводами в конце моего пребывания на Карельском ТВ, сколь ни будь серьёзные занятия ремеслом переводчика и получение серьезных же денег за него состоится уже после ухода с этого заведения, которое сразу же после этого начнет загибаться. Это всё составит, скорее, предмет рассказа о работе в Петронете, БОПе и на ЕС (программа Тасис).

ВОЗРОЖДЁННАЯ ТЕЛЕСТРУЖКАЗРОЖДЁННАЯ ТЕЛЕСТРУЖКА

Прикольно, что, работая над этим текстом, я решил посмотреть, есть ли в сети хоть одно упоминание о Телестружке. Одно и было. В воспоминаниях Ларисы Злобиной. Пару сюжетов для моей программы она сделала, это правда. Один был как-то связан с фонарями уличного освещения, горевшими днём.

Из сюжетов этой передачи я вспомнил один, который сам делал на слайдах. Он касался критики неоновой рекламы города. Тема была неисчерпаема, так как очень часто у вывесок пропадала от мороза ли, от воды ли, какая-нибудь буква. Я запомнил, что на магазине на улице Мерецкова в вывеске ТЕЛЕВИЗОРЫ не горела буква «Т». Ну, «елевизоры» там и продавались. У меня, пока я не купил году в 1996 японский, вернее мне он был выдан в качестве гонорара, то и дело ломался какой-нибудь «Горизонт», к тому же дававший отвратительную цветопередачу.

Два сюжета не забуду. Один рассказывал про то, как воруют по ночам тюльпаны. В том числе и с клумбы прямо перед зданием МВД Карелии, где сейчас стоит непонятный орёл в виде скульптуры. С поличным взяли какого-то полупьяного подростка, который грубил, хамил и выражался нецензурно. Как-то выяснили его фамилию и позвонили отцу. Он пришёл его забирать, и я узнал в нём человека, который незадолго до этого участвовал в передаче, редактированной мной по «отработке». Вроде он был из филиала Академии наук. Ему, помню, было очень неловко, понятно было, что на сына он влияния никакого не оказывал, и что подросток окончательно отбился от рук. По-моему, папе его тогда отдали и они покинули околоток вдвоём. Сюжет – синхрон был сделан.

Потом ещё раз мы сидели в милицейском участке с Сашей Захаровым и ждали, когда подвезут какого-нибудь нарушителя общественного порядка. И дождались. Хорошо помню, как вошёл озадаченный милиционер и сказал, что поймали мужика, который продавал водку в неурочное время из своей машины. Он заявил, что, мол, вы его точно снимать не будете, потому что он «ваш». Как это наш? – спросил я. «Журналист радио» было мне ответом. Оказалось, что и впрямь, повязали коллегу. Делать сюжета мы из него не стали, но привод его в милицию скрывать никто тоже не стал. Протокол был составлен, штраф выписан, а может и в камеру поместили его. Дело было в субботу или воскресенье. А в понедельник перед летучкой я дождался, пока Прокуев пойдёт по дорожке от здания администрации к зданию студии и остановил его. Рассказал, кто попался в наши стружечные сети. Вроде Колодин была его фамилия, но не поручусь. Прокуев аж побелел и прошипел: «Да что ты говоришь?». Ну, турнули мужика с радио, потом я видел его в газете Комсомолец, когда уже в Перестройку заходил к Джону Ивановичу со своими переводами.

ВЗДОХИ И ПЕРЕЖИВАНИЯ БЫВШИХ

НОЙ ХАЛЯВЫ

Я уже писал, когда рассказывал про то, как дружили на манер пауков в банке карельские кинооператоры, насколько моя точка зрения на недоразумение под названием «Карельское ТВ» отличается от страдателей по тем временам, утративших эти синекуры. Она отлична и должна быть такой ещё и потому, что у них ведь, по сути, в жизни ничего больше и не было. То, что для меня составило сравнительно короткий по сравнению с прожитыми 69 годами отрезок жизни, для них и была вся жизнь. Для Яроцкого, Никулина, Тольского из живых. Для многих эта жизнь уже окончена.

«Потеря полноценного объема вещания не просто обидна: она трагична уже тем, что лишила жителей республики права постоянного общения: интеллектуального, правового, культурного, образовательного, права влиять на свою жизнь с поддержкой государственного, а не частного вещания».

Здесь что ни слово, то лицемерие. Не было никакого общения – было вещание, которое велось в одни ворота, пронизанное ханжеской партийной демагогией типа «эх, хорошо в стране савецкой жить». И уж тем более никаким правом «влиять на свою жизнь» даже и не пахло. Ну, конечно, если под своей имелась в виду не жизнь жителей республики, а твоя, Цунская, жизнь. Но настоящая жизнь как раз и расставила всё по местам. Как только Горбачёв, может быть сам того не желая, открыл шлюзы гласности, так программы этого самого местечкового по сути ТВ стали скукоживаться. Я горжусь тем, что был первым из журналистов, покинувшим эту шарагу. Потом за мной пошли Сергей Коробов и Сергей Никулин с Сашей Захаровым. Саша Колобов стал работать на ЦТ. Оркестр ТВ и РВ был распущен, вроде, ещё раньше. Осталась одна информационная программа, да какие-то непонятно кому нужные передачи на карельском языке. Любопытно, что уже в 1996 году, когда я уже ушёл и из Петронета и из БОПа, я встретил Игоря Сенченко, который познакомил меня с какой-то молодой разбитной женщиной, работавшей на телецентре. Она рассказала, как ей нравится работать с компами. Тогда там только-только вводили в строй графические и просто персональные компьютеры, которые были в Петронете с самого начала его основания, то есть с 1990 года.

Валера Тольский (парень скользкий) в год своего 80-летия вообще несет несвязную пургу в интервью «Столице на Онего».

Это репортажи о повседневных событиях. Разгребание грязи, наконец. Это, если изъясняться высоким штилем - актуализация мировоззре-ния социальных групп средствами подбора фактов, оценок и комментариев, интересных широкой публике.

Это информация, которая злободневна и значительна в данное время и не вычитываемая и вымарываемая предварительно цннзорами. Ни одна из программ Карельского ТВ, за исключением, как я говорил уже, да и то не полностью, программы 99–209, откликавшейся на злободневные темы, не была журналистикой в годы застоя. И уж точно «информационная» передача Экран дня не информировал ни о чём примечательном (за редкими исключениями типа объявлением о новой театральной постановке), кроме погоды. Дальше ещё круче излагает Тольский, отвечая на вопрос:

- Есть мнение, что настоящее телевидение умерло, его больше нет. Вы с этим мнением согласны?

Это, я считаю, вредительство. Затягивание агонии тела, которое уже знает, что оно – труп, но корчится ещё. И так десять лет. Те, кто оставался всё это время в этом умирающем пузыре, потеряли драгоценное время, которое могли бы использовать сразу же, начав искать новое применение своим способностям и силам. И ведь многие нашли. Мой пример дернувшего оттуда на вольные хлеба первым не показателен – я знал языки. Но их знал и Спиридонов, который сейчас ТВ-продюсер в Москве. Мазуровский стал очень влиятельным человеком в Карелии. Коробов Серёжа нашёл себя на радио Европа плюс вначале, потом в других местах по специальности. Работает и сейчас, водя экскурсии. Дальше Валера несёт ту же самую чушь, что и Цунская до него. Видимо сказалось то, что эти два «главных редактора» сидели в одном помещении рядом с туалетом.

Вопрос: Чем же отличалось то самое карельское телевидение?

- Главная заслуга регионального телевидения была в том, что оно показывало национальную культуру, искусство, народное творчество. Только у нас зрители могли посмотреть, например, карельский балет и концерты симфонического оркестра.

Только вот незадача. Всё перечисленное народу и нах не было нужно. Карельский балет? Он был представлен, в принципе, двумя-тремя сочинениями композитора Гельмера Синисало, барельеф которого прилеплен к дому по Ленина 11, где у нас пару лет была квартира. Это балет «Сампо» 1959 года, да «Кижская легенда» 1973 года. А показывать-то нужно было что-то художественной редакции каждый день! Вот и давались целиком, в 100500-й раз, спектакли и концерты своего оркестра, состоявшего из полусотни дармоедов.

Я хорошо помню, что однажды даже Прокуев на одной из летучек, когда кто-то хвалил записанный на ПТС в бывшей лютеранской церкви, стоявшей между нашими двумя домами и преобразованной в «дом культуры» концерт какого-то танцевального коллектива типа ансамбля «Ритм» сказал, что не надо было показывать все полтора часа. Надоело, сказал Прокуев, зрителю, как они, понимаешь, трясутся. И даже жестом обеих рук показал, как трясутся. Помню Цунская была вне себя от обиды и ярости, но с боссом-то не очень поспоришь. А он был прав на 100%. Так хоть крупица правды пролезла.

Дальше у Тольского: Вся политическая, культурная и общественная жизнь, производство и новости республики транслировались карельским телевидением. На каком-то этапе это перестало устраивать федеральный центр, потому что у регионов была возможность высказывать иную, подчас критическую точку зрения.

Туфта на постном масле. Тольский прекрасно знал, каким толстым был тот перечень Главлита, о котором я говорил выше. Мало о чём можно было говорить. Ну а про иную, критическую точку зрения может и говорили, но после того, как начался разброд и шатания в этом самом федеральном центре. И уж точно тогда ему, этому центру было не до сраного зачуханного областного телевидения, будь оно карельским, будь томским или дагестанским.

- Вы верите в независимую журналистику?

- Я верю в журналистику как в профессию. Хотя абсолютно независимой журналистики, скажем честно, в природе нет. Разве что независимым журналистом может быть очень богатый человек, который создал свое СМИ и там высказывает свою точку зрения, но даже и он зависим... В нашей профессии, я уверен, очень многое зависит не от системы, а от личных качеств человека. Истинно человеческие качества всегда позволяют быть честным журналистом в любые, даже самые тяжелые времена.

О, да! Много тебе позволяли говорить твои «истинно человеческие качества» в самые что ни на есть тяжелейшие времена брежневского застоя! И потом, к числу «истинно человеческих качеств» относятся все семь христианских смертных грехов, например. Не убий, там. А убивают, тока вьёт. И так по списку. Не прелюбодействуй, ога. Истинные человеки, чо.

.. Про работу на ТВ я вообще могу говорить только матом. Сейчас не тот случай. Кстати, на сайте ГТРК «Карелия» не было НИ ОДНОГО упоминания Юрия Марковича, кроме как о смерти. Я не говорю про себя, мне насрать, но ветеран ТВ забыт был полностью. Подло и некрасиво.

Да, там М.О. (Марина Олеговна Хапцова) хочет память только о себе оставить.

На что я ответил: Да, полностью согласен. К Хапцовой испытываю стойкое отвращение с 1980х годов. Примерно с 1985.

На снимке Хапцова в апреле 2024 года. Получила награду, как ветеран ТВ.